|

المنطـــار |

ذاتية المكان وكفاح السكان

سليم المبيض

ذاتية أخرى ورمز آخر من رموز انتفاضة الأقصى تفصح هذه المرة عن "تل المنطار" ذلك التل الذي صنعته الطبيعة الجيولوجية واستغله الانسان، فأضحى موقعاً وموضعاً له أهمية في مجال الجغرافيا السياسية والإستراتيجية العسكرية، قد لا ينافسه أي "تل" أو مساحة ارضية من حيث ضآلة المساحة وعظمة المكانة في طول القطاع وعرضه. لذا كان الايلاج في دراسة هذا "التل" الملقب بتل "المنطار"، هو في الحقيقة نوع من دراسة الجغرافيا السياسة ببعديها التاريخي والسياسي التي تتبع جذور التاريخ في إطار الجغرافيا. وبالتالي فإننا إزاء دراسة جغرافية سياسية ميكروسكوبية- إذا جازلنا التعبير- لكنها "الميكروسكوبية" الفاعلة والفواّرة ذات الملامح والقسمات البرّاقة التي حفرت لها مكاناّ عميقاً وواسعاً في أفئدة أبناء غزة خاصةً والفلسطينيين عامة، حتى بدا "تل المنطار" في عيونهم وكأنه "جبل"، بل أطلقوا عليه فعلاً وبمنطوقهم الشعبي "جبل المنطار" معاكسين منطق الجغرافيا التضاريسية التي لا تعترف بالجبل الا إذا زاد ارتفاعه عن الف متر فوق سطح البحر ومعمم بقمة.

وعليه فإن تسعين متراً هي ارتفاع "تل المنطار" عن سطح البحر لا يمنحه الا درجة "التل"، لكن ذلك لا يقلل من مكانته وبخاصة وانه التل الواقع فوق أرض سهلية أهلّته بخصائص وصفات ووظائف جُلّى موقعاً وموضعاً، جيولوجيا وهيدرولوجيا، عسكرياً ودينيا وحتى اعلاميا (وكأن "التلال" على صغرها كما الرجال لا تتكيّل بالصَّاع) على حد تعبير المثل الشعبي.

هذه الملامح والمؤهلات المتعددة لذاتية "تل المنطار" ومعبر المنطار فيما بعد، ودور سكانه من أبناء المدينة الذين تحلقوا حوله وجندهم الذين تسنموا ذراه مدافعين عن كرامتهم ومجاهدين ببسالة لنيل حقوقهم من أجل الاستقلال ضد الغُزاة ومنتفضين شعبيا بأبنائهم ضد الإحتلال الاستيطاني العنصري لدحره وبناء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، هي ما نسعى جاهدين للكشف عنها على مر الازمان حتى يومنا هذا.

المنطار موقعاً وموضعاً:

يقع "تل المنطار" إلى الشرق من مركز مدينة غزة التلِّية القديمة (فوق المدينة) بنحو كيلومترين ونصف تقريباً، هي عبارة عن أراضٍ سهلية منخفضة تبدو وكأنها واد قديم قد هجرته المياه، متميزة بخصوبتها وكثرة بساتينها التابعة لحي الشجاعية. ويرتفع "تل المنطار" بنحو تسعين مترا فوق مستوى البحر ليحتل بالتالي المرتبة الأولى من حيث الارتفاع على سلسلة التلال التي تحف القطاع قاطبة من جهة الشرق ممتدة من شماله حتى اقصى جنوبه، مكونة نقاطاً دفاعية صلبة اشبه بابراج مراقبة طبيعية تنذر بقدوم أي غازٍ قادم من جهة الشرق لمدن القطاع عامة ولمدينة غزة على وجه الخصوص(1) .

ومن هنا جاءت أهمية "تل المنطار" الإستراتيجية والعسكرية كبرج مراقبة وقلعة تحرس مدينة غزة من الشرق، وبخاصة لو علمنا أن مدينة غزة القديمة ترتفع خمسة واربعون مترا عن مستوى سطح البحر، أي أن "تل المنطار" يعلوها مرتين لذا كانت سيطرته عليها كحارس، بل وتعدته للسيطرة على أهم الطرق التجارية القديمة الواصلة بين مدينة غزة والبتراء والمارة من جنوبه، والطريق الهام القادم من جنوب فلسطين "بئر السبع" و"النقب" والتي تحاذيه من جهة الشمال(2) .

أما من حيث الموضع فنجد "تل المنطار" أشبه بمخروط تنبطح قاعدته على مساحة من الأراضي تقدر بنحو اثنى عشر دونماً: يأخذ في الضيق كلما ارتفعنا حتى نصل لقمته شبه الدائرية التي لا تتعدى مساحتها خمسة ونصف دونماً. يتسنمها مسجد صغير مدفون به أحد اولياء الله الصالحين والذي سنتعرض له فيما بعد حيث أضفى على "التل" بعداً دينياً مرموقاً.

ويأخذ هذا "التل" أي تل المنطار، في الانحدار التدريجي اللطيف gentle Slop عند سفحه الشمالي الغربي، بينما تزداد شدة الانحدار عند سفحه الشرقي والشمالي الشرقي مما منحه خاصية المنعة وقوة الدفاع ضد كل معتدٍ قادم من جهة الشرق وهي الجهة شبه الوحيدة مصدر الخطر والاعتداء على مدينة غزة على مدار العصور. ويعزز هذه المنعة لموضع "تل المنطار" في كونه منتصباً وسط أراضي سهلية شاسعة يشرف عليها، جعلته اشبه بظاهرة المونادنوك Monadnoc، هذه الأراضي في الحقيقية بمثابة "سلة الخبز " لمدينة غزة خاصة، وللقبائل العربية القاطنة إلى الشرق منه(3) .

المنطار جيولوجياً وهيدرولوجياً:

حصّنت الجيولوجيا من قوة "تل المنطار" البنيوية في الدفاع عنه وبخاصة أنه يتألف من تكوينات الحجر الرملي Sand Ston الصلب، أو ما يطلق عليه عامة الشعب في غزة اسم "الكركار" والتي ترتكز بدورها على صخور اشد صلابة، تعلوها جميعاً طبقة طينية خفيفة(4) استغلها سكان المنطقة في الزراعة، تماماً كما استغلوا "الحجر الرملي" بحفر ونحت "محاجر" عند قاعدة التل لقطع الحجارة، منها "الحجر البلدي" أو "حجر الدبش" من قبل الطبقات الغنية والمتوسطة لبناء بيوتهم بها، وبخاصة في فترات الازدهار والنمو الاقتصادي في الحقب التاريخية التي من أبرزها الفترة الايوبية والمملوكية وبداية العثمانية، حيث بناء المساجد والجوامع والخانات والبيمارستانات والحمامات(5)…الخ، التي ازدانت بها غزة على يد ولاتها والقائمين على إدارة شئونها. وعلى أثر هذا التطور العمراني الواسع ازداد التعمق في هذه "المحاجر" مما خلق معه ظاهرة "المُغر"(*)Cavse للالتجاء بها كملاجئ عند الخطر، سواء بالنسبة للمقاتلين المتمركزين فوق "تل المنطار" أو المواطنين القريبين منه. بل واستخدمت بعض هذه "المُغر" كخلوة يعتزل فيها بعض رجال الدين الصُوفيين كما سنرى، هذا بالاضافة لما تُحدثه عوامل التعرية الجوية weathering في الحجر الرملي لتكوينات "المنطار" مما ينتج عنه رمال خشنة "الكركار" اعتادت بلدية غزة وحتى الخمسينات من القرن الماضي تغطية شوارع وازقة الأحياء القديمة بطبقة منها قبيل قدوم فصل الشتاء تفادياً لحدوث الأوحال فيها(*) . من هنا خدمت الجيولوجيا الجغرافيا السياسية والعسكرية، وبل والعمرانية أيضاً لمدينة غزة.

أما هيدرولوجيا فقد أصبح "تل المنطار" نبعاً، ولأهم سيل عرم فصلي في مدينة غزة، كونه يمثل أعلى منطقة تضاريسية شرق مدينة غزة، وبالتالي يمثل منطقة خط التقسيم للمياه الشتوية Water Shed أو Divides الساقطة عليه طيلة فصل الشتاء والتي تصل في متوسطها إلى 350 ملم في السنة، وفي بعض السنين قد تصل إلى أكثر من ذلك (400-600 ملم) وبخاصة وأن أمطارها إعصارية لا ضابط ولا رابط في كمية وموعد هطولها(6) .

فتنحدر المياه الشتوية الساقطة من سفحه الشمالي الغربي لتتدفق على هيئة سيل يطلق عليه "سيل المنطار" مخترقاً حي "التركمان" لمسافة لا تقل عن كيلو متر متابعاً تدفقه لحي "الجْدَيْدَة" حتى يصل لأطراف "حي التفاح" ليصب في أرض منخفضة بطول 2300-2400 متر، صانعاً بحيرة مائية تصل مساحتها لنحو ثلاثين دونماً يطلق عليها أهالي غزة "بركة قمر"، كانت حتى الخمسينات من القرن الماضي تُمثل الحد الشمالي لحدود بلدية مدينة غزة ومصدر تمويل المياه لأحياء مدينة غزة الفقيرة طيلة العام لسد حاجاتهم المنزلية(**)

لقد خلق "سيل المنطار" و"بركة قمر" واقعاً هيدرولوجياً ترسخ في الوجدان الشعبي لدى أبناء غزة وبخاصة أن هذه المياه المتجمعة في "بركة قمر" قد ضاعفت من الخزان المائي الجوفي للمنطقة، حتى انفجرت ينابيع مائية بالقرب منها في منطقة "عبيّة" بحي التفاح، التي كانت هدفاً للمتنزهين من أبناء غزة في القرن السابع عشر الميلادي وبالتحديد عام 1649م عندما ذكر السائح "أُوليا جبلي" بأن في هذه المنطقة خمسة ينابيع أهمها "عين السجان"(7) . الا أن هذه العيون المائية و"بركة قمر" و"سيل المنطار" أصبحت جميعاً في ذمة الجغرافيا التاريخية ولم يعد لهم من وجود لازدياد العمران وكثافة السكان ومن ثم ازدياد استهلاك المياه، ولم يبق الا "تل المنطار" شامخاً يمارس فعالياته من خلال رصيده الغزير والمتنوع لشتى المجالات كما سيرد.

المنطار وتسمياته:

لم يرد "لتل المنطار" اسم أو ذكر ضمن الأحداث التاريخية القديمة ولا في خرائطها على وجه التخصيص، وانما جاء اسمه على هيئة التعميم كموضع مرتفع وصف بأنه "جبل" يقع إلى الشرق من مدينة غزة وذلك منذ أن أنشأها العرب الكنعانيون. فقد جاء في التوراة على أثر ذكرها لقصة شمشون ودليله الفلسطينية قيام شمشون بهدم أحد معابد غزة حاملاً بوابة هذا المعبد إلى "جبل يقع إلى الشرق من مدينة غزة الذي يشرف على مدينة الخليل"(8).

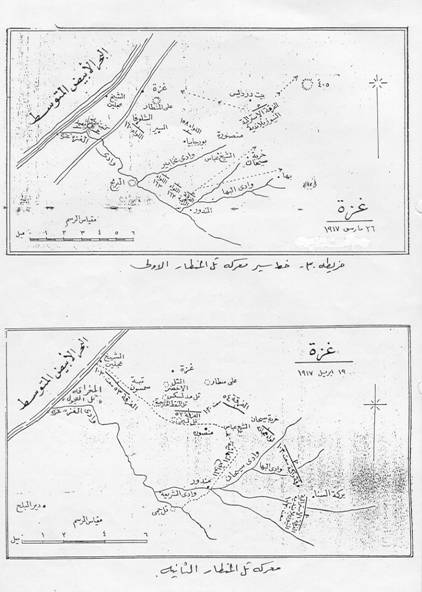

ويحدد البعض موقع هذا "الجبل" بموقع جبل المنطار الآن، إلا أن هذا التحديد ليس موضع ثقة علمية دقيقة وبخاصة أن التوراة لا تعتبر مرجعاً دقيقاً من الزاوية الآثارية وتتناقض مع الجغرافيا تماماً بل هي موضوع بحث حتى الآن(9). وربما كان لتحديد هذا الموقع "جبل المنطار" أثره التوراتي الذي حدا بالسيد "جاكوتين" كارتوجرافي الحملة الفرنسية عام 1799 غداة الاستيلاء على مدينة غزة بأن يضع على خريطة اسم "شمشون" على التل ويطلق عليه "جبل شمشون"(10). ليأتي من بعده كل من "كوندر وكتشنر" ليذكروا بأن قبر "شمشون" يقع في موضع عند سفح مدينة غزة الشرقية(11)، وبالتحديد مكان ضريح زاوية ومسجد الشيخ محمد أبو العزم. وهذا خطأ فادح وتناقض علمي واضح وبخاصة أن هؤلاء المستشرقين قدموا في نهاية القرن التاسع عشر وفي رؤوسهم اعادة تسمية كل المواقع والمواضع على الخريطة الفلسطينية بأسماء عبرية هي في الحقيقة عربية كنعانية، ومما يؤكد ذلك وجود اسم ولي الله الشيخ محمد أبو العزم منقوشاً على ضريحه(12). ومما زاد الأمر تناقضاً ما جاء على احدى الخرائط البريطانية من ذكر "تبة شمشون" في موضع يقع إلى الشرق من الشيخ عجلين على شاطئ غزة (انظر الخريطة رقم 3) هذا التنافر الشديد في تحديد الموقع يدل دلالة قاطعة على أن قصة شمشون برمتها عبارة عن اسطورة خيالية تعوزها الدقة العلمية.

وهناك من المستشرقين من يرى أن اسم "المنطار" مشتق من كلة "مينوتور" الملك الخرافي لجزيرة كريت التي قدم منها بعض الفلسطينيين القدماء للبلاد(13). وشبيه هذا الاشتقاق ما قيل بأن "المنطار" مشتق من لقب "المطران" نسبة لأحد "المَطارنة" الذي يقال بأنه كان يعيش فوق التل. وبعضهم نسبه إلى رجل دين مسيحي اسمه "منطريوس"(14).

ولا نرى لهذه الاشتقاقات جميعاً أي سند علمي موثوق في جميع المصادر والمراجع التاريخية الهامة، حيث أنها لم تأت بذكر مثل هذه الأسماء في تاريخ مدينة غزة في العصر المسيحي وبخاصة كتاب "تاريخ الكنيسة" للمؤرخ يوسابيوس(15). Eusebius (260-340 م). ومما يؤكد أيضاً عدم صحة هذه الاشتقاقات أن معظم المدن الفلسطينية لها "منطار" أي مكان مرتفع "للنطرة" يشرف عليها، فهل يعني هذا أن كلاً من "مينوتور" و"المطران" و"منطريوس" كانوا جميعاً يسكنون تلك التلال والجبال الفلسطينية؟!! لا نعتقد ذلك. هذا، إضافة إلى أن "تل المنطار" لم يتعرض حتى اليوم لأي عملية تنقيب أثري تفصح عما في باطنه، إلاّ بالمصادفة عن طريق الحفر العشوائي، مثل العثور على بلاطة رخامية بنيت على عتبة باب غرفة الضريح فوق "تل المنطار" عليها بعض النقوش الهندسية داخل دائرتين، يفسرها "كوندر" بأنها تعود للحقبة البيزنطية(16). وهذا لا يعني بالضرورة أن هذا الحجر كان في نفس منطقة "التل"، بل ربما نقل من مكان آخر لكي يتم بناؤه على باب ضريح أحد الأولياء المسلمين!!! وبخاصة وأن الكثير من أبناء مدينة غزة في الحقبة البيزنطية قد تعرضوا للاضطهاد عند بداية دخول المسيحية للمدينة، فأخذوا يهربون خارج أسوارها خاصة في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع الميلاديين ليعيشوا في هذه المعازل للنسك والعبادة أو للزراعة.

وعندما استقر الوضع باعتبار الدين المسيحي الدين الرسمي للامبراطورية على يد الامبراطور ثيودوسيوس الأول المتوفي عام 395م، تشجع أسقف غزة بيرفيريوس في التوجه إلى ابنه اركاديوس الامبراطور الجديد، وطلب منه تدمير معابد غزة الوثنية وبناء كنيسة وسط غزة عام 401-405م حيث قوبل طلبه بالموافقة، بمساعدة "ادوكسيا" Edoxia زوجة الامبراطور، التي ساعدت الاسقف مالياً لبناء هذه الكنيسة، وقد جلبت حجارتها "من جبل يقع إلى الشرق من مدينة غزة يدعى "أريوماتوس" فأين يقع جبل اريوماتوس؟". هناك من يرى بأنه في منطقة ما بالقرب من الخليل أو بيت جبرين(17). لكننا لا نرى في هذا التحديد الجغرافي شيئاً من الدقة، وأن موقع "اريوماتوس" أن لم يكن هو "تل المنطار" نفسه، فبالقرب منه وذلك لأسباب جيولوجية محضة وبخاصة لو علمنا أن حجارة كنيسة أدوكسيا التي تم بناؤها سنة 405 ميلادية(18) في موضع "الجامع العمري الكبير" الآن وكذلك كنيسة بيرفيريوس "كنيسة الروم الارثوذكس الآن" والتي بنيت سنة 420 ميلادية قد بنيتا من الحجر الرملي sand stone (الحجر البلدي). التي تتألف منه جميع تلال غزة الشرقية وعلى رأسها "تل المنطار"(19) على عكس جيولوجية منطقة الخليل وبيت جبرين اللتان تتألفان من الحجر الجيري والكلسي lime stone اللذان لا يتوفران في غزة وما جاورها كما لا يوجد أي أماكن في غزة-عامة كانت أو خاصة- مبنية بهذا الحجر والتي تعود لنفس الحقبة وحتى نهاية الحقبة العثمانية.

ومع مجيء الفتح الاسلامي مع بداية القرن السابع الميلادي وتحرير الأرض الفلسطينية من الاحتلال البيزنطي، اتخذ الخلفاء الراشدون من التلال والجبال المشرفة على المدن الفلسطينية نقاطاً للحراسة والانذار المبكر Watch Tower أطلقوا عليها اسم "المنطار" أي مكان "النطرة" من قبل المجاهدين، وهذا هو المعنى والاسم الحقيقي لتل "المنطار"(20) أما أن يضاف لاسم المنطار اسماً آخر كأن يقال "الشيخ على المنطار" المكنى بأبي سليمان فهذا اسم يعود لشخصية تعود لبداية القرن الثامن الهجري، أو الادعاء بأن رجلاً دينياً اسمه "ألمُن" قد "طار" أثناء تشييع جنازته واستقر فوق "التل" ومن هنا جاء اسمه "ألمُن طار" فهذا محض هراء تناقله عامة الناس، وهذا ما سوف نتعرض له في حينه.

المنطار ودوره الجهادي في الحقبة الاسلامية المبكرة

بمجرد تحرير المسلمين للمدن العربية الفلسطينية، وكنوع من التكتيك العسكري لحمايتها

براً وبحراً، أقاموا العديد من الحصون والرباطات والقلاع، ومن أهمها ما كان يطلق

عليه "المناطير". وحول مدينة غزة الفوقية المسوّرة أقاموا ثلاثة مناطير هي: "تل

المنطار" شرقاً يراقب المجاهدون من ويحاول الاعتداء عليها من جهة الشرق. والثاني

"تل الشيخ عجلين" الواقع جنوب غرب غزة فوق جرف يطل مباشرة على ساحل البحر بارتفاع

58 متراً عن مستوى سطح البحر، يراقب من يحاول الغزو بحراً من هذه الجهة، أما الثالث

فهو "تل الشيخ رضوان" الرابض على تلة تعلو سطح البحر باحدى وستون متراً والواقع في

الشمال الغربي لمدينة غزة.وجميعها تبعد عن مدينة غزة الان بمسافة تتراوح ما بين

2.5–3.5 كيلو متر، وهي عبارة عن أرض خلاء. وبذا تكون مدينة غزة واقعة وسط هذا

المثلث من "المناطير" العالية حيث يسهل على المجاهدين المرابطين من فوقها ارسال

انذاراتهم –إذا ما حدث طارئ- عن طريق اشعال النيران ليلاً والدخان نهاراً لاعلام

القادة وبسرعة البرق في مدينة غزة بأن هناك عدو قادم. وكما هو معلوم فقد أطلق على

كل "منطار" منهم اسم شهيد دفن فيه مثل الشيخ "محمد البطاحي" دفين تل المنطار

و"الشيخ عجلين" في منطقة الشيخ عجلين وكذا "الشيخ رضوان" في المنطقة المسماة باسمه،

وهم جميعاً من رجال القرن الخامس الهجري ويعتبر كل من "الشيخ عجلين والشيخ رضوان"

أبناء الشيخ عرقوب دفين قرية حمامة وأحفاد الشيخ "علي بن عليم" المتوفي سنة 474

دفين مدينة أرسوف شمال يافا وهم جميعاً يعودون بنسبهم إلى أمير المؤمنين عمر بن

الخطاب رضي الله عنه كما أفاد بذلك كل من "القاضي مجير الدين الحنبلي(21)

والشيخ النابلسي"(22).

وهكذا استمرت هذه "المناطير" وعلى رأسها "تل المنطار" تمثل ركائز طبغرافية وعناصر أمن للفكر العسكري لتحقيق المناورة والاستعداد بعمق كاف (2.5-3.5 كيلو متر) بينها وبين المدينة للقوات لكي يصدوا الأعداء قبل الاقتراب من سور المدينة. وبخاصة ان هذا العمق بين المناطير الثلاث وبين المدينة الفوقية (غزة) كان خالياً، أي لم يكن هناك احياء مثل "الشجاعية والزيتون والتفاح"، ولكن كانت هناك قبائل بدو عربية متنقلة متناثرة مثل "قضاعة الحميرية" وقبيلة "بلى" و"بني كهلان" ومن بطونها "جذام" ومن بقاياها قبيلة "الحويطات" ولخم آل ربيعة وثعلبة وبني صخر(23) الذين تدفقوا لشرق غزة وانتشروا في سهولها خاصة في القرن الأول وحتى القرن الثاني الميلادي، وهؤلاء هم الذين انتفضوا ضد الدولة البيزنطية وكانوا نعم الجند والدُلاة للقوات الاسلامية عند فتحها لمدينة غزة سنة 634م وبقية المدن الفلسطينية(24). واستمرت هذه القبائل تمارس نشاطاتها المختلفة على هامش المدينة طيلة الحقبة الأموية والعباسية وحتى بداية الأيوبية.

موسم المنطار والحقبة الأيوبية:

ابتدع القائد صلاح الدين الأيوبي لأول مرة في تاريخ فلسطين ظاهرة "المواسم" الدينية موزعاً اياها توزيعاً جغرافياً، جاعلاً لكل مدينة رئيسة موسماً خاصاً بها يجمع أبناؤها وأبناء من حولها من القرى، بحيث تُغطي أرض فلسطين بكاملها في زمان محدد يقع بين أواخر شهر مارس وحتى نهاية شهر أبريل من كل عام، وهي فترة قدوم الفرنجة المسيحيين من خارج فلسطين لزيارة الأماكن المقدسة لكي يجدوا البلاد في حالة استنفار كامل قد احتشدوا جميعاً بكل قواهم يتبارون ويتبارز فرسانهم في هذا الموسم، حتى إذا ما فكر الفرنجة في استغلال زيارتهم للعدوان، هب المحتفلون بالمواسم ضدهم، وتلك كانت الغاية العسكرية في ذهن صلاح الدين من هذه "المواسم".

وعليه كان "موسم النبي موسى" لمدينة القدس وما حولها بعد تحريرها عام 1187م، وموسم النبي صالح خاص بمدينة الرملة وقراها، أما موسم النبي روبين فكانت قاعدته مدينة يافا، في حين جعل لبدو النقب وشرق غزة "موسم المنطار" وخص مدينة غزة الفوقية بموسم خاص بها أطلق عليه "موسم دير الروم"(25) يحتفل به أبناء غزة بالقرب من بابها الجنوبي "باب دير الروم" الذي يطلق عليه عامة الشعب "موسم الداروم"(*) أو الدارون خاصة بعد أن ظفر بمدينة غزة وعسقلان ودير الروم (دير البلح) وفق اتفاقية صلح الرملة عام 1192م(26).

واللافت للنظر هنا أن يحظى "تل المنطار" بهذه المكانه في المدينة ليصبح موضعاً ومركزاً "لموسم" بفضل الشهيد الشيخ محمد البطاحي الذي أصبحت له ذاتيته المستقلة عن مدينة غزة الفوقية والتي لم يعد لها سور لتدميره أثناء الحروب الصليبية، وليصبح "تل المنطار" علماً تلتف حوله جميع القبائل العربية السابقة الذكر، والتي عززها القائد صلاح الدين بجنده من قبائل التركمان والأكراد والخوارزمية(27) وأقطعها الأراضي الواقعة إلى الشرق من غزة وبخاصة تلك الواقعة بينها وبين "تل المنطار" لتصبح النواة لتأسيس "حي الشجاعية"(**) بقسيمه "التركمان" وجْدَيدة الأكراد "الجديدة"(28). نسبة لتلك القبائل الداعمة لصلاح الدين، ولما أصبح لها من مكانة ديمغرافية وهيبة لا يستهان بها. تحتشد جميعاً بفرسانها يوم "موسم المنطار"، الاحتفال الذي يصادف يوم الخميس السابق ليوم عيد الفصح من كل عام.

المنطار يزدهر عمراناً في العصر المملوكي:

تمتعت مدينة غزة في العصر المملوكي وبخاصة طيلة القرن الثامن الهجري "الرابع عشر الميلادي" بازدهار عمراني وتقدم تجاري فائق، حتى أطلق عليها "المملكة الغزية" و"غزة المحروسة"، وأبدع "خليل الظاهري" عندما وصفها "بدهليز الملك". وقد طال هذا الانتعاش الاقتصادي "حي الشجاعية" فاتسع فيها العمران وأقيمت فيها المساجد والجوامع والحمامات والمدارس(29) حتى كاد هذا الحي أن يشكل مدينة مستقلة عن المدينة الأم غزة، مما قرب العمران المدني من تل المنطار غرباً وزاد التكثف السكاني من أهل البادية شرقاً، الأمر الذي عمق مكانة "تل المنطار" في الوجدان الشعبي كمزار ديني ومسجد يؤمه المواطنون ورجال الطرق الصوفية، الذين ازدادت فرقهم كرد فعل للاحتلال الصليبي السابق. ولعل ما شاهده الشيخ الطباع من كتابة على احدى البلاطات المبنية فوق عتبة باب المسجد، والتي جاء عليها "أنشأه الملك المظفر سنة 728 هجرية"(30) ما يؤكد اهتمام السلطة المملوكية بهذا "التل" نتيجة للعمران البشري، الذي أدى بدوره إلى انشاء مقبرة عند سفح "تل المنطار"، بدليل ما عثر عليه من شواهد قبور رخامية لأضرحة جاء على احدها "لسيف الدين بلبان بن عبد الله الفارقاني المتوفي في المحرم سنة ثلاثة وأربعين وسبع مائة" ومعنون "برنك" Emblem الشمعدانان يتوسطهم قنديل كإشارة، بأن المتوفي اما شهيد أو قاضي قضاة(31). كما عثر على شاهد ضريح لطفلة وصفت بأنها "شهيدة" "الطفلة الشهيدة "حاجي ملكة" بنت الفقير إلى الله تعالى "قتلونجا الركني"، توفيت في الثالث والعشرين من شعبان سنة خمسة وستين وسبعماية"(32). بل أصبح "تل المنطار" ملاذاً لكبار رجال الصوفية والعلماء الغزيين ومنهم العلامة الشيخ برهان الدين ابراهيم بن زقاعة الغزي "743-816 هـ" الذي اتخذ من احدى "مغارات" تل المنطار زاوية له يتعبد فيها حتى أطلق عليها "مغارة سُقّاعة"(33) وهو صاحب التراجم في التاريخ، بالاضافة لكونه شاعراً وطبيباً، وقد اعتلى أعلى المراتب لدى السلطان برقوق والملك الناصر فرج إلى أن توفي بالقاهرة سنة 816هـ(34).

تل المنطار والشيخ أبو علي سليمان:

على الرغم من الازدهار الاقتصادي والعمراني الذي شمل مدينة غزة وحي الشجاعية ومركزية "تل المنطار" الدينية، فكثيراً ما كانت الفتن بين القبائل البدوية المحيطة بتل المنطار تعكر صفو الحياة وبخاصة تلك التي نشبت عام 750هـ (1349م) بين قبيلتي "جرم" المتمركزة حول القدس وقبيلة ثعلبة، المتواجدة حول نابلس ومساندة أمير غزة "يلجك" المملوكي مع شيخ قبيلة جرم ضد ثعلبة حيث كانت الهزيمة من نصيب أمير غزة، مما اضطر المماليك فيما بعد إلى حشد قواتهم ضد "ثعلبة" وإلحاق الهزيمة بهم بالقرب من اللد(35). وعلى أثر ذلك قويت شوكة قبيلة "المساعيد التي كانت تقطن شرق غزة، عندما لجأت إليها "قبيلة جرم" وتحالفت معها، وكان على رأس قبيلة المساعيد الأمير "سليمان بن عمرو المسعودي" ويلقب أحياناً باسم "علي أبو سليمان" وتارة "الأمير أبو علي المنطار" لدى عامة الناس من أبناء غزة، وقد عظمت مكانة هذا الرجل لدرجة امتنع فيها عن دفع الضرائب لأمير غزة المملوكي، بل وتمادى حتى أصبح يجمع عُشر المال وشاة المرعى لنفسه من كثير من القبائل المتواجدة في فلسطين(36). مما دفع بالمماليك لحشد قواهم وملاحقته والاشتباك معه في معركة ضارية شرق غزة وبالقرب من "تل المنطار" قُتل على أثرها "سليمان بن عمرو المسعودي" "أبو علي المنطار" وأبناؤه في مجزرة أطلق عليها "مذبحة غزة" وقد ألقي بجثته فوق "تل المنطار" لعدة أيام حتى نسجت العديد من الروايات حولها(*)، وبعدها قاموا بدفنه باكرام وبنوا فوقه قبة أصبحت مزاراً للقبائل، ويصف نعوم شقير ذلك بقوله "بأن أصبح له موسم يدعى "خميس موسم المنطار"(37). وهذا يجافي الحقيقة لأن "موسم المنطار" قد سبق وفاة "أبو علي سليمان" بأكثر من ستة قرون. وعلى الرغم من هذا فقد طغى هذا الاسم على "تل المنطار" وموسمه حتى اليوم.

تل المنطار خاتمة الخمسان في العهد العثماني

ازداد انتشار الطرق الصوفية في غزة في العهد العثماني، ذلك العهد الذي اتخذ من الدين الركن الرئيسي من أركان الدولة الثلاث (دينية-اقطاعية-عسكرية) وعليه ابتدع هؤلاء ظاهرة "الخُمسان" الغزية احتفاء بمجموعة من اولياء الله الصالحين وأصحاب الكرامات في كل خميس من خمسان شهري مارس وابريل من كل عام(*) ولتنتهي "بخميس موسم المنطار" ذروة هذه المواسم، التي استقطبت معظم أبناء فلسطين، في هذا اليوم الذي تصادف فيه وجود الرحالة التركي نعمان قسطلي، والذي وصف الموسم قائلاً: (وقد خرجتُ في ذلك النهار فلم أجد شيئاً من أسباب الطرب الذي يتوهمون به في ذلك المحل، ولكن قد تبين لي بأنه حيث يصير لهم حرية ليرون بعض النساء أو الفتيات، ويعتبرون هذا الشيء طرباً لهم، اذ أن كل صاحب غاية من رواد هذا المجال يفوز بمقاصده)(38). واستطرد قائلاً (هناك مقام يسمونه أبو علي المنطار له جامع يقصده الرواد يسمونه "المنطار" أي الذي طار)(39). وهكذا كرر هذا الرحالة التفسير الخاطئ.

وامعاناً في المحافظة على مكانة تل المنطار كمزار ومسجد وتربة واستمراراً لأداء وظائفه، فقد تم وقف مساحة من الأرض الزراعية شرق غزة كما أبانه الدفتر الخاقاني العثماني لعام 964 هـ. وقد أطلق عليها "أرض الشيخ علي المنطار"(40) واستمر الحال كذلك إلى أن جاءت الحملة الفرنسية واحتلت مدينة غزة في فبراير 1799 ليحتل الجيش الفرنسي تل المنطار ويقيم خيامه عليه كموضع مهيمن على ما حوله، فيما اتخذ القائد نابليون من "الدبويا" وسط مدينة غزة مقراً له(41)، في حين قام الضابط الكارتوجرافي "جاكوتين" المرافق للحملة والمختص بتغطية سير الحملة على خرائط بتوقيع اسم "تل شمشون"(42) على تل المنطار منافياً الواقع –كما ذكرنا سابقاً- ومتأثراً بالتالي بالطابع التوراتي المفتعل والبعيد عن منطق العلم والآثار: خاصة لو علمنا بأن هذا الاسم "تل شمشون" و"تبة شمشون" قد وردت على ثلاث مناطق متنافرة جغرافياً في مدينة غزة –كما بينا سابقاً- (انظر الخريطة 3).

ويبدو أن هذه الأهمية الاستراتيجية "لتل المنطار" قد استغلتها حملة ابراهيم باشا عند دخوله مدينة غزة (1831-1840م)، وربما كانت مقراً لقيادته، ويدل على ذلك ما تم العثور عليه من بقايا شاهد ضريح جاء ضمن سطوره ("هذا قبر والي غزة والرملة في عهد ابراهيم باشا") وبعدها أتى روبنسون ليعتلي تل المنطار ويرسم من فوقه لوحة لمدينة غزة أبان فيها "تل المنطار" وعليه مسجد يتألف من ثلاث قباب أكبرها أوسطها بالاضافة لأعمدة رخامية ملقاة على الأرض وبعض الفرسان يتجولون فوق التل. وعليه فقد فجرت تلك الحملتان شهية الصراع بين الدول الأوروبية وعلى رأسها كل من بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط، حيث تقاسمتا الأدوار، فاستولت بريطانيا على مصر سنة 1882م، والتي دأبت على ارسال بعثات تحت أسماء مموهة لمسح منطقة فلسطين بصفة خاصة، تارة باسم "مسح غرب فلسطين Survey of Western Palestine سنة 1875، بقيادة ضابط المدفعية كتشنر وكوندر اللذان قاما بدراسة طبغرافية فلسطين وجغرافيتها موقعةً على خرائط تفصيلية (1: 100.000 ) قاما خلالها باعتلاء "تل المنطار" في ابريل سنة 1875م(43) وذكراه باسمه الحقيقي، ليأتي من بعدهم "شوماخر" سنة 1886م ويرسم خريطة تفصيلية دقيقة لجميع المظاهر الطبغرافية لمنطقة غزة وشمال سيناء، وبعدها اتجهت عشرات الشركات البريطانية والأمريكية لمنطقة بئر السبع بحجة التنقيب عن البترول ابتداءً من عام 1893 وحتى عام 1913، لكن الهدف الرئيسي كان عملية استطلاع وتجسس (عقول العلماء وروح الجواسيس) على المنطقة خاصة على بئر السبع وما حولها كقاعدة امداد وتموين للجيش التركي في سيناء(44) وتمهيداً لغزو المنطقة ممثلاً في الحرب العالمية الأولى.

تل المنطار مقبرة جنود الحلفاء الكبرى:

بدأت الدولة العثمانية تتنبه للنوايا البريطانية العدوانية تجاهها عندما بدأت تكيل الضربات بالسفن الحربية ضد قواتها المرابطة في مدينة رفح ومنطقة طابا على خليج العقبة طيلة السنوات الواقعة ما بين 1898-1906م(45)، والتي انتهت بترسيم الحدود الفاصلة بين الأراضي المصرية وفلسطين لأول مرة في التاريخ (46)، ولتصبح بالتالي كل صحراء سيناء عمقاً استراتيجياً لبريطانيا للدفاع عن قناة السويس. من هنا بدأت الدولة العثمانية في تعزيز مواقعها الاستراتيجية بدءاً من مدينة "بئر السبع" عاصمة النقب الفلسطيني وحتى شاطئ مدينة غزة، فأعادت بناء مدينة بئر السبع عام 1900م وشحنها بالمعدات والامدادات العسكرية وشجعت السكن فيها من أبناء غزة والخليل، كما قامت ببناء خط دفاعي متين يمتد من "تل الشيخ عجلين" على شاطئ غزة غرباً وحتى "تل المنطار" مفتاح غزة الشرقي المتحكم في عقدة المواصلات بين بئر السبع وغزة، وحامي ميمنة القوات العثمانية المتجهة نحو سيناء وقناة السويس، وذلك للتصدي للهجوم البريطاني الزاحف نحو فلسطين بعد الاعلان عن الحرب العالمية الأولى سنة 1914، وانهزام القوات العثمانية طيلة السنوات اللاحقة في سيناء، حتى وصوله لمنطقة وادي غزة وتل العجول وتمركزه فيها كقاعدة للانقضاض على غزة والاستيلاء عليها مع بداية عام 1917م هذا في الوقت الذي أمر فيه القائد التركي جمال باشا باخلاء مدينة غزة من سكانها تماماً "ولو زحفاً على الركب" فاستجاب السكان البالغ عددهم أربعون ألفاً ورحلوا عنها فيما سمي "رحيل غزة" إلى سائر المدن والقرى الفلسطينية(47). وعندها بدأ الانجليز تساندهم قوات الحلفاء في الهجوم على غزة ومواقعها بهجومين كاد فيهما "تل المنطار" أن يقلب استراتيجية بريطانيا العظمى رأساً على عقب ويقض مضاجع وزارتي الخارجية والحربية.

ففي الهجوم الأول تحركت قوات الحلفاء يوم 16/3/1917 بتشكيلين من المشاة، أحدهما توجه نحو "المنطار" ويتألف من اللواء 158 واللواء 160، تساندهما الفرقة الاسترالية والنيوزيلندية، حيث حاولوا الالتفاف حول الجنود الاتراك والعرب المرابطين فوق "المنطار" الذين قاموا بدورهم بحصد قوات الحلفاء بالرشاشات حصداً، فأصيبوا بخسائر جسيمة ردتهم على أعقابهم يومي 16-17/مارس1917 (انظر الخريطة 3). عندئذ بدا للقائد العام "موارى" أن الهجوم قد فشل فشلاً مفجعاً فأمر بايقاف الهجوم وعزل القائد "دوبل"، الذي كان على رأس المهاجمين واستبدله بقائد جديد يدعى "شتيتورد"(48)، الذي بدأ بدوره قيادة الهجوم الثاني بتشكيلين من المشاة، أحدهما اتجه نحو "تل المنطار" يوم 17/4/1917 (الكتيبتين 52 و54) تساندهما الكتيبة "74" على سبيل الاحتياط، في حين اتجهت الكتيبة 53 نحو مدينة غزة تساندهم جميعاً عدة بوارج بحرية بريطانية وفرنسية أمطرت مدينة غزة بوابل من القذائف من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً بأسلوب همجي دمُرت خلالها ثلثي مباني مدينة غزة بما فيها معظم مساجدها وكنائسها الأثرية القديمة(49)، كما حاول بعض جنود الحلفاء النزول على الشاطئ الا أن القوات التركية المرابطة على تل الشيخ عجلين ردتهم على أعقابهم خائبين.

أما بالنسبة لقوات "دوبل" المتجهة نحو "المنطار" فقد التزمت القوات التركية حيالها الصمت إلى أن وصلت قريبة من سفوح المنطار وأصبحت تحت المرمى المؤثر للضرب، فانهالت عليها بوابل من أسلحتها الرشاشة والمدفعية مما أربك جنود الحلفاء وشل قدراتهم الهجومية وأوقع فيهم خسائر مفجعة من القتلى والجرحى، اضافة إلى تدمير العشرة دبابات الانجليزية الوحيدة لهم. ومما هو جدير بالذكر قيام جنود الحلفاء في هذه الموقعة باطلاق قنابل الغاز السامة لأول مرة في التاريخ يوم 17/4/1917 على المنطار وغزة والبالغ عددها ثلاثمائة قذيفة زنة كل قذيفة أربعة كيلو جرامات بمدافع قطرها 110 مللم ومداها ستة كيلو مترات(50). وبالرغم من هذا، فشل الهجوم الثاني واضطرت القيادة هذه المرة إلى طرد القائد العام "مواري" نفسه واستبداله بقائد جديد يدعى "اللنبي" الذي أعاد ترتيب جنوده، الا أنه فشل ايضاً في اقتحام "تل المنطار" فأراد تفاديه متجهاً نحو الشرق والالتفاف على مدينة غزة واقتحامها من جهة الشمال بهجوم ثالث بدأه يوم 17/10/1917 وانتهى بالاستيلاء عليها يوم 7/11/1917، بعد أن خسرت جيوش بريطانيا والحلفاء أمام "تل المنطار" وفق المصادر البريطانية 2085 قتيلاً و4359 جريحاً(51). أما معلومات الجانب التركي فقد أفادت أن عدد القتلى كان أكثر من ذلك بكثير. كما أفادت المصادر البريطانية أن "الجنود العرب تمكنوا من صد الزحف الانجليزي على غزة مرتين مع قلة مواردهم وسوء حالهم"(52).

ولم يبق دليل على هذه المعارك الا "مقبرة غزة الحربية(*) "Gaza War Cemetery" التي دفن فيها 3029 قتيلاً وفق سجلات المقبرة، من الانجليز والحلفاء من مجمل عدد قتلاهم في فلسطين والبالغ أكثر قليلاً من عشرة آلاف قتيل، دفنوا في أربع مقابر(53) كما ذكر السيد futtere Ark لكنهم في الحقيقة خمسة مقابر(**).

وهكذا بسقوط "تل المنطار" أو بالمعنى العسكري الأدق خط الدفاع القوي الممتد من تل الشيخ عجلين وحتى تل المنطار أصبح الطريق سهلاً لقوات الحلفاء للاستيلاء على القدس في ديسمبر 1917، ومن ثم جميع الأراضي الفلسطينية مع نهاية عام 1918، لتصبح فلسطين تحت الانتداب البريطاني البغيض وبقيادة مندوب سامي بريطاني الجنسية صهيوني المعتقد ليُسهل عملية تنفيذ امبراطوريته المتمثلة في وعد بلفور، وقيام دولة إسرائيل.

تل المنطار مركز قيادة الثورة ووسيلة اعلامها السياسي 1918-1948:

بإستيلاء الجيش البريطاني على فلسطين عاد أبناء المهجرين إلى مدينتهم غزة ليجدوها خراباً وبقيت على حالها الخرب دون ترميم أو اصلاح، كما لم تقم الحكومة المنتدبة بتعويض السكان على ما أصابهم بل على العكس ازدادت الهجرات الصهيونية إلى فلسطين على هيئة موجات (الموجة الثانية عام 1919م) وبالتالي ازداد نهب الأراضي وبناء المستخربات لكي تطال الأراضي الواقعة شرق غزة مثل مستخربة "نيرون اسحق" شرق "تل المنطار" لتشتد بعدها مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الإحتلال البريطاني والهجمة الاستيطانية الصهيونية على امتداد العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين، وعليه اهتم البريطانيون بتعبيد الطرق الرئيسية بطبقة من الاسفلت وكذلك تم ربط البلاد بشبكة من الاتصال السلكي واللاسلكي خاصة مع قواتها وقواعدها في مصر، فقامت بربط مدينة بئر السبع بمدينة غزة وكذلك الطريق من شمال فلسطين حتى جنوبها والذي يقطع طريق بئر السبع-غزة في منطقة شرق المنطار تدعي "كوربة السبع"، مع تركيز الاهتمام على "مطار غزة" أيضاً الذي يسيطر عليه "تل المنطار". وعليه اتخذ الثوار الفلسطينيون من "تل المنطار" مركزا لقيادتهم العسكرية بل واستغلوا الاحتفال "بموسم خميس المنطار" في شهر ابريل من عام 1936 ليعلنوا أمام جماهير الشعب المحتشدة فوق "تل المنطار" منشورات الثورة ودعوتهم لخلع الطرابيش والطواقي من فوق رؤوسهم واستبدالها بالكوفية أو "الحطة والعقال" التي كانت تميز الثوار حتى يتسنى شيوعها بين جماهير الشعب الفلسطيني، وبالتالي يصعب على المستعمرين والصهاينة تمييز الثوار أثناء مقاومتهم، والتي بدأت تشتد مع تداعيات القضية الفلسطينية والإعلان عن قرار التقسيم نوفمبر 1947، مما اجج النضال ودفع الدول العربية داخل جامعة الدول العربية الى التدخل مع بداية عام 1948م. لكن المتطوعين من أبناء الشعب العربي قد سبقوا-كعادتهم-قياداتهم في نجدة فلسطين فتوجه البكباشي أركان حرب "أحمد عبد العزيز" من القاهرة إلى غزة كقائد لقوات المتطوعين المصريين والليبيين، فوصلها يوم 26/4/1948 متجها إلى "تل المنطار" ومنه إلى "معسكر الطيران" (منطقة معبر المنطار حالياً) وكان برفقته العقيد "عبد الحق الجيزاوي" قائد منطقة غزة وهو عراقي، والذي انضم اليه 119 مقاتلا من متطوعي "انصار الحق" بقيادة الشيخ "أبو العزائم" وبرفقتهم متطوعين من أبناء فلسطين وبعض الاخوان المسلمين وعددهم 47 متطوعا وثمانية من الالمان، أي ما مجموعه 174 متطوعا لديهم 39 بندقية مختلفة الانواع ورديئة الذخيرة وليس بحوزتهم ادوات لتنظيفها، وكمية من المفرقعات و "تومي" و "ستن"(54). وقد سبق لنفس القائد تفقد مجموعة من المتطوعين في "النصيرات" وعددهم 217 متطوعا بقيادة الشيخ "محمد فرغلي"(55).

وبعد تمركزهم في منطقة "تل المنطار" اخذوا في مناوشة مستخربة "نيرون اسحق"(*)، الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات من "تل المنطار" ليلا ونهارا(**)، إلى أن دخلت القوات المصرية النظامية بناء على إعلان جامعة الدول العربية الحرب على الصهاينة مدينة غزة في يوم السبت الموافق 15/مايو/ 1948، وقد تمركزت بعض فرقها فوق "تل المنطار" وبدأت مدفعية الميدان في الاشتباك مع "المستخربات" الصهيونية كمستخربة بئيري(***)، ونيرون اسحق. والويرلس" (مستخربة سعد الآن) وجميعها تقع للشرق من "تل المنطار" ومواجهة له، مما دفع المقيمين في هذه المستخربات على البقاء في ملاجئ تحت الأرض عدة أشهر أمام ضربات الثوار والمقاتلين من المتطوعين، وعليه اضطروا لنقلها بعيداً بنحو 3 كيلومترات شرق مكانها القديم(56). كما اشترك الطيران المصري في ضرب "مستخربة الدنجور" الواقعة إلى الجنوب الشرقي من "تل المنطار(57). ومنها انطلقت القوات المصرية نحو مدينة بئر السبع، في حين اتجهت بعض القوات المصرية نحو الساحل متجهة إلى دير سنيد حتى اسدود. لتنتهي حرب فلسطين بما انتهت إليه من هزائم لسنا بصدد تحليلها، نجم عنها ابشع ظاهرة للجغرافيا السياسية والجيوبوليتكا وذلك بإنشاء دولة وظيفية تدعي "إسرائيل" ويبقى من فلسطين ما أطلق عليه "قطاع غزة" و"الضفة الغربية".

المنطار وخط وقف إطلاق النار "خط الهدنة" 1949-1956:

افرزت هزيمة عام 1948م ما سُمي باتفاقية رودس في فبراير عام 1949، والتي بمقتضاها تم ترسيم "خط وقف إطلاق النار" أو ما يطلق عليه أحياناً "خط الهدنة" الذي بموجبه قُطّعَ القطاع اقتطاعاً قسرياً عن باقي اراضيه الخصبة بأسلوب خبيث لا تقبله قواعد الجغرافيا السياسية الحدودية ولا منطق الجيوبولتيكا، الا منطق الأمن الصهيوني القائم على ترسيم هذه الخطوط بشكل يتوافق وسهولة سيطرتها على ما تبقى من هذه الأرض الفلسطينية، والتي أطلق عليها "قطاع غزة"، بحيث أصبح الجزء الشمالي من القطاع ومدينة غزة ضيقا لا يتعدى عرضها من البحر حتى خط الهدنة خمسة كيلومترات، أي اضيق خاصرة تصبح فيها مدينة غزة بكثافتها السكانية وثقلها الاقتصادي والاداري تحت المرمى المؤثر للعسكرية الصهيونية. وفي الوقت نفسه أصبح "تل المنطار" يتحمل عبء هذه المسؤولية العسكرية الحساسة وبخاصة أن "خط الهدنة" يبعد عنه بأقل من كيلومتر واحد، كانت تقابله قبل عام 1948 ثلاث مستخربات صهيونية عسكرية أصبحت مع نهاية الاربعينات وبداية الخمسينات عشرين مستخربة محصنة تحصينا عسكرياً. لذا أصبح "تل المنطار" موقعاً عسكرياً متقدماً يدافع عن مدينة غزة بدون عمق يسمح له بالمناورة، مما دفع قواته لاعتماد "المناوشات الجالسة" إذا جاز التعبير تفاديا لما يمكن وقوعه من خسائر بالمدنيين والمزارعين أو سكان المدن والقرى والمعسكرات، مما دفع الحكومة المصرية اعتبار قطاع غزة برمته منطقة عسكرية، اطلقوا عليه "المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية" يخضع أبناؤها لأوامر عسكرية منها الأمر الصادر يوم 30/10/1948، والقاضي بمنع التجول من الغروب حتى الشروق بالنسبة لكل الذين يتواجدون شرق المواقع العسكرية و"خط الهدنة"، أي تلك الأراضي الزراعية بعمق يتراوح ما بين 1-3 كيلومتر وبطول القطاع البالغ 45 كيلومتر (شرق طريق رفح-دير البلح-مفرق الشهداء-المنطار- بيت حانون)، كذلك يسري قرار منع التجول على سكان المدن والقرى والمعسكرات في القطاع من الساعة الثانية عشر ليلا وحتى الخامسة صباحا(58). ثم اعقبه أمر عسكري رقم 47 المادة (1) – الصادر يوم 30/6/1950، وينص على اخلاء المنطقة الشرقية سابقة الذكر من جميع البدو القاطنين فيها ويسمح لهم بالاقامة غرب الطريق الشرقي السابق(59)، لكي تصبح هذه المنطقة خالية من السكن الدائم وذلك لسهولة مراقبة العدو الصهيوني الذي تعوّد قتل هؤلاء الناس والتسلل داخل الأراضي الفلسطينية، حيث اجتازت قوى صهيونية يوم 17/6/1950 خط الهدنة بالقرب من موقع "المشبّه" قبالة "المنطار" وضربوا الاهالي بمدافع الهاون، كما تسللوا يوم 19/8/1950 لمسافة كيلومترين تقريباً داخل القطاع وقاموا بنسف مصنعا للثلج لاحد المواطنين(60) يقع بين "تل المنطار" وتل "المزيني" العسكري، وكان يصاحب هذه الاعتداءات المزيد من التراشق بالاسلحة والمدفعية الثقيلة من "تل المنطار" والمواقع المجاورة له شمالا وجنوبا. مما حدا بأمريكا أن تقترح على الحكومة المصرية في شهر سبتمبر عام 1951 سحب قواتها من قطاع غزة، فقوبل بالرفض من مصر(61)، بل وفي هذا الشهر نفسه قامت الحكومة المصرية بتجنيد خمسة الاف من أبناء القطاع كنواة للجيش الفلسطيني(62)، التحقوا بعد تدريبهم بحراسة النقاط الدفاعية شرق القطاع ومنها "تل المنطار"، حيث استمرت الاشتباكات طيلة عام 1952 أدت إحداها بجنود "تل المنطار" إلى أسر ضابطين وجنديين إسرائيليين في اوائل شهر ابريل عام 1952 (63)، مما جعل الاشتباكات والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية في ازدياد مستمر على طول امتداد خط وقف إطلاق النار مما حدا بأحد حاخاماتهم ويدعى (المربرجر) أن يصرح في نفس هذا الشهر من عام 1952 قائلاً "أن إسرائيل دولة نازية كألمانيا النازية سواء بسواء"(64). وبعد ذلك بشهور قامت الثورة المصرية يوم 23/7/1952 لتقلب الموازين السياسية والعسكرية وليصبح "تل المنطار" موقعاً عسكرياً أكثر فعالية وسخونة.

الثورة المصرية تبنت في توجهاتها أفكاراً قومية ووطنية وتحررية، وبخاصة تجاه القضية الفلسطينية إنعكست بدورها على أسلوب التعامل مع أبناء قطاع غزة، فسياسيا اعتبرت مصر قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من فلسطين وقاعدة التحرر والانطلاق لتحريرها، وعلى الصعيد الاداري قامت بتغيير المسمى العسكري إلى آخر بعنوان "إدارة الحاكم الاداري العام لقطاع غزة"، علماً بأن جوهر الوجود المصري كان عسكرياً بحكم موقع القطاع الجغرافي كجيب متقدم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة (إسرائيل) وامتداد للأراضي المصرية دون عائق، ودعما لهذا الموقع الاستراتيجي اهتمت الإدارة المصرية بتكوين كتائب عسكرية للجيش الفلسطيني وفرقة من الفدائيين من أبناء القطاع للمساهمة في تحرير فلسطين بقيادة الصاغ مصطفى حافظ والذين بدأوا في نضالهم داخل أراضي المحتل الصهيوني رداً على تعدياتهم البربرية- كما سبق ذكره. و بدأ الصهاينة ومن ورائهم بريطانيا وفرنسا آنذاك يمارسون الضغوط على الثورة المصرية، متخذين من "قطاع غزة" وقضية اللاجئين الوسيلة والذراع الموجعة، وذلك بانتهاج أسلوبين متوازيين ومتزامنين في آن واحد: سياسي بمحاولة إجبار مصر على الإعتراف بدولة اليهود، وحل القضية الفلسطينية أي قضية اللاجئين عن طريق مشروع التوطين الأمريكي الصهيوني(65) أو مشروع الكانتونات(66)، وحرية الملاحة في قناة السويس ومضائق شرم الشيخ، والغاء المقاطعة العربية للكيان الصهيوني.

وفي غمرة هذه الممارسات السياسية كانت الضغوط العسكرية تلعب دورها ضد المواقع العسكرية على طول خط وقف إطلاق النار في القطاع وبشيء من التركيز على "تل المنطار"، حيث التراشق بالمدافع الثقيلة لحساسية موقعه بالنسبة لسكان مدينة غزة ومقر القيادة المصرية الواقع تحت بصرهم وسمعهم وما يوقعه في نفوسهم من قلق واضطرابات وترقب نهاراً وليلاً، حيث كانت عصابات الصهاينة تنصب الكمائن داخل أراضي القطاع، وبصفة خاصة على الطريق الشرقي لقتل الضباط والجنود المصريين والفلسطينيين، أو نسف المرافق الحيوية كآبار المياه كما حدث ليلة 28/2/1955 (67) عند محاولة نسف بئر الصفا الوحيد الذي يموّل سكان المدينة بالمياه ليعودوا إليه ثانية ليلة 14/8/1955، بهجوم ابشع بقيادة شارون السفاح محاولين نسف البئر ثانية ولكنهم فشلوا وانسحبوا بعد استشهاد 37 جنديا مصريا وفلسطينيا وقتل مدنيين وجرح 33 جنديا(68) في حين قتل منهم 29 جنديا ما بين قتيل وجريح من بينهم قائد يدعى "سوفابو"(69).

كانت هذه الموقعة بمثابة الزلزال الذي هز قيادة الثورة المصرية ونقطة تحوّل مفصلية في تاريخها السياسي والعسكري، حيث حضر جمال عبد الناصر لمدينة غزة يوم 28/3/1955 على أثر المظاهرات الصاخبة المحتجة على الوضع الأمني والمطالبة بالتجنيد الاجباري، وعلى إثرها اتجهت مصر في تسليحها نحو الكتلة الشرقية فيما سُمي "الصفقة التشيكية"، وبدء التعاون مع الاتحاد السوفياتي(70).هذا في حين ارسل الجنرال بيرنز قائد رجال الهدنة تقريره الذي على اثره أدان مجلس الأمن في قراره رقم 106 لعام 1955 إسرائيل(71) على عدوانها البربري، هذا على الرغم من أن معظم رجال الهدنة هؤلاء ليسوا محل ثقة لدى الشعب الفلسطيني لزواج أربعة منهم بأربع يهوديات(72) مما يعزز سوء النية بهم لعلاقاتهم مع العدو.

بدأت الثورة المصرية على إثر هذا العدوان ترسل تعزيزاتها العسكرية للمواقع العسكرية في قطاع غزة وعلى رأسها "تل المنطار"، فأخذ هؤلاء الجنود النظاميون بقيادة ضباط اكفاء يمطرون المستخربات الصهيونية بوابل من المدافع والرشاشات الثقيلة للاشتباه بأي تحرك نحو "خط الهدنة"، حيث اعتاد العدو قتل العديد من المزارعين لمجرد اقترابهم من خط الهدنة لزراعة أراضيهم. كما عمد الصهاينة التسلل ليلا وعلى عمق كيلومتر داخل أراضي القطاع لنصب الكمائن وقتل الضباط المصريين والفلسطينيين كما حدث عندما قتلوا الضابط الشهيد "نبيل الطباخ" عند "كرم الزيتون" في ابريل 1955 (73) وكذلك الضابط "ابراهيم حبيب" عند موقع الكيلو95 (*) في مايو 1955م، وجميعها تقع قبالة "تل المنطار". كما قاموا بهجوم شرس على مراكز الشرطة الفلسطينية في خانيونس بحجة أن بها رجال مخابرات مصرية يوم 31/5/1955 (74). وعادوا إليه ثانية لتدميره يوم 31/8/1955 مستخدمين الدبابات على أثر فشلهم في الاعتداء الأول(75). استشهد العديد من أفراد الشرطة الفلسطينية، مما حدى بقائد قوات المراقبة الدولية الجنرال بيرنز لرفع تقريره لهيئة الأمم ومجلس الأمن الذي أدان العدوان الصهيوني-كالعادة- واصدار قراراً بإبعاد القوات العسكرية المصرية والاسرائيلية مسافة خمسمائة متر عن كلا جانبي خط الهدنة، فاستجابت مصر بأن أمر الرئيس جمال عبد الناصر لقواته في غزة بتنفيذ ذلك نتيجة لقائه مع بيرنز(76). الا أن إسرائيل- وكعادتها- لم تقم لهذه القرارات وزنا واستمرت مستخراباتها العسكرية في مواقعها ثابتة، وزادته بأن ارتكبت ابشع عملية همجية حيث أمطرت سكان مدينة غزة وهم في ذروة احتفالهم بموسم "خميس أبو الكاس" المصادف يوم الخميس 5/4/1956 بوابل من قنابل المورتر ابتداء من الساعة الثانية ظهرا وحتى مغيب الشمس سقطت على جميع أحياء المدينة قُتل على أثرها إحدى وستون شهيدا وثلاث وتسعون جريحاً نصفهم من النساء والاطفال والباقي من الشيوخ والشباب(77).

هذه المجزرة الرهيبة سبقت "موسم خميس المنطار" بأسبوع واحد فقط، مما دفع بسكان غزة والقطاع بأن لا يحتفلوا ولأول مرة في تاريخهم بهذا الموسم، الذي كان من المفروض الاحتفال به يوم 12/4/1956 لانهم كانوا يعيشون في حالة من الحزن الشديد داخل مأتم كبير بطول القطاع وعرضه، بل ومنذ هذا التاريخ يمكننا القول بأن "المنطار" فقد اغلى وظيفة له وهي الوظيفة الدينية المتمثلة في "موسم خميس المنطار" حتى اليوم وذلك بحكم تعاقب الأحداث السياسية المفجعة وتوالي الاعتداءات العسكرية الصهيونية وكان أبرزها الاستيلاء على القطاع واحتلاله من قبل إسرائيل يوم 2/11/1956، على أثر اشتراكها في العدوان الثلاثي على مصر، حيث اشتبك "تل المنطار" في معركة ضارية مع قوات الصهاينة دمروا فيها العديد من آليات العدو واستشهد وأصيب العشرات من القوات المصرية والفلسطينية المرابطة على تل المنطار، بل امعن الصهاينة وبدم بارد في قتل العديد من المواطنين الذين كانوا يحتمون داخل بعض "المغارات" اسفل "تل المنطار" ومن ضمنهم الشهيد "محمد الدردساوي" وافراد اسرته والشهيد "أحمد السيد ومحمد سعيد أبو هين وسالم سلامة البطنيجي وحسان خليل أبو عمرو وسلام سعد وصبحي السرساوي ونمر حسن جندية(*)، هذا على سبيل المثال لا الحصر. واستمر هذا الإحتلال يبطش بأبناء القطاع قتلا وتفتيشا ليلا ونهارا بحجة البحث عن الفدائيين، وفي ليلة انسحابهم أي مساء يوم 6/3/1957 قاموا بمداهمة بعض البيوت واخذوا منها نحو خمسين رجلا وقتلوهم بدم بارد ودفنوهم في حفرة كبيرة لينسحبوا بعدها بساعات أي صبيحة يوم 7/3/1957 ولم يكشف عن هذه المجزرة الرهيبة الا الامطار الغزيرة التي استمرت ثلاثة أيام ابانت خلالها السيول جثث القتلى.

وهكذا باءت جميع الضغوطات السياسية والعسكرية بالفشل الذريع أمام تحديات قادة مصر وفطنة الشعب الفلسطيني الرافضة لكل المشاريع التصفوية والحلول السياسية، وحرصهم من خلال مواقعهم العسكرية ومنها "تل المنطار" على استمرار المناوشات والتراشق بالاسلحة لابقاء "خط وقف إطلاق النار" أو "خط الهدنة" أو ما يطلق عليه "الخط الأخضر" خطا لعدم وقف النار ورفضاً للهدنة بما يعاكس اماني الصهاينة في محاولة "تجميده" ليصبح أمراً واقعاً، وبالتالي تحويله مع مرور الزمن إلى "حد" فاصل معترف به كحدود ثابتة وليس كخط هدنة مؤقتة.

المنطار يفقد وظيفته الحربية والدينية الموسمية: 1957-1967:

بمجرد إنسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع ليلة 7/3/1957، دخلت قوات الطوارئ الدولية "U.N.E.F" المؤلفة من كتائب عسكرية تابعة لعدة دول تحت راية هيئة الأمم هي (الدانمرك-السويد-النرويج-فنلندا-الهند-اندونيسيا-يوغسلافيا-كندا-البرازيل) يقودها جميعا ضابط دانمركي، واتخذت من مدينة غزة مقرا لقيادتهم "بناية أبو خضرا" وأخذ القائد يجتمع بالقيادات الادارية للدوائر الرسمية في المدينة طالبا منهم العودة إلى دوائرهم لمباشرة اعمالهم كالمعتاد وتحت قيادته، فخرجوا من الاجتماع وفي خلدهم أن القطاع بات "منطقة دولية" كما كانت إسرائيل تشترط لانسحابها من القطاع وكذلك عدم عودة الإدارة المصرية(78).

وهذا بدوره دفع رجالات غزة لرفض ذلك وقام الشعب الفلسطيني في القطاع بمظاهرات صاخبة رفعوا فيها شعار "نرحب بكم ضيوفا لا محتلين" "غزة عربية لا دولية" في وجه رجال قوات الطوارئ الدولية ومطالبين بعودة الإدارة المصرية للقطاع، ولم يمض أسبوع حتى عادت الإدارة المصرية برئاسة اللواء محمد حسن عبد اللطيف يوم 14/3/1957 لادارة شؤون القطاع المدنية. أما قوات الطوارئ فقد رابطت على طول خط وقف إطلاق النار في القطاع للحفاظ على الأمن، ولم يتخذوا من "تل المنطار" موقعاً لهم بل رابطت قيادتهم الميدانية في "التلة 88" (موقع المزيني) الواقعة إلى الشمال من "تل المنطار" الذي بدا هادئا طيلة العشر سنوات حتى من "موسمه" الديني السنوي، الا من بعض رجال الشرطة الفلسطينية الذين كانوا يراقبون تحركات الصهاينة خلف خط وقف إطلاق النار" بنظاراتهم" خاصة وأن الإسرائيليين ومجنداتهم كثيراً ما كانوا يختلطون برجال قوات الطوارئ عند خط الهدنة وقد القى القبض على مجموعة منهن داخل مدينة غزة متسللين بصحبة بعض رجال قوات الطوارئ، وتمت محاكمتهم أمام المحاكم الفلسطينية(79). وبالرغم من ذلك استمر الوضع السياسي والتنموي داخل القطاع في السير بخطى حثيثة، حتى عام 1964 والذي بدأت فيه إسرائيل بتحويل مجرى نهر الأردن وما اعقب ذلك من تداعيات سياسية على المنطقة الأمر الذي دعا الرئيس جمال عبد الناصر لمناشدة قادة العرب بالاجتماع في القاهرة، فاستجاب جميع القادة العرب وكانت "أول قمة عربية" ومن أهم قراراتها قيام منظمة التحرير الفلسطينية وتكوين جيش فلسطيني، فأندفع الشباب الفلسطيني في القطاع للتجنيد والتدريب في مصر، وتشكلت الكتائب والالوية للجيش الفلسطيني المدرب واصبحت له قواعد منذ عام 1965 (أرض الكتيبة في غزة)، وكذلك (أرض الكتيبة في خانيونس) ورفح، كانت تباشر تمريناتها وتستعرض نشاطاتها بهدوء وبعيدا في غالب الاحيان عن مراكز قيادة قوات الطوارئ الدولية، التي كانت بدورها ترسل التقارير لهيئة الأمم المتحدة للتعبير عن استيائها لهذه التحركات.

حتى جاء شهر مايو من عام 1967 واحداثه السياسية والعسكرية وما اشيع من تحركات وحشودات عسكرية على الجبهة السورية-ولسنا هنا بصدد تحليل مثل هذه الادعاءات، فقد كثر النقاش حولها-لكنها في نهاية المطاف أدت بالرئيس عبد الناصر أن يقرر انسحاب قوات الطوارئ الدولية من مضائق البحر الاحمر وسيناء ثم قطاع غزة، وبدأت حشود القوات المصرية والفلسطينية في التوجه نحو سيناء وقطاع غزة لتحتل مواقعها.

المنطار يُعيد وظيفته الحربية لعدة أيام -مايو ويونية 1967:

في خلال عدة أيام من بداية شهر يونية عام 1967 دفعت القوات المصرية بالفرقة الفلسطينية (قوات عين جالوت) التي تتألف من لوائي مشاة (الكتيبة 107 و 108) وفوج صاعقة تقدر بعض المصادر تعدادهم بنحو ثلاثة الاف مقاتل، نصفهم كانوا منتشرين على هيئة وحدات دفاعية صغيرة ثابتة، تساندها جميعا وحدات المدفعية وحوالي كتيبة دبابات (شيرمان) يقودها ضابط بقيادة اللواء "عبد المنعم حسني" حاكم غزة الإداري، تمركزت قوة من هذه القوات فوق "تل المنطار" الذي كان له نصيب الاسد في الدفاع عن المدينة بحكم موقعه المسيطر على الطريق الرئيسي والوحيد بين المستخربات الإسرائيلية ومدينة غزة (طريق بئر السبع-غزة) هذا الطريق الذي يمثل الخاصرة الموجعة للمدينة، وعليه تقدمت نحوه كتيبة مشاه إسرائيلية في صباح يوم 5/6/1967، الا أن مقاومة الجنود البواسل اوقفت تقدمها بعد تدمير سبعة مجنزرات تابعة لها بما فيها من جنود واعطبت بعض الدبابات، فأعادت القوات الإسرائيلية الهجوم ولكن بأسلوب مباغت ومن الخلف حيث اندفعت نحو التل "المنطار" كتيبة مظليين ونحو خمسون دبابة (تشرمان) ومجنزرة(80)، استشهد اثناءها عشرون جنديا وضابطا فلسطينياً، الا أن المدينة لم تسقط واستمرت بالمقاومة على أيدي هؤلاء الجنود الذين دمروا بعض الدبابات الإسرائيلية عند مدخل غزة الشرقي. في الوقت الذي كانت فيه القوات الصهيونية تمطر المدينة بمدافعها وتقصف جميع المواقع الدفاعية المحيطة بها تساندها الطائرات، وبعد توقف القصف قال أحد رجال المدفعية الصهاينة أنهم "وحدهم قد استخدموا كمية من الذخيرة أكثر مما استخدم طوال حربهم السابقة ضد العرب، كما جاء على لسان "دافيد ديان" في كتابه "اضرب أولاً" واصفا بسالة المقاومة الفلسطينية "لقد كان جنود الفرقة الفلسطينية التي دافعت في بعض النقاط "المنطار" وضواحيها خصوماً اشداء"(81). وقال أيضاً "أن قتال الوحدات الفلسطينية يستحق الاحترام والتقدير(82)، وانهم "لم يلقوا بسلاحهم ولم يتوقفوا عن القتال حتى تم تدمير كل شيء"(83)، لكنها حقا كانت دفاعات صلبة ذات تكتيكات محلية وموضعية ناجحة وسط فشل استراتيجي عام نتج عن تعدد القيادات وبالتالي تضارب اوامرها وتعددها، بالاضافة إلى ضعف التسليح وانتشار العديد من القوات على هيئة وحدات صغيرة مبعثرة هذا على نطاق القوات المتواجدة في القطاع الذي تم الاستيلاء عليه مع غروب شمس يوم 5/6/1967.

تل المنطار ومحاولة تذويب هيبته الجيوستراتيجية وفقدان خاصيته الهيدرولوجية 1967-1987:

في هذين العقدين من الإحتلال الصهيوني للقطاع، أصبح "تل المنطار" يطل على طريقين هامين كانا شبه مهجورين – بسبب بترهما بوجود "إسرائيل" وخطوط الهدنة منذ عام 1949 عن امتدادهما الطبيعي والجغرافي وعن باقي المدن الفلسطينية المغتصبة وهما: طريق غزة-بئر السبع (خاصرة غزة)، حيث يشرف المنطار عليه تماما والطريق الثاني هو الطريق الشرقي الذي كان يربط المجدل-بيت حانون- المنطار- حتى البوليس الحربي "مفرق الشهداء" إلى طريق صلاح الدين "الآن" ومنه إلى باقي مدن القطاع الجنوبية فمصر. حيث يسيطر "المنطار" على عصب هذا الطريق وعقدته المتمثلة عند تقاطعها مع الطريق الأول، والتي يطلق عليها "كوربة السبع". ومما زاد من أهمية وحساسية هذا الطريق الأخير وجود "مستخربة نتساريم" سنة 1972، حيث يقود هذا الطريق إليها بالاضافة إلى إنشاء "مصنع لتشميع البرتقال" في عام 1973، على أرض "المطار" سابقاً، والذي لم يعد يستخدم للطائرات بعد الإحتلال، مما أدى إلى ازدياد ضغط حركة المواصلات على كلا الطريقين سواء حركة المواصلات المدنية من قبل السكان أو حركة التنقلات والدوريات العسكرية من الجيش الصهيوني وقطعان المستخربين. هذا في الوقت الذي بدأ فيه الزحف العمراني، واصبح "تل المنطار" يتحكم ولو مع ايقاف التنفيذ في هذين الطريقين وأخذ النمو السكاني لسكان حي الشجاعية يزداد ويتكثف، زاحفا على الأرض الزراعية ومتجها شرقا نحو "تل المنطار" بفضل معدلات النمو السكاني العالية حتى كاد أن يحاصره من جهاته الغربية والجنوبية والشمالية كظهير بشري ممتد ومستمر حتى قلب المدينة الفوقية (غزة)، أما من جهة الشرق المقابلة مباشرة "للمستخربات" الواقعة خلف "خط الهدنة" فقد تم بناء "مدرسة للبنين" ملاصقة لسفح التل الشرقي مباشرة. ثم إنشاء خزان كبير للمياه(*) فوق قمة التل أصر الصهاينة يوم استلامهم رئاسة بلدية غزة على وضعه في هذا المكان، وعندما حاولوا تجربته لاول مرة تدفقت منه المياه من خلال شقوق على هيئة سيول كادت أن تغرق العديد من المنازل، مما حدا بالانسان أن يتساءل، هل هذا المشروع يُضعف من هيبة "تل المنطار" الجيوستراتيجية أو العسكرية كحارس للمدينة؟ وألم يكن بالامكان اختيار موضع بديل؟ وما أكثر هذه المواضع؟ ونفس التساؤل يمكن طرحه بالنسبة لمحاولة السلطات الصهيونية بناء مدرسة كبيرة عند سفحه الشرقي شديد الانحدار المواجه "للمستخربات" والتي تبعد قرابة كيلومترين من الأرض الخلاء وهل أصبحت "المدرسة" بمثابة الساتر الحساس الذي يعمل على تآكل قيمة "تل المنطار" العسكرية؟ وهل احاطته بالعمران السكني وارتباطه بالمدينة بطرق مسفلتة نعمة له أم نقمة لمكانته العسكرية؟. حقاً لم يعد للعلو أو الإرتفاع وفق التقنيات العسكرية المتقدمة الأهمية المثلى في السيطرة وقوة الدفاع وحصانته أمام عالم الطيران المتقدم والصواريخ الذكية، بل على "العكس" أصبحت هدفاً ميسوراً لها، ولكنها وبالرغم من ذلك تبقى محتفظة ولو بالشيء القليل..لكن لا تلغيها قط. أما بالنسبة للطوق العمراني والبشري من حوله فقد "ثبت بأن الدفاع عن مدينة حيّة اقوى وامنع من الدفاع عن مدينة ميتة وهذا ما اكدته الحرب العالمية الأولى بالنسبة لمدينة غزة والتي أصبحت جزءاً من الحرب ضد هؤلاء. ومما هو جدير بالذكر، أن إزدياد كثافة شبكة العمران وسفلتة الطرق الرئيسية المؤدية إلى "تل المنطار" في حي الشجاعية على وجه الخصوص قد الغت ظاهرة جغرافية هيدرولوجية في المدينة برُمتها، الا وهي "سيل المنطار" الشتوي نظراً لتشتت مياه الامطار وبعثرتها على الكتلة السكنية والتي استوعبتها بشبكة الصرف الصحي، وبالتالي أصبحت "بركة قمر" المصب له بمثابة حوض جاف اغرى مالكيها على ردمها وبناء مبان تجارية لوقوعها على طريق –غزة-يافا-(شارع صلاح الدين) والذي أصبح نهراً دافقاً لحركة المواصلات بين غزة ومدن الضفة والاراضي الفلسطينية وراء خط الهدنة بعد عام 1967، لكنه حافظ على الدور الهيدرولوجي بأسلوب صناعي بشري وذلك ببناء خزان المياه سابق الذكر ليستمر كنبع تتوزع من خلاله شبكة المياه لانحاء المدينة-بالرغم من التحفظ على هذا الدور-كما أسلفنا.

أما على المستوى الديني فاستمر حرمان المنطار من موسمه حتى هذه الحقبة، وعلى صعيد المقاومة، فيمكننا القول بأن "المنطار" قد تخلى عن دوره "كموضع" وتلة عسكرية بحكم السيطرة الصهيونية على مجمل القطاع وظهيره شرقاً "الضفة الغربية"، لكنها استفادت من "موقعه الجغرافي" على هامش المعمور لمدينة غزة في اقصى الشرق كما أسلفنا ومستغلة في الوقت نفسه الطريق الشرقي (الطريق من مفرق السبع "كوربة السبع" حتى مفرق البوليس الحربي "الشهداء") المؤدي إلى "مستخربة نتساريم" بصفة خاصة وجنوب القطاع بوجه عام حيث بدأ ضغط القوات الصهيونية المحتلة وكذا قطعان المستخربين بشكل واضح مع بداية الإنتفاضة الأولى المباركة 9/12/1987 على هذا الطريق.

المنطار ينتفض من موضعه إلى موقعه 1987-1994:

انتهى دور "تل المنطار" الاكروبوليسي أو الفوقي العسكري بعد الأسبوع الأول من شهر يونية على 1967، كموضع حربي تدار من فوقه الاشتباكات العسكرية للقوات النظامية بجميع أنواع الأسلحة أي الاشتباكات الحربية الموضعية الجالسة-إذا جاز التعبير- بينه وبين "المستخربات الواقعة إلى الشرق منه وأهمها "نحال عوز" لتبدأ مقاومة شعبية متحركة جغرافيا تتخذ أسلوب زرع الالغام ونصب الكمائن بطريقة "اضرب واهرب" أو الكر والفر في كل مكان يتواجد فيه الاعداء ودورياتهم العسكرية، التي غالبا ما كانت تتخذ من الطرق الرئيسية والمسفلتة مسارا لها ومن أهمها ما يطلق عليه أبناء غرة الخط الشرقي "أو خط المنطار".

هذا الطريق أصبح هدفاً للمقاومة الشعبية على طول امتداده البالغ نحو 2.5 كيلومترا (من كوربة السبع حتى مفرق الشهداء) ليصبح القتال قتال مواصلات، وذلك لعدة اعتبارات تدور في خلد المقاومة: أهمها كثافة التواجد العسكري للدوريات الصهيونية عليه لقربه من "خط الهدنة" ولوجود مصنع هام لتشميع وتجهيز الحمضيات عليه، أطلق عليه "مصنع كارني" ثم أصبح فيما بعد "معبر كارني"، كما أنه يعتبر الطريق الاجباري لقطعان المستخربين المتجهين نحو مستخربة "نتساريم"، التي أنشئت عام 1972، واصبحت بمثابة الشوكة في خاصرة القطاع وخلقت وضعا شديد الحساسية من الناحية الجيوستراجية، هذا بالاضافة لكونه طريق خالي من التواجد السكاني تحفه أراضٍ زراعية وبيارات البرتقال وكروم الزيتون يسهل من خلالها الكر والفر والاحتماء وبالتالي لم تتح الفرصة للاعداء لاتهام أحد المدنيين بتهم الايواء أو عدم التبليغ مما يؤدي إلى نسف بيوتهم، لأن الصهاينة اعتادوا على تدمير أي منزل أو حتى جدار تسلقه أحد المناضلين أو مر محتكاً به.

هذه الاعتبارات الجيوستراتيجية اغرت المقاومة الشعبية بكل اتجاهاتها للتصدي للعدو وتوجيه ضرباتها له بشتى الوسائل والطرق على طول امتداد هذا "الطريق الشرقي" والذي أطلق علي كل عملية فميا بعد تقام عليه أو حوله اسم "عملية المنطار" أو "القبة"(*). كان أبرزها تلك العملية البطولية التي قادها أربعة من شباب الشجاعية بعد هروبهم من السجن المركزي بغزة عند مفرق الشجاعية "كوربة السبع" ضد جنود الإحتلال وضباطه يوم 6/10/1987، اشتركت فيها قوى مدرعة وطائرة هليوكبتر استخدمت القنابل المضيئة ونتج عن هذا الاشتباك مقتل ضابط مخابرات كبير يدعي "فيكتور اورجوان" وأصيب آخرون بينما تكاثر جنود الإحتلال على المناضلين الاربعة فاستشهدوا جميعا وهم، "فايز حمدي الغرابلي وسامي محمد الشيخ خليل ومحمد عبد الله الجمل واحمد عمر حلس"، وكان بعضهم ضمن مجموعة من ستة رجال فروا من سجن غزة قبل خمسة شهور وقد علق الجنرال "اسحق موردخاي" قائد المنطقة الجنوبية وقتها بأن هذه المجموعة من أخطر من ظهروا في المناطق المحتلة "حيث قاموا بعمليات جريئة وخطيرة وهي قتل الضابط "جليل اجروسي" في الشجاعية يوم 25/5/1987 ثم قتل الضابط "رون تال" قائد الشرطة العسكرية بغزة في وضح النهار يوم 2/8/1987 والذي كان يعذبهم في السجن. كما اطلقوا بعدها النار على سيارة إسرائيلية قتلوا من فيها يوم 16/8/1987. مما اثار سخطا كبيراً في القيادة الإسرائيلية من جراء هذه الضربات النوعية لكبار القادة الإسرائيليين في القطاع، فقاموا على اثرها بفرض منع التجول على حي الشجاعية بوجه عام وعلى منطقة المنطار بصفة خاصة واغلقوا القطاع برا وبحرا ومنعوا الصيادين من ممارسة عملهم. وبعدها قامت قوات الإحتلال بنسف منازل الشهداء الاربعة في حي الشجاعية، مما أثار سخط أبناء القطاع قاموا على اثرها بإعلان الاضراب العام، فأغلقت الحوانيت وعمت المظاهرات مدينة غزة لتمتد حتى خانيونس حيث قام الطلاب برشق أحد الباصات الإسرائيلية فجرحوا خمسة ركاب يوم 8/10/1987. وتجددت المظاهرات الصاخبة في دير البلح على أثر إطلاق الرصاص من قبل أحد المستخربين(*) "من مستخربة غوش قطيف" وبدم بارد على مجموعة من الطالبات كن في باحة مدرسة دير البلح الثانوية للبنات يقفن استعدادا لبدء يوم دراسي جديد فأردى احداهن قتيلة وهي الشهيدة "انتصار عبد الله العطار" (18 عاماً)، وعلى الفور انتقم لها أحد الشبان بقتل أحد اليهود في ميدان فلسطين بغزة يوم 6/12/1987م. مما زاد من ضغط اليهود ضربا وتنكيلا بأبناء القطاع تمشياً مع سياسة الارهاب الصهيوني واطلاق العنان للمستخربين كي يفعلوا ما يشاءون، مما دفع أحد اليهود أن يدهس بشاحنته سيارتين بيجو بهما عشرة عمال عند بيت حانون يوم الثلاثاء 8/12/1987 فقتل ثلاثة وجرح سبعة(**). وكان هذا ايذانا بانفجار الشعب وبداية انتفاضته المباركة التي استمرت سبع سنوات. مارس فيها الشعب الفلسطيني حربا ديمغرافية استدرج فيها قوات الإحتلال لكل شارع ودهليز في كل قرية ومدينة ومعسكر (حرب شوارع) أصبح الجندي يحمل معه حبال وسلالم، فلا غرابة في هذه الحالة أن يستحدث العدو أساليب منحطة يحاصر فيها هذا الشعب حيث قام بسد كل الشوارع والطرقات الفرعية "ببراميل اسمنتية" مما دفع أبناء الشعب للمرور من شارع واحد وبصورة اجبارية لكي يحاصر نشاطه الأمر الذي خلق واقعاً جغرافيا يمكن أن نُطلق عليه "جغرافية البراميل" الا أن هذه السياسة فشلت فشلا ذريعا أمام الاصرار الشعبي على المقاومة مما حدا بقوات الإحتلال خاصة العاملين منهم داخل المدن وقطعان المستخربين أن يتخذوا من الطرق الواقعة حول المدن ومن أهمها "طريق المنطار" أو "الخط الشرقي" سبيلا لهم للوصول لمستخربة نتساريم بصفة خاصة ولجنوب القطاع بوجه عام وبالتحديد عندما بلغت الإنتفاضة الشعبية اوج مدّها ومقاومتها في التسعينات الأولى، حيث اتجهت لنصب الكمائن والسيارات المفخخة ضدهم كما حدث يوم 1/7/1991 عندما قتل رجال المقاومة بعض من الجنود الاسرائيليين واصابوا آخرين، ثم فُجرت سيارة مفخخة على نفس الشارع يوم 12/9/1993 واصيب ضابطاً ومجندة، ثم طعن وقتل ضابط(***). على نفس الطريق يوم 17/11/1993 وبعدها بأيام وبالتحديد يوم 22/11/1993 قام مقاتل فلسطيني يقود شاحنة بمحاولة دهس قافلة من سيارات ما يسمى "بالادارة المدنية وجهاز المخابرات الصهيوني" فأصاب البعض، واستشهد المقاتل في نفس المكان الذي استشهدت فيه مجموعة من جنود مصر وفلسطين يوم الجمعة 2/11/1956.

وهكذا أصبح هذا الطريق الشرقي "الخط الشرقي" أو طريق المنطار يلعب دوراً بارزاً وكونه أشد الطرق خطورة وسخونة في حقبة التسعينات الأولى وحتى قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في ابريل عام 1994.

معبر المنطار والطريق العرضي 1994- سبتمبر 2000:

بقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في ابريل من عام 1994، تغيرت العديد من وظائف المواقع والمواضع الجيوستراتيجية داخل القطاع، واصبحنا بإزاء خريطة ذات الوان ودلالات متعددة رسمت وفقاً لاتفاقية أوسلو والتي نصت على:

إنسحاب القوات الصهيونية من قلب مدينة غزة الكثيف العمران والسكان وليس من حدود مدينة غزة البلدية، وبالتالي تموضعت على هوامش المدينة نفسها في "مستخربة نتساريم" جنوبا، والتي أصبحت لها وعلى طول "الخط الشرقي" المسمى معبر المنطار ومعبر نحال عوز طريقاً يستخدم لمرور المحروقات والثروة الحيوانية من وإلى إسرائيل المسمى منطقة معبر "المنطار" كبديل لاسم "مصنع كارني" الذي انشأته السلطة مع إسرائيل كمعبر لمرور البضائع على اختلافها، وللمستخربين من وإلى القطاع ومستخربة نتساريم والذي أطلق عليه مسمى "الطريق العرضي"، الذي تسير عليه قوات فلسطينية-إسرائيلية مشتركة وبالشروط التي سبق ذكرها وعليه أصبح هذا الطريق الوحيد التي تسلكه القوات الإسرائيلية وقطعان المستخربين للتوغل داخل القطاع بل أصبح بمثابة عنق الزجاجة التي لابد من ولوجها من قبل قوات الإحتلال. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أخذت إسرائيل تقضم من الأراضي الفلسطينية على طول امتداد الخط الأخضر والتي تعتبر من اخصب الأراضي الزراعية بالتذرع بالعديد من أنواع الحجج الأمنية ابتداء من ثمانينات القرن الماضي وازداد وفقاً لاتفاقية أوسلو، بل واصبحت هناك شروط لاستغلال هذه الأرض من قبل اهلها وذلك بعدم "السكن فيها" الا في حدود منزل بطابقين على أرض لا تقل مساحتها عن 25 دونماً. لكي تبقى هذه المساحة الواقعة بين خط الهدنة "الخط الأخضر" والطريق الشرقي المسفلت "الطريق العرضي" شبه خالية من السكان لأن الكثافة السكانية قنبلة موقوتة ديمغرافيا وعسكريا من وجهة نظرهم، وهذا ينسحب أيضاً على هوامش الطرق العرضية بمسافة محدودة على كلا الجانبين، مما يشكل عبئا ثقيلا ومزدوجا على السكان ديمغرافياً واقتصادياً حيث المعاناة من الكثافة الهائلة داخل المدن واستنزاف الأراضي الزراعية التي هي بمثابة العماد الرئيسي لاقتصاد القطاع، مما مكن قوات الإحتلال من ممارسة نشاطها بمحاذاة المعمور السكني لبلدية غزة من جهة الشرق والمتمثل في "الخط الشرقي" أو "الشارع العرضي". حيث أقامت عليه موقعاً عسكرياً إسرائيلياً عند "معبر المنطار" كما أقامت السلطة الفلسطينية نقطتان من الشرطة الفلسطينية.

معبر المنطار وانتفاضة الأقصى:

استمر الوضع هادئا بحذر منذ بداية انتفاضة الأقصى في منطقة معبر المنطار حتى اليوم الثالث عشر من بدئها وبالتحديد يوم 10/10/2000، حيث قام العديد من قطعان المستخربين بعملية اجرامية غير مبررة في "معبر المنطار" وبحماية جنود الإحتلال، وذلك بحرق عشرين شاحنة فلسطينية(84) مما لفت انتباه الشباب المنتفض، فاتجهوا نحو المعبر لتبدأ الاحتجاجات والمظاهرات حتى غدت منطقة "المعبر" ساحة حرب ارتكبت خلالها قوات الإحتلال مجزرة أسفرت مع انتهاء يوم 31/10/2000، عن استشهاد خمسة مواطنين واصابة 69 شابا وطفلاً وصفت معظم حالاتهم بالخطيرة، كما تم تدمير موقع للأمن الوطني ومصنعا للادوات البلاستيكية ومزرعة مساحتها خمسة دونمات مزروعة بالزيتون(85). وتوالت من بعدها عمليات التخريب الصهيونية وباسلوب مبرمج غايته تدمير البنى التحتية الاقتصادية لهذا الشعب معلنين ذلك بوضوح بشن حرب يوم 20/11/2000 بالطائرات والدبابات والصواريخ والزوارق البحرية على جميع مرافق القطاع المدنية والشرطية ومن ضمنها "تل المنطار"، حيث صوبوا إليه عدة صواريخ دمرت أجهزة الارسال التلفزيوني والاذاعة الفلسطينية، معلنين بذلك حرباً شرسة اتخذت من تدمير الزراعة والمنشآت الصناعية حُجة أمنية على جانبي الطرق، وتلك الطرق أطلق عليها "الطرق العرضية" منها طريق "المنطار" المؤدي إلى مستخربة "نيتساريم" حيث بلغ عدد الشهداء على هذا الطريق مع نهاية ديسمبر عام 2000 ميلادية 16 شهيدا و246 جريحاً. وقد شاهدت "روبنسون" بأم عينها الممارسات الإسرائيلية وانتهاكها لحقوق الإنسان(86) أثناء المواجهات على هذا الطريق "معبر المنطار" عندما أغلقته المجنزرات الإسرائيلية يوم 16/11/2000 وقامت بتجريف الأراضي الزراعية على جانبيه بطول 1500 متر وبعرض حوالي 600 متر، قدرت المساحة المجرفة بنحو 200 دونم مزروعة بأشجار مثمرة(87) ولم تكتف بذلك، فقامت بقصف الآمنين في منازلهم القاطنين على جانبي الطريق بالرشاشات والمدافع الثقيلة، ودمرت بعض المنازل ومن ضمنها مصنع لانتاج الاعمدة الكهربائية، وعلى أثره جرى اشتباك مسلح مع دوريات العدو على هذا الطريق(88)، وقامت على اثره قوات الإحتلال بحفر خندقاً عميقاً بين خط الهدنة ومفرق الشهداء بطول يزيد على ثلاثة كيلو مترات من كلا الجانبين تحفه سواتر ترابية بهدف منع الشباب المنتفض من القاء الحجارة عليهم وعلى المستخربين الذين يتحركون ما بين مستخربة نيتساريم وخط الهدنة. وبالرغم من هذا لم يمنع الشباب من مقاومتهم واللحاق بهم مما دفع "باراك " لإصدار أوامره بتعزيز هذا الطريق- وعلى طول امتداد خط الهدنة من شمال القطاع حتى جنوبه- بالدبابات والمجنزرات(89) التي أخذت تطلق قنابلها على مواقع الامن الوطني بشراسة.

بانتهاء عام 2000 بلغت مساحة الأراضي التي جرفتها قوات الإحتلال على امتداد جانبي "طريق المنطار" نحو 746.5 دونماً مزروعة بجميع أنواع الفواكه والحمضيات والخضار(90).

وهكذا بدأ عام 2001 بحرب شعواء على هذا الطريق وما يحفه من بشر وشجر وحجر، حرب بيئية ضروس يغلفها الحقد والعنصرية القائمة على اجتثاث جذور الآخر. حتى إذا ما انتصف هذا العام في 1/6 كان مجمل التدمير على جانبي طريق "المنطار" كالتالي:

بالنسبة لمعبر المنطار الذي يمثل نقطة عبور للمواد الغذائية والتي يسيطر عليها الإحتلال، فقد منعوا دخول هذه المواد التموينية وكذا الزراعية، حيث يتراوح عدد السيارات التي تحمل هذه المواد ومواد البناء ما بين 140-160 سيارة من غزة للضفة، وعدد السيارات الإسرائيلية التي تنقل من إسرائيل إلى غزة ما بين 200-215 سيارة، عملية خنق لا انسانية.

وعلى مستوى الهدم والتدمير للمرافق الاقتصادية على جانبي الطريق، قام الصهاينة بهدم وتدمير منجرة للاخشاب يعمل بها مائة عامل(91)، وتجريف مصنع لانتاج الغاز والأكسجين خاص بالمستشفيات. وهدم مصنع للاسمنت الجاهز، بالاضافة لهدم محطة بنزين واحراقها(92)، وتدمير وهدم مصنع للحديد والصلب، كما دمروا مصنعين للباطون الجاهز تقدر خسائرها بنحو 1.2 مليون دولار، ويعمل بهما 35 عاملا. ويبعدان نحو خمسمائة متر عن الطريق، كما قاموا بتدمير بئري مياه ومولد كهربائي(93) .

أما على صعيد تجريف الأراضي الزراعية بالاضافة لما سبق ذكره فقد قام جنود الإحتلال تحرسهم الدبابات والمجنزرات وطائرات الاباتشي بتجريف الأراضي داخل منطقة "أ" متوغلين مئات الامتار حتى أشرفوا على الوصول إلى طريق صلاح الدين الذي يقع في قلب مدينة غزة(94)، فأبادوا المزروعات الواقعة حول محور معبر المنطار، بحيث بلغت مساحة هذه الأراضي ابتداء من شهر يناير وحتى 15/3/2001 ما مساحته 252 دونماً مزروعة بالحمضيات واللوزيات والخضار، فإذا ما أضفنا إليها 746.5 دونماً تم تجريفه حتى بداية عام 2001 ميلادية كما اسلفنا، نجد اننا بازاء ما مجموعة 999.5 دونما، الأمر الذي يعتبر كارثة بيئية واقتصادية واجتماعية لا يرتكبها غير ارهابيين بكل ما تحمل الكلمة من معان(*). ولم يتركوا الأمر عند هذا الحد بل قاموا بقصف منازل الآمنين بعد أن قتلوا كل مظاهر الحياة النباتية من حولهم فدمروا ستة منازل يقطنها خمسون نسمة(95)، واخذوا يطلقون النيران على كل كائن حي يلوح امامهم للحيلولة دون وصول أي مزارع لأراضيه المجرفة، قتلوا خلالها وحتى 31/5/2001 ستة شهداء وأصابوا 92 شخصا من الأطفال والشباب والشيوخ(96).

الخرائط

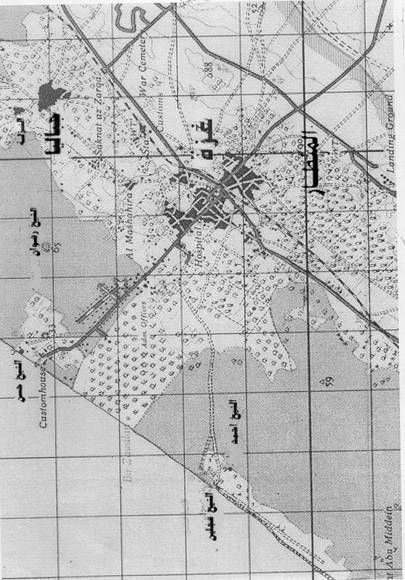

خريطة رقم (1)

موقع تل المنطار

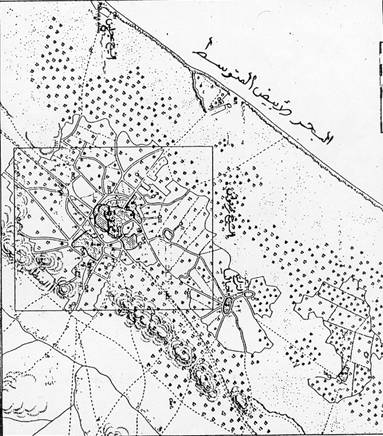

خريطة رقم (2)

سلسلة التلال شرق غزة

خريطة رقم (3)

المراجع

(*) انتشرت ظاهرة "المُغر" في معظم التلال الواقعة إلى الشرق من مدينة غزة نتيجة أخذ الحجارة منها واستخدامها من قِبل أبناء غزة كملاجئ عند الحروب وقد تم ردمها الآن ومنها ما تم هجره.

(*) مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 لمدن غزة قامت البلدية والادارة بتبليط هذه الشوارع والازقة مما أضفى عليها رونقا جميلاً.

(**) لقد قام أصحاب هذه الأرض "بركة قمر"، بردمها وتحويل أراضيها إلى محلات ودكاكين تجارية لوقوعها على طريق "صلاح الدين" المؤدي إلى الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية قبل عام 1948 وازدياد حركة المواصلات عليها في السبعينات من القرن الماضي.

(*) مدينة دير الروم (أي مدينة دير البلح حالياً) قام الشعب بادغامها إلى "الداروم" وأحياناً يلفظونها "الدارون" وكان لمدينة غزة باب يواجه هذه المدينة من الجهة الجنوبية يطلق عليه "باب دير الروم" وقد أطلق عليه عامة الشعب للاختصار "الداروم" وقد استغل بعض التوراتيون هذا اللفظ لكي ينسبونه للعبرية بمعنى "الجنوب" ولكي يؤسسوا فيما بعد مستخربة يطلقون عليها "الداروم".

(**) نسبة للقائد شجاع الدين الكردي الذي استشهد في احدى المعارك عام 1249م.

(*) قيل بأن ضوءاً ساطعاً أخذ ينبعث من فوق جثته لعدة أيام. وقيل بأن رأسه كان مقطوعاً وأن الناس أخذت تتساءل "من طار"؟ … الخ.

(*) خميس السيد-وخميس الجعبري- التايه- أبو الكاس وأخيراً خميس المنطار والأربعة الأولى هي محلية غزية فقط في حين الأخير موسماً جامعاً يأتيه أبناء فلسطين من معظم مدنهم وقراهم.

(*) وتبلغ مساحة مقبرة غزة 8.5 فدان تبرّع بها أبناء فلسطين.

(**) المقابر هي في غزة – بئر السبع- الرملة – حيفا- بالاضافة لمقبرة دير البلح.

(*) تقع مستخربة "نيرون اسحق" على أرض عائلة شحيبر الغزية بعد اغتصابها.

(**) دفنوا جميعا في "مقبرة الشهداء" عند سفح غزة الشرقي ومما يؤسف له أنها أصبحت الآن شبه زائلة عندما استقطع نصفها الجنوبي ليصبح مستوصف والجزء الباقي شبه مهمل ولم يبق منه سوى بعض شواهد القبور ونتمنى أن يعاد الاهتمام بها بما يتوافق مع جلال قدرها.

(***) كيبوتس يقع جنوب شرق المنطار بنحو 8 كيلومترات ويحمل اسم اليهودي "بئيري بار كتسنلوف" وقد اقيم عام 1946.

(*) موقع الكيلو 95 موقع متقدم على بعد أمتار من خط الهدنة يقع للشرق من مقبرة الشهداء الحالية.

(*) مما يؤسف له بأن احتلال المدينة من قبل الصهاينة حال دون التعرف على العديد من الشهداء دون تشخيص العديد منهم.

(*) عندما تم إنشاء هذا الخزان وجرى تجربته لاول مرة فوجئ الجميع بتسرب المياه منه بكمية غزيرة جداً كادت أن تغرق العديد من السكان في حي التركمان!!

(*) القبة: تلة مرتفعة للجنوب من تل المنطار وتشرف مباشرة على مطار غزة سابقاً.

(*) هذا المخرب يعمل مدرسا: في احدى المدارس بمدينة بئر السبع وقد حكم عليه لمدة ثلاثة أيام مع ايقاف التنفيذ!

(**) ابراهيم سكيك-غزة عبر التاريخ- الجزء السادس عشر-غزة- بدون ص26-68

(***) يدعى حاييم تصوراني.

(*) هذه الأراضي تابعة لعائلات من الشجاعية والزيتون وهم "قدورة-دلول- السموني- عياد- خويطر- العرقان- الحرازين- الدحدوح-المناصرة-سلمي-ملكة…..الخ".

(1) انظر خريطة رقم (1)

(2) انظر خريطة رقم (2)

(3) انظر الخريطة رقم (3)

(4) سليم المبيض- جيولوجية قطاع غزة- جريدة أخبار فلسطين عدد يوم 1963م.

(5) سليم المبيض- البنايات الاثرية الاسلامية في غزة وقطاعها- الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1995.

(6) مصطفى مراد الدباغ/ بلادنا فلسطين-الجزء الأول –القسم الثاني- بيروت 1966 ص 235.

(7) أدليا جلبي- سياحتنا مي سي- ترجمة اسطفان اسطفان –المتحف الفلسطيني القدس- ص 77.

(8) الكتاب المقدس – دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. انظر كذلك/عمر الصالح البرغوثي- تاريخ فلسطين- مكتبة فلسطين العلمية- القدس-1923 ص14.

(9) كمال الصليبي- التوراة خرجت من الجزيرة العربية.

(10) I.E.J- An Analysis of Jacotines Map of Palestine- 1966 – PP 172-173

(11) Condor and Kitchener, Survey of Western Palestine, Vol 3- Jerusalem 1970- P 250

(12) سليم المبيض- البنايات الأثرية الاسلامية في غزة وقطاعها –الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة-1995 – ص185

(13) ابراهيم سكيك-غزة عبر التاريخ العثماني-الجزء الثالث- غزة 1980 ص 115-116.

(14) L.A. Mayer, The History of the city of Gaza, New Yourk 1960

(15) يوسابيوس – تاريخ الكنيسة – ترجمة . وكذلك انظر سليم المبيض- النصرانية وآثارها في غزة وما حولها- غزة – 1999.

(16) Condor and Kitcher, S.W.P. Ibid, P237

(17) L.A. Mayer, the History of the City of Gaza Ibid. P

(18) حياة القديس بيرفيريوس اسقف غزة- المرجع السابق ص27 -وانظر أيضاً الشيخ عثمان الطباع – اتحاف الأعزة في تاريخ غزة – مخطوط – غزة 1943- ص39 .

(19) I.L. picard, geological Map of Palestine 1:5000 July 1964 وانظر أيضاً سليم المبيض-غزة وقطاعها- الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة 1987 ص 29-30.

(20) عمر الصالح البرغوثي وخليل طوطح-تاريخ فلسطين- مكتبة فلسطين العلمية- القدس 1923 ص14.

(21) القاضي مجير الدين الحنبلي- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل-الجزء الثاني-عمان 1973 ص242.

(22) الشيخ عبد الغني الشهير بابن النابلسي-الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز سنة 1101هـ – مخطوط.

(23) الشيخ ابي الفوز محمد بن البغدادي "السويدي" سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب- بيروت-بدون-ص50-55.

(24) المقدسي- الذيل على الروضتين وتراجم رجال القرنين السادس والسابع-دار الجيل-بيروت-1974 ص4.

(25) عمر الصالح البرغوثي – تاريخ فلسطين-المرجع السابق ص 200.

(26) السلوك لمعرفة الملوك-المجلد الأول- القاهرة- 1957 ص 316-317. وللمزيد انظر سليم للمبيض- غزة وقطاعها- المرجع السابق ص 200.

(27) السلوك لمعرفة الملوك- المجلد الأول-القاهرة 1957 ص 316-317.

(28) محمد ابشرلي وزميله- اوقاف واملاك المسلمين في فلسطين – استانبول – 1982 ص 14.

(29) سليم المبيض- البنايات الاثرية الاسلامية في غزة وقطاعها- الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة-1995

ص 195(30) الشيخ عثمان الطباع اتحاف الأعزة في تاريخ غزة – المرجع السابق ص 185.

(31) شاهد كاتب هذه السطور هذا الشاهد وقام بقراءته وتصويره وللمزيد عن الرنوك انظر لنفس الكتاب- غزة وقطاعها- المرجع السابق ص 285.

(32) Reportoire chronolojique de Epigraphic Arabe, Vol 17 le Caire, 1944, P 59

(33) الشيخ عثمان الطباع – اتحاف الأعزة بتاريخ غزة – المرجع السابق ص 186.

(34) شمس الدين محمود السخاوي- الضوء اللامع لاهل القرن التاسع-المجلد الاول – القاهرة 1353 هـ-ص 130.

(35) ابن اياس- بدائع الزهور في وقائع الدهور- الجزء الثالث- دار احياء الكتب العربية-القاهرة-1963 ص 255.

(36) محمد سليمان الطيب- موسوعة القبائل العربية – المجلد الأول- الجزء الأول –ط2- دار الفكر العربي- القاهرة- 1997 ص 150-155.

(37) نعوم شقير – تاريخ سيناء وجغرافيتها- القاهرة 1916 ص 118.

(38) محمد سليمان الطيب- موسوعة القبائل العربية- المجلد الأول- الجزء الاول – المرجع السابق ص160.

(39) محمد سليمان الطيب – المرجع السابق ص 161.

(40) الشيخ عثمان الطباع – اتحاف الاعزة في تاريخ غزة – مخطوط- المرجع السابق 186 وانظر ايضا نفس المرجع السابق 205-206.

(41) ابراهيم سكيك-غزة عبر التاريخ العثماني-ج3- غزة- 1980 ص 102.

(42) I.E.J An Analysis of Jacotin's Map of Palestine, PP 172 –173

(43) Condor and Kitchner, S.W.P. Vol 3, Jerusalem 1970

(44) المقتطف – الجزء الرابع- المجلد 96 عدد سبتمبر 1926 ص 264. وانظر سليم المبيض-غزة وقطاعها – المرجع السابق ص 372.

(45) ابراهيم غالي- سيناء المصرية عبر التاريخ- الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة 1979 ص 227-229 وللمزيد انظر سليم المبيض- غزة وقطاعها- المرجع السابق ص 374-376.

(46) د. حامد سلطان – مشكلة خليج العقبة- معهد البحوث والدراسات العربية- القاهرة-1967 ص12. وللاستزادة انظر عباس مصطفى عمار- المدخل الشرقي لمصر- القاهرة 1946 ص 197-200.

(47) الشيخ عثمان الطباع- اتحاف الأعزة في تاريخ غزة – المرجع السابق ص 99.

(48) الموسوعة التاريخية المصورة- الحرب العالمية الأولى- المرجع السابق ص 390.

(49) سليم المبيض – البنايات الأثرية الاسلامية في غزة وقطاعها- الهيئة المصرية العامة للكتاب –القاهرة 1995 ص 201

(50) الموسوعة التاريخية المصورة – الحرب العالمية الأولى- المرجع السابق ص 390.

(51) الموسوعة التاريخية المصورة – المرجع السابق ص 391.

(52) الشيخ عثمان الطباع – السفينة الرابعة – محفوظ- 1357 هـ ص 21.

(53) Ark Futterer, Palestine speaks, Los Anglos California- 1931- P 278

(54) اللواء ابراهيم شكيب-حرب فلسطين 1948 رؤية مصرية-الزهراء للاعلام الغربي-القيادة-1986

ص 117-118.(55) نفس المرجع السابق ص 118.

(56) منشورات مركز الدراسات العبرية بالجامعة الأردنية-كل مكان واثر في فلسطين- ترجمه عيد حجاج الجزء الأول- عمان 1990 ص65-66.

(57) اللواء ابراهيم شكيب-حرب فلسطين 1948 رؤية مصرية-المرجع السابق ص 217.

(58) الوقائع الفلسطينية-العدد الثاني-الصادر يوم 31/3/1950- غزة- فلسطين

(59) الوقائع الفلسطينية-العدد الثالث-الصادر يوم 30/6/1950-غزة-فلسطين.

(60) اعتداءات إسرائيل قبل هجوم 29/أكتوبر 1956-المرجع السابق ص37.

(61) جريدة غزة- العدد الثاني عشر الصادر يوم 28/9/1951 ص3.

(62) جريدة غزة- المرجع السابق ص1.

(63) جريدة غزة-العدد 34 الصادر يوم 14/4/1952 ص2.

(64) جريدة غزة-العدد السابق ص2.

(65) مجلة نداء العودة- العدد الأول- الصادر بالقاهرة يوم 12/9/1952 ص1-2.

(66) جريدة غزة-العدد 51 السنة الثانية- الصادر يوم 16/9/1952 ص 2.

(67) اعتداءات إسرائيل قبل هجوم 29/أكتوبر 1956-المرجع السابق ص81.

(68) المرجع السابق س 99-101.

(69) مذكرات اريل شارون-ترجمة انطون عبيد- مكتبة بيسان- بيروت- 1992 ص135.

(70) جورج فوشيه-جمال عبد الناصر في طريق الثورة-ترجمة نجدة طاهر وسعيد العر-بيروت 1960-

ص 35-36. وانظر أيضاً إلى جريدة غزة-عدد 216 الصادر يوم 8/4/1955 ص 1-2.(71) قرارات الأمم المتحدة بشان فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي-المجلد الأول –1947-1974 مؤسسة الدراسات الفلسطينية-ط3- بيروت 1993 ص 188.

(72) جريدة غزة-العدد 201-الصادر يوم الاحد 22/9/1954 ص3.

(73) جريدة غزة-العدد 187 يوم 4/4/1954 ص1.

(74) اعتداءات إسرائيل قبل هجوم 29/أكتوبر/1956-المرجع السابق ص109.

(75) المرجع السابق ص117.

(76) قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي- المرجع السابق ص189. وكذلك انظر جريدة "البلاد" السعودية-العدد 1952 السنة التاسعة عشر الصادرة يوم 22/9/1955 ص1.

(77) اعتداءات إسرائيل قبل هجوم 29/أكتوبر/ 1956-المرجع السابق ص162-163.

(78) ابراهيم خليل سكيك-ذكريات ماضية 1956 واحوال حاضرة- الجزء الثالث عشر-غزة-1984 ص66-67.

(79) المرجع السابق.

(80) مجلة شؤون فلسطينية- تقرير عن معركة غزة حزيران 1967-العدد 22 الصادر في حزيران 1973

ص 82-83. وكذلك نفس العدد معارك رفح-غزة في حرب 1967-ص43 وما بعدها.(81) Dayan. David, Strike First, New York, Pitman, 1967 P73-74 .

(82) I bid, P. 77-80

(83) عيسى عبد الحميد- ست سنوات من سياسة الجسور المفتوحة- م.ت.ف- مركز الأبحاث-بيروت 1973- ص117-118.

(84) جريدة الأيام -عدد يوم11/10/2000

(85) جريدة الأيام أعداد 11/10/2000، 29/10/2000، 31/10/2000.

(86) جريدة الأيام عدد 12/11/2000.

(87) جريدة الأيام عدد يوم 17/11/2000.

(88) الحياة الجديدة عدد يوم 20/11/2000.

(89) القدس عدد يوم 28/12/2000.

(90) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان-ويقتلون الأشجار أيضاً-التقرير الثالث حول جرائم التجريف والهدم التي نفذتها قوات الإحتلال-التقرير من 22/11-18/12/2000- والتقرير الرابع من 19/12/-15/1/2001.

(91) تعود لعائلة كردية.

(92) لعائلة أبو جبة. انظر جريدة الأيام 7/2/2001.

(93) لعائلة الصفدي. انظر جريدة الحياة الجديدة اليومية 13/2/2001. وكذلك جريدة القدس لنفس اليوم.

(94) جريدة الأيام عدد 5/2/2001. انظر أيضاً الحياة الجديدة يومي 11و12/2/2001.

(95) جريدة الأيام 7/2/2001.

(96) جريدة الحياة الجديدة عدد يوم 31/5/2001.