|

بوابة صلاح الدين- بوابة رفح |

سليم المبيض

رمز ثالث، بل لامِع من رموز إنتفاضة الأقصى المباركة، تلألأت بوظيفة متميزة فرضتها هنا الحتمية الجغرافية والجغرافيا المناخية على وجه التحديد، كأقوى عناصر الختم في وسم الوظائف فجعلتها -رفح- حلقة الوصل بين رمال الصحراء وطين البحر المتوسط، أي منطقة إنتقال هيّن، لا إنفصال بيّن، بمعنى آخر منطقة تمهيدية واصلة. ومن ثم هيأت الجغرافيا الطبيعية للجغرافيا السياسية والجيوبولوتيكا أن تهيمن على مناحي حياة "رفح" وتجعلها تلعب دور "البوابة الإستراتيجية الحدودية الفاصلة للنتائج الحربية والعسكرية، والواصلة كواحة تجارياً وحضارياً، فهي الثغر والواحة والبوابة ورأس الجسر بين قارتين.

رفح مدينة التخوم:

هكذا أتقن أجدادنا العرب الكنعانيون في إختيار موقعها الحدّي، وموضعها الأكروبوليسي "التلّي" قبل أكثر من خمسة آلاف سنة تقريبا، كي تقف فوق "خط التقسيم Divide line" ليس فقط بين إقليمين جغرافيين طبيعيين، بل بين حضارتين عريقتين، هما حضارة وادي النيل في الجنوب، والحضارة العربية الكنعانية-الفينيقية في الشمال، ومن خلفها حضارة وادي الرافدين. فأضحت بالتالي "رفح" ومنذ نشأتها "منطقة صدام" وخط دفاع متقدم لهذه القوى والإمبراطوريات.

وتاريخياً بدأ إسم "رفح" في الظهور ضمن النقوش الهيروغليفية على جدران معبد الكرنك في القرن السادس عشر قبل الميلاد، وذلك ضمن القوائم الفرعونية بإسم "رفيحو" كنقطة حراسة رئيسه على طريق "حورس" الساحلي الذي يبدأ من مدينة أو قلعة ثارو(*) "القنطرة الشرق" عبر سينا إلى "رفح"(1)، ومنها لبقية المدن الفينيقية كأهم طريق عسكري وتجاري في عالم ذلك العصر "أقامه الفراعنة إثر طردهم للهكسوس عام 1570 ق.م. وقد إزداد النشاط الفرعوني فوق هذا الطريق بصفة خاصة في عهد الأسرة الثانية عشر بعد الغزوة الهكسوسية لمصر، التي إتخذت منها العسكرية الفرعونية درساً يقضي بإحتلال الأجزاء الجنوبية من أرض كنعان "فلسطين"(2) كخط دفاع أمامي حيوي عن مدنهم وأنفسهم ولتحقيق مبدأ "الدفاع في العمق" Defense in depth. متخذين بالتالي من رفح قلعة حصينة وموقِعاً أمامياً للدفاع عن غزة عاصمة الفراعنة في أرض كنعان خاصة أيام تحتمس الثالث الذي تعددت حملاته على أرض كنعان والحِيثيين وبلاد الرافدين "1468-1436 ق.م"(3). واستولى على رفح كما ورد إسمها من بين مائة مدينة عربية كنعانية إستولى عليها.

وفي أوقات السلم كانت "رفح" تلعب دور المدينة التجارية القارية فتنعم بالهدوء والإستقرار الذي يجلب لها النمو والإزدهار، كما عبر عن ذلك أحد الرحالة في العصر الفرعوني في الحقبة الواقعة ما بين 1350-1205 عندما وصفها قائلاً "ذات مراعي جميلة وجنائن خضراء"(4)، لتعود وبفعل موقعها بين أعتى الإمبراطوريات كميدان للصراع، وساحة للقتال عند الحد الفاصل الإلزامي لأي قوة قادمة من الجنوب أو الشمال، للتوقف عندها بعد عناء السير في صحراء سيناء مدة سبعة أيام كحد أدنى للقادم منها. وكذا للوقوف عندها والتريث للتمهيد والاستعداد والتموين للقوة العسكرية التي تريد إختراق سيناء لغزو مصر أو حتى التجارة معها. وهذا ما تكرر حدوثه في القرن العاشر قبل الميلاد عندما تقدمت جيوش القائد الفرعوني شيشنق عام 934 ق.م، لتستولي على رفح "Raphiku" كقلعة حصينة على تلة عالية بلغت مساحتها 200 م2. وقد فسّر البعض قوتها هذه لوجود مدن فرعونية حديثة النشأة بجوارها كظهير وسند لها وهي مدينة "لابان" Laban "الشيخ زويد الآن".

وهكذا بقيت رفح كمنطقة إرتطام Buffer Zone حال ظهور قوة عالمية جديدة تغزو المنطقة ضد مصر الفرعونية، فها هي جيوش الأشوريين تتقدم نحو مصر بقيادة تجلات بلاسر ليلتحم الجيشان في "رفح" عام 712-713 ق.م، ينتصر فيها الأشوريون ويأسرون فيها ملك مدينة غزة "حانون" المتحالف مع القوات المصرية أثناء فراره معهم(5).

رفح ميدان حرب الفيلة في العصر اليوناني:

إجتاح الإسكندر الأكبر فلسطين قادماً من الساحل اللبناني فأوقفته مدينة غزة على أسوارها شهرين لمنعتها وقوة دفاعاتها، حيث أتم السيطرة عليها عام 332 ق.م، وإتجه جنوبا ليحتل قلعة رفح في نفس العام، مدركاً البعد الإستراتيجي لهذه المنطقة، حيث قال "لابد لنجاح الحملة" على مصر من إمتلاك فينيقية(6).

لقد تميز الإستعمار الأغريقي بظاهرة الزراعة والتجارة حتى قيل عنه "إستعمار زيتوني"(7)، مما أكسبه بالتالي طابعاً سكنياً أو إستيطانياً مدعماً بثقافة هلينية ذات توجيه أوروبي فأسسوا ميناء "أنشيدون" على ساحل غزة، وبدا الإزدهار على القرى المحيطة والمجاورة لها ومنها "رفح"، التي كثيراً ما يُعثر فيها على آثار يونانية ممثلة في الأساسات والقواعد الرخامية والنقود اليونانية، وبخاصة فوق حصنها المتمثل في "تل رفح". وبموت الإسكندر الاكبر فجأة بمدينة بابل عام 332 ق.م، إحتدم الخلاف بين قادته لدرجة الإقتتال فيما بينهم براً وبحراً، فانشطرت مملكته إلى ثلاثة أقسام في أوروبا وآسيا وأفريقيا. هذا التقسيم الجغرافي السياسي أعاد لموقع فلسطين عامة ولمدينة رفح بصفة خاصة قدرها كمنطقة إرتطام ورأس جسر حدّي بين مصر التي أستأثر بها بطليموس الأول، فأصبحت دولة البطالمة، في حين إستولى القائد سلوقي على فلسطين وسوريا لتصبح دولة السلوقيين(8)، ثم إشتد الصراع العسكري فيما بين الدولتين، حيث وقعت في 22/5/217 ق.م معركة حاسمة بين جيوش القائد بطليموس الرابع المؤلفة من خمسين ألف مقاتل راجل وخمسة آلاف فارس معززة بثلاثة وسبعين فيلاً أفريقياً، مقابل القائد أنطوخيوس السلوقي، الذي قاد جيشا مؤلفاً من إثنين وستين ألف راجل وستة آلاف فارس ومائة وإثنين من الفيلة الهندية، بينهم عشرة آلاف مقاتل عربي. والتقى الجيشان على أرض رفح حيث إنهزمت الفيلة الهندية أمام الأفريقية، وانهار بالتالي الجيش السلوقي، وسيطر البطالمة على بلاد الشام لمدة سبعة عشر عاماً إستطاع بعدها السلوقيون إستعادة أراضيهم بعد أن وثّقوا هذه المعركة على نقودهم وعليها صورة الفيلة(9). لتأخذ مدينة رفح نصيبها من الأمن والإستقرار بعد ذلك حتى نهاية هذا العصر، عندما قام بتدميرها عام 96 ق.م، الإسكندر جاينوس ليقطع الطريق التجاري الهام لدولة الأنباط العربية معها(10)، وليعيد بنائها من جديد القائد جباينوس عند نهاية القرن الأول قبل الميلاد.

رفح مدينة دولةCity state في العصر الروماني:

لعبت "رفح" دوماً دور "الموقع العسكري" الحدي المتقدم، عندما تتناطح الإمبراطوريات، وكانت تأخذ مكانة "الواحة" للإستراحة عند السلم، وبخاصة حين تطبق القوة المهيمنة سيطرتها على مصر وفلسطين . كما هو الحال عند سيطرة الإمبراطورية الرومانية على شرق البحر المتوسط وغربه، فها هو القائد الشهير "تيتوس" يستريح في "رفح" سنة 70 ميلادية(11)، وهو في طريقه للقدس، وبعدها أخذت رفح تنمو وتتطور وتزدهر حتى أضحت "مدينة دولة" City state تُضرب النقود بإسمها (أصبح لها دار سك للنقود مع مجيء القرن الثاني)، كما بدا ذلك أيام الإمبراطور سيفيروس الجبانوس Severus Elgabannus والإمبراطور أورلياس Aurlias، مؤرخة بأحرف تعني السنة 177-178م كدليل قاطع على مكانتها كمدينة لها شأنها الإقتصادي المزدهر(12). وعليه تبلور موقعها "الحدي" أيضاً بين إقليمين متباينين جغرافيا "كنقطة تفتيش" على طريق رفح-ثارو }القنطرة شرق{ كما دل على ذلك العثور على حجر نقشت عليه كتابات يونانية، مؤلفة من عشرة أسطر فيها إسم الإسكندر سيفيريوس " Severus Alexander" يعود لعام 233م. كما يشير "الحجر" كحد بين فلسطين ومصر كما ورد في السطرين التاسع والعاشر بصورة تطابق ما جاء على لسان المؤرخ الفلسطيني "يوسابيوس" "260-240م" إبن مدينة قيسارية(13). وقد تجلى إزدهار "رفح" في العصر اليوناني والروماني بتعدد القرى المحيطة بها، أمثال خرب "مصبّح" وخربة "العدس" وأم "العمد" وأم "الكلاب" التي تفيض آثارها بالأساسات والأحواض الفخارية والنقود الرومانية والأعمدة الرخامية …وغيرها من الآثار التي تفصح عن هذا التطور.

رفح تنال مرتبة الأسقفية في العصر البيزنطي:

إستمر إزدهار مدينة رفح كمحطة على الطريق الذي أصبح يُطلق عليه "طريق البحر" Uia Maris لأن عملية الإنتقال للعصر البيزنطي تمت بشكل سلمي، تم بعد وفاة الإمبراطور ثيودوسيوس الأول سنة 395م عندما إقتسم أبناؤه من بعده الإمبراطورية، حيث تولى إبنه "أونوريوس" القسم الغربي متخذاً من "روما" عاصمة له، في حين تم تنصيب إبنه الآخر "أركاديوس" في العاصمة "بيزنطة" }القسطنطينية{ ملكاً على الإمبراطورية الشرقية أو البيزنطية، وبالتالي أصبحت فلسطين جزءاً منها بحكم الموقع الجغرافي.

ولإحكام السيطرة الإدارية والسياسية قام أركاديوس في عام 400 ميلادية بتقسيم إمبراطوريته إلى أقسام إدارية، قُسِّمت فلسطين على أثرها إلى ثلاثة أقسام هي: فلسطين الأولى، وفلسطين الثانية، وفلسطين الثالثة.

أما فلسطين الأولى فكانت تضم جميع مدن الساحل الفلسطيني حتى مدينة رفح، بالإضافة إلى نابلس والقدس والخليل وعاصمتها جميعاً مدينة "قيسارية"، التي لعبت أيضاً دور العاصمة الدينية المسيحية كمركز "ميتروبولينناتي"، تمنح من خلالها جميع الرتب والدرجات الكهنوتية لرجال الدين في فلسطين(14)، ومن ضمنها غزة التي تم تعيين الأسقف بيرفيريوس سنة 395م أسقفاً لها، في حين إنتشرت الديانة المسيحية جنوباً بعد ذلك حتى "رفح" التي إرتقت إلى مرتبة الأسقفية، حيث كانت كنيستها تتلقى التعليمات والأوامر من قيسارية كما دلت العديد من الآثار في منطقة "تل زعرب" والخرب المحيطة بها المتمثلة في أعمدة رخامية والنقود البيزنطية التي تعود للقرن الرابع والخامس الميلاديين(15) الموجودة بكميات كثيرة دلالة على موقعها ومكانتها "كنقطة تفتيش" أو "سوق حدّي" قاري إنتقالي.

عُمدان رفح والفتح الإسلامي:

كان التواجد العربي مستمراً في فلسطين عامةً والمناطق الجنوبية منها خاصة، وعلى رأسها "رفح" بوابة فلسطين الجنوبية، التي إنتشرت فيها وحولها القبائل العربية الوافدة من الجزيرة العربية، التي كانت ترفد بموجاتها البشرية وقبائلها، ومنها قبائل قضاعة الحميرية، وقبيلة "بلي" في القرن الأول الميلادي، تبعتها قبائل "جذام" ومن بقاياها قبيلة الحويطات، ولخم" وآل ربيعة، وثعلبة، وبني صخر، الذين تحلقوا جميعاً حول "رفح"(16). وكان بعضهم يخدمون كحراس لطرق المواصلات لدرايتهم بدروبها، وبخاصة المناطق الصحراوية وعندما ساءت العلاقة بين السلطة وهؤلاء العرب من قبائل لخم وجذام على وجه الخصوص، إنتفضوا ضد البيزنطيين فكانوا عوناً للجيش العربي الإسلامي عند زحفه على فلسطين بقيادة عمرو بن العاص، الذي عبر منطقة النقب متقدماً نحو قرى جنوب غزة، وحرروا بعدها مدينة غزة عام 634م، بذلك أتموا القضاء على القوى البيزنطية في جميع المدن الفلسطينية(17).

بعد ذلك بدأوا بالزحف جنوباً لتحرير أرض مصر فوصلت جيوشهم "رفح" عام 639 حتى وصلوا مدينة العريش بقيادة عمرو بن العاص، حيث جاءته رسالة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جاء فيها:

} …أما بعد فإن أدركك كتابي هذا وأنت لم تدخل مصر فأرجع عنها، وأما إذا أدركك وقد دخلتها أو شيئاً من أرضها فأمض وأعلم أني ممدّك، فالتفت عمرو إلى من حوله، وقال: أين نحن يا قوم؟ فقالوا في العريش فقال: وهي من أرض مصر أم الشام؟ فأجابوا: إنها من مصر وقد مررنا بعمدان رفح أمس المساء، فقال: هلموا بنا إذاً قياماً بأمر الله وأمير المؤمنين{(18). ما يعنينا في هذه الرسالة إجابة الجند لقائدهم "قد مررنا بعمدان رفح" كدليل واضح بأن "عمدان رفح" هذه تمثل الحد الجغرافي السياسي الفارق بين مصر وبلاد الشام قاطبة وفلسطين على وجه التحديد، التي بقيت شاخصة في مكانها حتى اليوم، وقد جلبت العديد من المشاكل السياسية والعسكرية لدرجة القتال من أجل موضعها كما سنرى فيما بعد. وهنا تثور عدت تساؤلات عن ماهية تلك العمدان؟ وما الهدف الرئيس من إنتصابها عند رفح؟!. هي ثلاثة عمدان من الجرانيت، أحدها أسود اللون، والآخر سماقي وطول كل منهما سبعة أقدام ومحيطه نحو ثلاثة أقدام والإثنان منتصبان، أما الثالث فملقي على الأرض وأقل طولا منهما(19). وجميعها بلا شك تم نقلها لهذا المكان إما من قلعة رفح ومدينتها القديمة فوق "تل رفح" والتي تبعد عنهم بعشرات الأمتار للجنوب الشرقي، أو من داخل الأراضي المصرية، وبخاصة لو اعتمدنا مقولة "وليم وتمن" عام 1801م عندما وصفهما قائلاً بأنهما "عمودان من الجرانيت المصري" مبيناً الهدف من إقامتهما بقوله "لتعيين الحدود بين القارتين" أي قارتي أفريقيا وآسيا(20). وعليه ليس بمستغرب أن يكونا عمودين من أيام الفراعنة الذين إعتادوا أن يضعوا هذه الأعمدة على مواضع خاصة في أطراف إمبراطوريتهم، لكن ما يشكك في هذه المقولة عدم وجود نقوش فرعونية عليهما. فأياً كانت أسباب تواجدهما فلا تخرج عن كونهما يمثلان حداً، سواء أكان "جغرافياً "بين قارتين (آسيا وأفريقيا)، أو سياسياً بين دولتين. نظراً لأن الظروف المناخية الطبيعية حتّمت على رفح هذه الوظيفة كعتبة أولى لدخول الصحراء من الشمال، وكنقطة إستراحة أولى أيضاً للداخل نحو إقليم معتدل زراعي ممثلاً في بداية بلاد الشام جنوباً.

هكذا بقي حال رفح طيلة الحقبة الإسلامية كحد جغرافي وسوق للمسافرين، كما جاء على لسان أبو الفدا "…حد ديار مصر الشمالي بحر الروم من رفح إلى العريش ممتداً على الجفار…"(*)(21)، أي أنها أصبحت حداً جغرافياً فزيوغرافياً لا سياسياً فاصلاً، يؤكد ذلك أبو الحسن المهلبي عام 386هـ أي قبيل الغزوة الصليبية التي وصفها قائلاً "..وأعيان مدن الجفار العريش ورفح والورّادة وأهلها بدو متحضرون..وبمدينة رفح سوق وجامع وفنادق وأهلها من لخم وجذام يزرعون في الرمل …وبها دكاكين يشتري منها كل ما يحتاج المسافر"(22).

رفح منطقة إرتطام عسكري أيام الغزو الصليبي:

وبإستيلاء الصليبيين على الأراضي الفلسطينية المقدسة، قطعت الإتصالات بين قارتي آسيا وأفريقيا، وبالتالي سدّت بوابتها الرئيسية "رفح" التي تحولت من مدينة سوق تعج بالمسافرين، إلى مدينة تقع عند نهاية طريق مسدود، عندما بدأ الغزو الصليبي يتجه جنوباً حتى دير الروم "دير البلح" التي أصبحت رأس حربة وقاعدة عسكرية متقدمة لهم يواجهون من خلال قلعتها(23)، التي شيدها عموري 1162-1173م واتخذها قاعدة له لصد جيوش صلاح الدين الأيوبي الذي حاصرها سنة 1170م وإتخذ أسلوب الكر والفر ضدهم(24)، وبالتالي أصبحت كل المناطق الواقعة إلى الجنوب من "دير الروم" مناطق إرتطام وميدان للحشود الإسلامية المقاتلة وفي مقدمتها مدينة رفح، بعد ذلك إنتصر صلاح الدين في موقعة حطين عام 1178م، وعقد صلح الرملة عام 1192م. ثم لقي وجه ربه بعدها بعام أي سنة 1193م. تلك الحروب أثّرت تأثيراً بالغاً على مناحي حياة رفح الإجتماعية والإقتصادية، وقد أبَان هذه الحالة بجلاء "ياقوت الحموي" مع بداية القرن الثالث عشر الميلادي بقوله "..رفح في أول الرمل وهي خربة الآن، ويسكنها قوم من السوقة للمعيشة على القوافل"(25)، وبقي حال رفح على هذا المنوال من الضمور حتى نهاية الغزوة الصليبية وإندحارها عن فلسطين عام 1292.

رفح تفقد موقعها كمنطقة إرتطام في العصر المملوكي:

بالرغم من الإزدهار والتقدم الإقتصادي والتفوق الحضاري للعصر المملوكي وإعادة اللُّحمة بين مصر وبلاد الشام ومن ضمنها فلسطين، وعودة أهمية الطريق الساحلي بين القاهرة ودمشق كطريق تجاري ساده الأمن والهدوء إلى حد بعيد إلا أن رفح فقدت أهميتها كمنطقة إرتطام عسكرية، وكان بالإمكان أن تعوض ذلك -كما كان في السابق - بالأهمية التجارية كسوق، وبخاصة وأن الفترة المملوكية وصلت فيها التجارة إلى أوجها، لكن ما حدث من إنشاء "خانيونس" سنة 1387م كمقر تجاري ومنامة للتجار تخدمها قلعة حصينة(26) أدى إلى غير ذلك. إستقطبت خانيونس ما حولها من سكان القرى من ضمنها سكان رفح ليقيموا حول هذه المدينة الناشئة، وازدادت رفح ضموراً في شتى مناحي حياتها عند نهاية الدولة المملوكية، عندما تم أسر موقع المنطقة التجاري برمته لإكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 1498م، أضحى معه "الطريق الساحلي" الذي أطلق عليه خليل الظاهري "دهليز الملك"(27)، الذي أصبح جغرافياً دهليزاً معتماً تجارياً وسياسياً على الدولة المملوكية، مما مهد معه لإنهيار وإستيلاء الدولة العثمانية عليها عام 1517م.

رفح تصبح لأول مرة في تاريخها بوابة لحد هندسي فاصل في نهاية العصر العثماني:

بقيت رفح على حالها من الضمور السكاني والإنكماش الإقتصادي يعيش أهلها على الزراعة

المعاشية البسيطة طيلة الحقبة العثمانية، كما بدا ذلك جلياً عام 1521م على خريطة "بيري

ريس" تحت إسم "آل العافية" أي قبيلة "بنو العافية" وربما تحريفا لإسم "رافيا"

العربي الكنعاني القديم، وإستمر حالها كذلك في نهاية القرن السادس عشر وبالتحديد

عام 1596، عندما بلغ عدد أفراد أسرها خمسة عشر أسرة(28)،

أي أقل القرى الغزية سكاناً، بل وجنوب فلسطين قاطبة وذلك لوقوعها الآن بين قلعتي

مدينتين بارزتين هما قلعة مدينة خانيونس وقلعة مدينة العريش، اللتين جذبتا معظم

سكان جنوب فلسطين وأهل باديتها، فأصابها الوهن والضمور الإقتصادي الناجم عن ضعف

الدولة العثمانية، نتيجة للضغوط الخارجية الهائلة ضدها المتمثلة في التدخل الأوروبي

وعلى رأسه فرنسا التي إستولت على مصر سنة 1798 بقيادة نابليون بونابرت الذي توجه

بعدها شمالاً نحو فلسطين مع بداية عام 1799، وعندما وصل رفح يوم 24/2/1799م، وصف

أحد قادته المدعو "أمادي ريم" أعمدة رفح قائلاً "وفي الطريق حيّا الجيش العُمد

المشيدة في الصحراء لتعيين الحدود بين أفريقيا وآسيا".

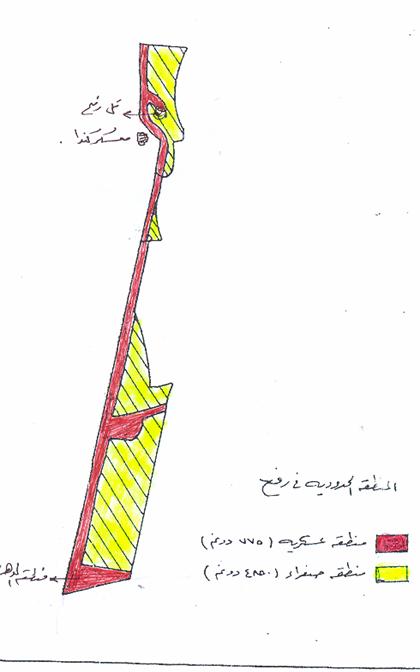

(انظر خريطة رقم 1)

تماما كما وصف القائد نابليون المنطقة هذه بقوله إنها "بوابة آسيا ومدخل أفريقيا". لتعود الحملة الفرنسية مهزومة ومندحرة أمام أسوار عكا لمصر ولفرنسا خائبة، وليعلن بعدها الباب العالي العثماني تولية محمد علي باشا بعد هزيمة حملته على بلاد الشام واليا على مصر وذلك بصدور فرمان سنة 1841 من السلطان محمود الثاني يثبته فيه على مصر ويجعل الحكم وراثيا في أسرته ومرفقاً معه خريطة، تم تحديد حد مصر الشرقي بخط يمتد من العريش حتى السويس(29). ويمكن إعتبار هذا الحد هو أول حد سياسي هندسي يفصل فلسطين عن مصر.

وأمام التكالب الأوروبي للسيطرة على المنطقة قامت منافسة فرنسا بريطانيا بالاستيلاء على مصر سنة 1882م، وطمعت بريطانيا في الإستيلاء على ما تبقى للدولة العثمانية في بلاد الشام وفي مقدمتها فلسطين، بحجة الدفاع عن قناة السويس التي أفتتحت للملاحة العالمية سنة 1869م، حتى سنحت لها الفرصة عام 1892، عندما أصدرت الدولة العثمانية فرماناً بتولية الخديوي عباس على مصر محددة حدودها بقناة السويس(30). جعلت بذلك كل سيناء تابعة لها كعمق إستراتيجي للدفاع عن خط سكة حديد الحجاز الواصل بين دمشق والمدينة المنورة. الأمر الذي قوبل بالرفض البريطاني وإستمرت المفاوضات الساخنة والإقتراحات التركية العديدة لرسم الحدود منها: خط يبدأ من رفح حتى السويس والعقبة على هيئة مثلث يمزق سيناء، وآخر يبدأ من شرق العريش إلى رأس محمد(31). وجميعها كانت مرفوضة من قبل بريطانيا التي مارست حينها ضغوطاً سياسية وعسكرية هائلة على الدولة العثمانية، تم فيها تحريض الخديوي عباس حلمي الثاني للذهاب إلى "عُمدان رفح" في 5/3/1898، مسجلاً تاريخ هذه الزيارة على إحدى هذه الأعمدة(32)،مؤكداً أن هذه الأعمدة بمثابة خط فاصل بين مصر تحت الإنتداب البريطاني ومتصرفية القدس الفلسطينية تحت الإدارة العثمانية.

وفي المجال العسكري وبعد فشل المفاوضات في تحديد الحدود، أرسلت بريطانيا بسفنها العسكرية قبالة شواطئ رفح لتقصف بمدافعها الجنود الأتراك المتمركزين فيها، مما دفعهم لإجتثاث هذه الأعمدة وتكسير بعضها تعبيراً عن عدم إعترافهم بها كحد سياسي فاصل(*)، إلى أن إنتهت هذه الضغوط والتهديدات العسكرية في أكتوبر عام 1906 بترسيم الحدود، كما جاء في نص المادة الأولى بحيث "…يبدأ الخط الفاصل الإداري من نقطة رأس طابا الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقبة…إلى تل الخرائب على ساحل البحر المتوسط.."(33). وبذا إنشطرت "رفح" إلى "رفحين" وانفصلت القبيلة الواحدة إلى قبيلتين حتى أن بعض المنازل إنقسمت إلى قسمين تماما، كما فُصلت البساتين عن آبارها التي ترويها. وإمعاناً في تثبيت هذا الحد قام محافظ سيناء بعدها بعام أي سنة 1907 بإقامة مركز للبوليس قرب عمودي رفح(34). هكذا ولأول مرة في تاريخ المنطقة يتم ترسيم حدود هندسية تعسفية فاصلة لم يراع فيها قواعد ترسيم الحدود الطبغرافية ولا حتى الإجتماعية، لتصبح رفح "بوابة" ضيقة على أهم طريق عسكري وتجاري يربط مصر تحت الإنتداب والدولة العثمانية.

حادثة يوم 28/4/1906:

أزال الجنود الأتراك الأعمدة القديمة وأحلوا مكانها أعمدة جديدة، مما دفع البريطانيين لإرسال طراد حربي "فيزما" إلى شاطئ رفح للتفاوض مع الأتراك، حيث رفض القائد التركي التحدث مع القائد الإنجليزي بحجة أنه لا علاقة له بالمصريين(35).

إختلاف الخرائط:

رسمت الخريطة المصرية (الإنجليزية) الحدود على هيئة مستقيم تقريباً وينطبق مع طبغرافية المنطقة وتقسيم القبائل. أما الخريطة التركية، فقد رسمت خطاً أسمته الخط الإداري الفاصل وكان متعرجاً لإدخال الكثير من الأراضي والقبائل في أراضيها، وقام كل فريق بالدفاع بإظهار الحجج خلال المفاوضات من 8/7-23/7/1906(36). لكن ما يُلفت الإنتباه، أن هذه الحدود التي إستمرت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى لعبت دور الحد الإداري على الأرض، بحيث بقيت حركة السكان والقبائل وحتى الجيوش العثمانية تتحرك من خلالها دون عائق }كما جاء في نص الإتفاق وفي البند الثالث منه 13/9/1906{(37). لكنها بقيت على الخرائط تلعب الدور الفاصل وبشدة مستقبلاً كما سنرى. في هذه المرحلة من التخلخل السياسي والضعف العثماني، حاولت عصابة من بعض الجمعيات الصهيونية إنشاء مستوطنة في رفح في العقد الأول من القرن العشرين(38)، لكنها فشلت أمام تصدي السكان لكل إغراءاتها بالإضافة لكون بعض الأراضي التي حاولوا الإستيلاء عليها ملكاً للحكومة العثمانية فارتدوا خائبين.

رفح من أصعب المواقع العسكرية في الحرب العالمية الأولى:

مع إعلان الحرب العالمية عام 1914 من قبل جيوش الحلفاء ضد الدولة العثمانية، بدأت القوات البريطانية زحفها من مصر لفلسطين عبر سيناء، التي تلاقت فيها الجيوش في عدة مواقع كانت القوات العثمانية تسيطر عليها في شرق القناة وبئر العبد وحتى العريش، مما يؤكد بأن الحدود التي رسمت عند "رفح" لم تكن حتى ذلك الوقت فاصلة -كما سبق ذكره- وفي جميع هذه المعارك إنهزمت القوات التركية إلى أن وصلت الجيوش البريطانية منطقة رفح، حيث التحم الجيشان في معركة ضارية يوم 19/1/1917م، قتل فيها من عساكر الحلفاء 487 جندياً وضابطاً في حين إستشهد من القوات التركية (الكتيبة الثالثة) مائتين وتم أسر وجرح 1635 جندياً. وقد وصف أحد ضباط الحلفاء معركة رفح هذه بقوله "أصعب المواقع قاطبة في سيناء كلها، دافع خلالها الأتراك بقوة وعناد وشجاعة"(39).

وعلى أثر هذه الموقعة الضارية أسر جنود الحلفاء جميع سكان رفح وإقتادوهم كدرع بشرى حتى أطراف مدينة خانيونس، حيث أجلسوهم في أرض منخفضة تدعي "جورة اللوت" وما أظنها إلا "جورة الموت" وأحاطوهم جميعا وبأسلوب بربري بالأسلاك الشائكة حتى أكملوا إستيلائهم على المدينة في مارس 1917(40). واستمرت القوات البريطانية في زحفها حتى استولت على كامل الأراضي الفلسطينية مع صيف 1918، معلنة خبثها اللئيم المتمثل في وعدها المشئوم "وعد بلفور" المتضمن في جوهره إحلال اليهود محل الشعب الفلسطيني، وخلق دولة وظيفية عسكرية تخدم مصالحها الإستعمارية وتصنع من المنطقة أتوناً مشتعلاً وساحة لسفك الدماء.

بوابة رفح وحقبة الإنتداب البريطاني المشئوم 1917-1948م:

هكذا عاشت رفح ما يزيد على قرن من الزمان قرية مهملة، واستمر حالها على هذا النحو من الضمور الإقتصادي ومن ثم الديمغرافي، حيث لم يتعد عدد سكانها في عام 1922 ستمائة نسمة، يعتمدون على الزراعة والرعي البسيط، إلى أن بدأوا في التكثف حول خطين رئيسيين هما الطريق المسفلت الذي وضع على جانبيه سوقاً للقرية، وخط السكة الحديد الذي إجتازها لأول مرة في التاريخ، فأصبح لها محطة يقف فيها قطار (القاهرة-غزة)، الذي أصبح يختصر هذا الطريق الصحراوي من ثمان أيام إلى ثماني ساعات لأول مرة منذ العصر الفرعوني وحتى عام 1917 ميلادية ما زاد من ليونة الحركة والإتصال بين فلسطين ومصر. وعليه عمّق الإنتداب البريطاني من وظيفة الحدود السياسية فخلق لأول مرة ما عُرف بـ "بوابة رفح" وسط الشارع الذي يربط بين رفح الفلسطينية والمصرية، وذلك للسماح بعبورها لبعض أهالي رفح الفلسطينية يومياً لتفقُّد أراضيهم الزراعية بل وبيوتهم، في حين كان العديد من أبناء القبائل البدوية شرق وجنوب رفح يجتازون هذه الحدود وفق تقاليدهم وقوانينهم، التي لا تمُت بصلة لقوانين الإنتداب البريطاني غير مهتمين بهذه الحدود.

هذا الهدوء النسبي الذي بدأت تنعم به "رفح" لموقعها الحدودي عند نهاية المعمور الفلسطيني، جعلها بعيدة عن مركز الثورات والإحتجاجات الشعبية الفلسطينية إلى حد كبير، الأمر الذي ضاعف من عدد سكانها فبلغ 1423 نسمة في عام 1931م(41)، يسكنون 328 منزلاً قفز هذا العدد حتى بلغ 2220 نسمة سنة 1945 لسكن العديد من أبناء خانيونس لها. وهذا بدوره ضاعف من تركيز العساكر البريطانية عند "بوابة رفح" فكانت نشأتها، وإستمر الحال كذلك حتى خروج بريطانيا المنتدبة على فلسطين، التي أتاحت الفرصة للصهاينة لإقامة "إسرائيل" عام 1948.

بوابة رفح تحت رقابة القوات المصرية:

انتهى عام 1948 عام النكبة على الشعب الفلسطيني بهجرة غالبية الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم التي إحتلها اليهود الصهاينة، وكان من نصيب رفح أكبر عدد من هؤلاء النازحين الذين أقاموا في معسكر إلى الغرب منها مباشرة أطلق عليه "معسكر رفح" عام 1949، مما زاد من ضغط الكثافة السكانية للمدينة في منطقة شبه مقفرة. أما الحدث الخطير الثاني الذي زاد من إختناق المدينة ومعسكرها، فهو ترسيم خط وقف إطلاق النار وفق إتفاقية رودس عام 1949 والذي أطلق عليه "خط الهدنة" ويحاول الصهاينة الآن طمس هذا الاسم ليلقبونه "بالخط الأخضر". وبمقتضى هذا الترسيم بُترت مساحة من الأرض في أقصى الطرف الجنوبي الغربي من السهل الساحلي الفلسطيني، إتخذت شكل المستطيل أطلق عليها "قطاع غزة"، يضيق القطاع في الشمال بعرض يتراوح ما بين 5-8 كيلومترات ويصل إلى أقصى عرض له في منطقة "رفح" حيث يصل إلى 12 كيلومتراً. بعد ترسيم خط الهدنة قام الكيان الصهيوني بإنشاء المواقع العسكرية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار من جهته الشمالية والشرقية، على أثرها اصطبغ القطاع بالصبغة العسكرية. وأصبح يطلق عليه "المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية"، والتي بادرت فوراً بإصدار العديد من الأوامر العسكرية والتي أهمها "منع التجول" إبتداءً من 30/10/1948، وبصفة خاصة على المناطق المحاذية لخط وقف إطلاق النار(42)، إبتداء من رفح وحتى بيت حانون.

وبذا أصبحت مدينة رفح لأول مرة في تاريخها تقع عند التماس بين خطين حدوديين أولهما خط حدود عام 1906، بين مصر وفلسطين والذي إقتطع بكامله بوجود "إسرائيل"، وأصبحت فلسطين لا تقع إلا على إثنى عشر كيلومتراً عند طرفه الشمالي الذي تتوسطه رفح، مما أضفى عليها وعلى سكانها حساسية عسكرية ضاغطة.كما إزداد عدد سكانها بشكل مُفرط ومُفاجئ، مما خلق وضعاً ديمغرافياً أكتنفه الفقر وإزدادت معه البطالة ليس في رفح بل والقطاع بأكمله، وفقدت معظم الأراضي الخصبة التابعة لسكان مدن القطاع ومنهم أبناء رفح، كما تمركز أبناء البادية الفلسطينية في المنطقة الشرقية الحساسة لأن "خط الهدنة" قسم أراضيهم ومنع تجوالهم الذي إعتادوا عليه، وهذا هو الخط الثاني "الذي تحول منذ ترسيمه إلى خط نار دائم" بل خط دموي نازف لكل شيء حي يقع حوله من قبل أبناء رفح على يد الصهاينة، مما أفقد رفح ظهيرها الحدودي والزراعي والرعوي الهام، حتى إذا ما حاولت إحدى القبائل الإقتراب من أراضيها للزراعة أو الرعي قامت المدفعية الصهيونية بإطلاق وابل مدافعها عليهم، كما حدث لعرب الترابين عندما أغارت الطائرات الصهيونية عليهم وعلى مضاربهم شرق رفح وقتلت طفلاً وطفلة ونفق قطيع من الإبل البالغ 41 جملاً يوم 26/7/1953م(43). وفي نفس العام إعتدى اليهود على شرق رفح واختطفوا ثلاثة أشخاص قاموا بعدها بقتلهم والتمثيل بجثثهم بدمٍ بارد(44). فلم يعد لهم ولأبناء رفح من منفذ ينفذون إليه إلا طاقة رفح الضيقة نحو مصر التي إزداد إقفالها لإزدياد حساسية المنطقة عسكرياً، بإستثناء القطار الذي يصلها من القاهرة يومياً يموّلها بكل أنواع الطاقة التموينية والثقافية، إستمر الوضع كما هو حتى إحتلت إسرائيل القطاع يوم 2/11/1956 وسيناء على أثر العدوان الثلاثي على مصر والذي بقي أربعة شهور حتى جلائهم يوم 7/3/1957، انقطع فيها القطاع عن سائر بلدان العالم، لم تعد فيها بوابة رفح ولا حدودها حداً فاصلاً مع مصر، بل تحولت كل سيناء إلى أراضٍ لا يمكن الوصول إليها.

رفح بوابة نشطة تجارياً 1957-1967م:

بعد إنسحاب إسرائيل من قطاع غزة قدمت قوات الطوارئ الدولية التي تشكلت من عدة دول لأخذ مواقعها في القطاع، حتى ترائى لأبناء الشعب الفلسطيني أن القطاع قد تم تدويله، فقامت المظاهرات والإحتجاجات الشعبية العارمة مطالبة عودة الإدارة المصرية والتي عادت بالفعل يوم 14/3/1957 لتدير شؤون القطاع كما كانت قبل العدوان الثلاثي. وعلى إثر ذلك تموضعت معسكرات قوات الطوارئ في المناطق الإستراتيجية الحساسة على طول خط الهدنة، والحدود المصرية الفلسطينية شرق وغرب مدينة رفح، حيث تمركزت كتيبتان إحداها إلى الغرب من رفح مؤلفة من الجنود الكنديين (الكتيبة الكندية)، وأخرى إلى الشرق منها مكونة من الجنود البرازيليين (الكتيبة البرازيلية). الأولى محاذية للحدود داخل الأراضي المصرية، والثانية بالقرب من الحدود لكنها داخل الأراضي الفلسطينية في رفح. وقد نعمت حدود رفح في هذه المرحلة من الزمان (1957-1967) بهدوء تام لم تحدث فيه أية إختراقات، وكانت "بوابة رفح" معبراً هادئاً لمرور الفلسطينيين والمصريين دون أي عائق. إنتعشت على أثره المنطقة والقطاع برمته إقتصادياً وعلمياً، حيث توجه الآلاف من أبناء الشعب لتكملة دراساتهم الجامعية في مصر، وازداد عدد السكان في رفح حتى بلغ عام 1963 حوالي 58452 نسمة منهم 54219 نسمة من اللاجئين، وبإزدياد عدد السكان اللاجئين المطرد إزدادت مساحة الأراضي المعمورة بهم شرق وغرب المدينة موازية للحدود المصرية-الفلسطينية.

رفح مصيدة الموت في حرب 1967، وتفقد حدودها فترة الإحتلال الصهيوني:

تلاشت ذكرى العديد من البطولات النادرة التي دافع فيها الجنود المصريون والفلسطينيون عن أراضيهم ببسالة نادرة، ومنها تلك التي وقعت في الثلاثة أيام الأولى من بدء حرب عام 1967 "5-8/يونية/1967" في قطاع يمتد من غزة-خانيونس-رفح وحتى العريش، بقيادة الفرقة السابعة مشاة واللواء الفلسطيني 108 المتمركزين في قطاع رفح-العريش، حيث إنهالت مدافع رفح الشهيرة تحرق الدبابات والمجنزرات الإسرائيلية وتوقع فيهم إصابات مباشرة دفعتهم للإنسحاب من المدينة مرتين وفي الثالثة إستطاعوا الإستيلاء عليها بعد قتال شاق، أطلق عليه مؤلف كتاب "حرب الأيام الستة" بأن رفح "مصيدة الموت"(45). ومن بعدها تم الإستيلاء على كامل شبه جزيرة سيناء المصرية وحتى الضفة الشرقية لقناة السويس، كما تم احتلال الضفة الغربية الفلسطينية. وبإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشي ديان حرية التنقل والعمل لجميع سكان قطاع غزة والضفة وسيناء في أراضي فلسطين المغتصبة عام 1948 (إسرائيل)، لم يعد لحدود رفح بالذات ولا لخطوط الهدنة عام 1948 آية فاعلية تذكِّر. وأصبح التجوال والتنقل بين أبناء مدينة رفح ومعسكراتها وبين أبناء سيناء، وبخاصة مدينة العريش أمراً ميسوراً. ومع بدء المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني وتعيين السفاح شارون حاكماً عسكرياً للقطاع مع بداية السبعينات، مؤملين منه إنهاء المقاومة الفلسطينية الباسلة، قام هذا الإرهابي بإتباع سياسة نسف البيوت وتدميرها، وقتل الأبرياء، وتهجير السكان والزج بهم في السجون، حيث حرض حكومته على إنشاء "المستخربات" في المناطق المفصلية من القطاع لسهولة تمزيقه وفصل مدنه عن بعضها البعض ولتنفيذ أسلوبه هذا:

أولاً: قام بتدمير العديد من بيوت المعسكرات بحجة توسيع الشوارع، مما تسبب في إبعاد العديد من سكانها وترحيلهم إلى مدينة العريش المصرية، وإضطر البعض إلى السكن في معسكر كانت تقيم فيه قوات الطوارئ الدولية الكندية الواقع داخل الأراضي المصرية، ملاصقاً للحدود ليصبح "معسكر كندا" المشكلة فيما بعد.

ثانياً: بدأ في حقن القطاع بـ"المستخربات" العازلة، وذلك بإقامة مستخربة "موراج" عام 1972، على مساحة 700 دونم على منتصف الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة خانيونس ورفح لسهولة الفصل بينهما، تلاها بناء مستخربة أخرى تدعي "بني عتصمونا" عام 1979 على مساحة 450 دونماً في الطرف الشمالي الغربي لمدينة رفح ليقطع الطريق الساحلي عنها كما سنرى فيما بعد. وهذا العام هو عام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل، التي إنتهت بإنسحاب إسرائيل ومستخرباتها من سيناء كلها في أبريل عام 1982م.

رفح مشتل المشاكل عام 1982-1994:

عادت قوات الأمن المصرية لرفح المصرية متموضعة على طول الحدود لتبدأ حلقة جديدة في حياة رفح الفلسطينية وحدودها، خلقت معه وضعاً دراماتيكياً شملت تداعياته جميع مناحي حياتها على مدى عقد من الزمن إمتد من عام 1982-1994، حيث أعيد ترسيم الحدود لأول مرَّة بعد عام 1906، وفق إتفاقية كامب ديفيد بأسلوب إستبعد فيه الجانب الفلسطيني بصورة لا يحق فيها للجانبين قانونياً فعل ذلك، لم يكن للإسرائيليين وجود لا كشعب ولا كدولة عام 1906 عندما رُسمت هذه الحدود. هذا بالإضافة لعدم إعتراف الشعب الفلسطيني بوجود إسرائيل ككيان سياسي. وعلى الجانب المصري، إحتضنت مصر لما تبقى من فلسطين بعد حرب عام 1948 التي خاضتها ضد إسرائيل، وتكفلت بما تبقى وهو قطاع غزة تحت إدارتها حتى عام 1967 عندما إحتلته إسرائيل عنوة، وكان من المفروض أن تنسحب منه كما انسحبت من سيناء، لأن حدود رفح (12 كيلومتر) هي حدود مصرية-فلسطينية..بكل الشرائع والقوانين الدولية وهنا يبدر سؤال: هل وصفت هذه الحدود بأنها مصرية-إسرائيلية؟ وفق كامب ديفيد عام 1979 لتنفي صفة الشرعية لملكية هذه الحدود لفلسطين.

هذا الترسيم بعد عملية التكامل الطبيعي جغرافياً والقسري صهيونياً بين السكان وأراضيهم في رفح من عام 1967 وحتى عام 1982، وازدياد كثافة السكان من أبناء رفح لاجئين ومواطنين وإنتشارهم فيها، زاد من تشتتهم سكاناً وهدم بيوتهم سكناً وفصل أراضيهم الزراعية عنهم، أصبح معها السكان يجتازون الحدود ويتبادلون الصراخ بصورة أعادت للأذهان صورة سكان برلين الشرقية والغربية قديماً، وكان من أبرز هذه المشاكل الديمغرافية مشكلة حي "كندا".

نتيجة لسياسة شارون الإرهابية القائمة على التهجير وسفك الدماء وهدم البيوت، التي أقترفها ضد معسكرات اللاجئين في القطاع عندما كان حاكماً عسكرياً للقطاع في الفترة الواقعة ما بين يولية 1971 وحتى فبراير 1972، إعترف خلالها بقتل 104 رجلاً وإمرأة وطفلاً وسجن 702 شخصاً (منهم نساء وأطفال)(46)، ودمر مئات البيوت، ورحل نحو ألف أسرة لاجئة، سكنوا معسكرات قوات الطوارئ الدولية (الكندية) بعد رحيلهم عنه، برغم علمه أن هذا المعسكر يقع ضمن الأراضي المصرية، وذلك لخلق أصبع تدور حوله مشاكل فيما بعد، حددت الإتفاقية المُبرمة مصر وإسرائيل عام 1982 مدة ستة أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية لعودة اللاجئين للقطاع، إلا أن الإسرائيليين وكعادتهم المطبوعة في فكرهم ووجدانهم من المماطلة والتسويف، أخذوا بأسلوب عودتهم بالتقسيط المشروط لمدة تجاوزت العشر سنوات، مما أدى إلى تشكيل لجنة مصرية لدعم أهالي قطاع غزة برئاسة الدكتور طه الفرنواني للعمل على عودة سكان حي كندا لبلادهم عام 1988 أي بعد ست سنوات!!(47).

وعلى الرغم مما كسبته إسرائيل من إعتراف أكبر دولة عربية بها وشيوع مصطلح "السلام" والتطبيع بينهما وبداية التمهيد لمؤتمر مدريد، إلا أن "الهجمة الصهيونية التخريبية الشرسة والمبرمجة جغرافياً وإستراتيجياً لتقطيع أوصال رفح عن بقية القطاع، بدأت تشتد على خط التماس الحدودي ببناء المستخربات". ففي العام 1984 تم إنشاء مستخربة "رفيح يام" في شمال غرب مدينة رفح وبالقرب من شاطئها على مساحة 568 دونماً، تلاها في عام 1986 بناء مستخربتين على مساحة 1456 دونماً(48)، هما "سلاو" والثانية "بدولح" في منطقة تل السلطان بين رفح وخانيونس لقطع الطريق بينهما. تم ربطهم بطريق ساحلي بمستخربات غوش قطيف بخانيونس. علماً بأن هذه "المستخربات" في رفح تحتل 27.7%(*) من مجمل مساحة المستخربات في القطاع قاطبة، على الرغم من أن مساحة محافظة رفح لا تمثل إلا 16.4% من مساحة القطاع، ومن هنا يبدو التركيز واضحاً عليها كمنطقة حدودية من قبل محتل غاصب.

رفح أصبح لها نقطة عبور وبوابة 1982:

أُنشئت هذه "النقطة الحدودية" مع نهاية عام 1981 وبداية عام 1982، وتقع شرق مدينة رفح عند نهاية الخط الشرقي، من قبل إسرائيل كنقطة جوازات وتفتيش للمسافرين من القطاع لمصر وبالعكس. وكان يمكن أن تكون كذلك، لكن الإحتلال الصهيوني جعل منها "محطة للتجارب"، وبخاصة على العنصر الفلسطيني فقط تمارس فيها عمليات التفتيش التعسفي اللا أخلاقي والإعتقال غير المبرر، والتمييز العنصري وعدم السماح بالسفر حتى للمرضى أو الحجاج أحياناً، كل ذلك بحجة الأمن المفتعل ولا فرق في هذه المعاملة بين طفل أو شاب وحتى الشيوخ من الجنسين، في حين أصبحت هناك "بوابة" تفصل مدينة رفح، أو بالأحرى "سوق رفح"، يعبر من خلالها أبناء المدينة بتصاريح يومية خاصة لأولئك الذين لهم أراضي فصلتها الأسلاك الشائكة ولبعض سكان حي كندا الفلسطينيين.

رفح وإنتفاضة 9/12/1987-أبريل 1994:

تداعت مدينة رفح كسائر المدن الفلسطينية لشرارة الإنتفاضة الأولى التي إشتعلت بمدينة غزة يوم 9/12/1987، فانتفض جميع المواطنين معلنين سخطهم بإقامة الحواجز وإضرام النيران متجهين معظمهم لبوابة صلاح الدين، "حيث يتواجد مجموعة من عساكر الصهاينة أخذوا برشقهم بالحجارة يوم 10/12/1987، وبعدها بيوم أضرموا النيران بأتوبيس تابع لشركة "إيغد" فأعلنت سلطة الإحتلال عن إغلاق ستة مدارس ثانوية وإعدادية بمدينة رفح.

هنا وكعادة "شارون" المتعطش للدماء دوماً والوزير حينها في حكومة إسحق شامير، أعلن دعوته لأعضاء ديوان الحكومة للإشتراك معه يوم الثلاثاء 14/12/1987 في حفل تدشين منزله الجديد في قلب الحي الإسلامي "حي الواد"، وقد أبدى شامير سروره وفرحه لعزم شارون على السكن في البلدة القديمة بالقدس(49)، ليمارس "شارون" بالتالي هوايته في صب الزيت على النار وتزكية روح الإنتقام، المتأصلة في عروقه، والتي أعلن عنها في إجتماع لحزب حيروت بمدينة نتانيا يوم 28/12/1987، بقوله "من الضروري قتل رجال المنظمات الفلسطينية، مذكراً بأنه قتل 120 منهم في قطاع غزة عندما كان قائداً للقطاع(50)، إلا أن الإنتفاضة إستمرت حتى سقط أول شهيد في رفح "عطوة يوسف أبو سمهدانة" يوم 16/12/1987، فاستعرت جذوة الحماس بين أهالي رفح وباقي مدن القطاع والضفة، مما دفع وزير الدفاع "رابين" للتصريح أمام الكنيست يوم 23/12/1987 لإستخدام جميع الوسائل من أجل إعادة الهدوء والأمن، مبيناً عدة وسائل لذلك منها: التصريح للجنود بإطلاق الرصاص الحقيقي على أرجل المتظاهرين، وإعطاء الضوء الأخضر للجنرالات ليصدروا أوامر بالإعتقال الإداري والإبعاد وفرض حظر التجول، وقد وافق المجلس الإسرائيلي المصغر عليها جميعاً دون تحفظ، مما حدا بأحد أعضاء الكنيست "بني شليطا" أن يقدم نصيحته النازية قائلاً "بدلا من أن يقتل كل يوم واحد أو إثنين، كان يجب قتل خمسين بضربة واحدة، فلو حدث ذلك فإن غزة والضفة ستهدأ ثلاثين خلال عاماً"..هكذا بمنتهى الدموية والعقلية الغبية!!(51). حيث واصلت الإنتفاضة في رفح عنفوانها، وإستشهد في عامها الأول 22 شهيداً، من بينهم ستة أطفال رضّع منهم "شيرين علي الميزاوي عمرها شهر" التي استشهدت أثر إستنشاقها للغاز يوم 29/3/1988"، "سليم محمد عامر" عشرة أشهر الذي إستشهد يوم7/3/1988. كما إعتقل أكثر من 150 مواطناً، وإستشهد إثنين أحدهم مات نتيجة الضرب المُبرح أثناء أعتقاله في "ريشون" "عطية أبو رزق"، والآخر قتلوه حرقاً في منزل كان ينام فيه بتل أبيب يوم 9/8/1988 "سعيد صالح عابد" وعمره عشرون عاماً(52). مما أجج روح الثورة بين أبناء هذه المدينة الحدودية الصغيرة، وبالتالي زاد من إنتقام قوات الإحتلال في السنة الثانية للإنتفاضة، فاستشهد خمسة وعشرون شابا تتراوح أعمارهم ما بين 11-50 سنة(53). في حين بلغ عدد شهداء الإنتفاضة من أبناء رفح في عامها الثالث 1989 عشرين شهيداً، تراوحت أعمارهم ما بين 15-48 سنة(54)، من بينهم خمسة قتلوا في مجزرة "عيون قارة" بدم بارد على يد صهيوني قتلهم وهم ينتظرون الذهاب للعمل يوم 20/5/1990(55)، حيث قُتِل في هذه المجزرة 19 شاباً فلسطينياً وأصيب العشرات، مما أثار غضب أبناء الشعب الفلسطيني فازداد لهيب الإنتفاضة في عامها الرابع 1990/1991، حيث إستشهد بمدينة رفح عشرة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 15-25 عاماً، من بين 99 شهيدا في شتى أنحاء المدن الفلسطينية(56). وبالإضافة لما إقترفه جيش الإحتلال من قتل وإبعاد وسجن وإعتقال بين أبناء رفح، إستخدم كذلك أسلوب نسف البيوت وتدميرها، حيث قام بهدم عشرين منزلا في رفح لأسباب أمنية، ثلاثة منها بحجة "عدم الترخيص"(57)، مستمراً بذلك في نهجه الشرس ضد أبناء الإنتفاضة في رفح في عامها الخامس 91/1992. حيث قتل عشرة شهداء من الشباب "15-36 سنة"(58)، ونسفت خمسة بيوت بحجة عدم الترخيص(59)، وعلى الرغم من إنعقاد مؤتمر مدريد في هذا العام كفاتحة لإتفاق سلام في المنطقة. وفق قرارات 242 و338 المبنية على الأرض مقابل السلام في هذا العام، إلا أن القتل إزداد بل إنفرد هذا العام بسياسة تدمير المنازل في رفح. كما إزداد سُعار الإستيلاء على الأراضي بتوسيع "المستخرابات" وما يسمونه "بالمستوطنات". ولم يزد الإنتفاضة إلا إشتعالاً في عامها السادس 92/1993، بالرغم من كل أنواع العسف والجور وهدم البيوت والقتل العمد والإعتقالات وإغلاق المدارس، وعند السماح بفتحها يُضرب تلاميذها بقنابل الغاز، حيث بلغ شهداؤها في هذا العام ثمانية عشر شهيداً تتراوح أعمارهم ما بين 12-46 عاماً(60)، ومئات الجرحى والمعتقلين في هذه المدينة الصغيرة، التي هي أقرب إلى القرية الطامحة لمركز المدينة.

ودخلت الإنتفاضة عامها السابع 93/1994، الذي شهد إتفاقية أوسلو في 13/9/1993، والتي بموجبها إعترف الفلسطينيون لأول مرة في تاريخهم بوجود "إسرائيل" وحدودها الأمنية التي سعى إليها كل رؤسائهم على مدى العقود الفائتة، إلا أنهم وبفعل تكوينهم الصهيوني كشخصية مصابة بالإنفصام السيكولوجي بل والسياسي، إرتدوا لأعمال القتل فبلغ عدد شهداء رفح ستة حتى 17/8/1994 وهدموا منزلاً بقصف صاروخي يوم 14/1/1994(61). ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتوسيع "المستخربات" التي هي "جريمة حرب" وفق المعايير الدولية، فقاموا بنهب 60 دونماً سنة 1993 لمستخربة "بني عتصمونة"، وإضافة عشرين دونماً لمستخربة "رفيح يام"، وفي عام 1994 سرقوا 186 دونماً أضافوها لمستخربة "موراج"، كل هذا ثمناً للسلام، وكرد فعل لإتفاقية القاهرة "غزة -أريحا أولاً" المبرمة يوم 4/5/1994. ودخول القوات الفلسطينية لأراضيه، توقفت الإنتفاضة في رفح وبوابتها رمز شعلتها، وقد قدّمت على مدار السبع سنوات 109 شهيداً ومئات الجرحى، ودمر فيها 26 منزلاً في منطقة لا تتعدى مساحتها 16.4% من مساحة القطاع يسكنها 113.140 نسمة وفق إحصاء سنة 1992 بنسبة لا تتعدى 13.6% من مجمل سكان القطاع، في حين إستولى المخربون الصهاينة بحجة بناء "المستخربات" على مساحة من أراضيها، بلغت نسبتها 27.7% من مجموع مساحة "المستخربات" في القطاع. الأمر الذي يعكس عدم توافق بين نسبة السكان ومساحة "المستخربات"، ليدلل على أن "رفح" كانت منذ فجر التاريخ "ضحية موقعها الحدي"، وبخاصة لو كان على أرضها معتدين لا يتوافق وجودهم وطبيعة المنطقة العربية المتكاملة أرضاً والمتناسقة سكانا، كالعدو الصهيوني المحتل.

وقبل أن نترك حقبة الإنتفاضة في منطقة "رفح" وبوابتها، لابد أن ننوه عن ظاهرة فريدة تميزت بها حدودها فرضتها حيثيات الإنتفاضة وأغرتها أسلاك الحدود الفاصلة فحفزت بعض سكانها على حفر الأنفاق الأرضية لتصل داخل الأراضي المصرية ولتستخدم لأغراض شتى، مما دفع العدو لتدمير بعضها ونسف بيوت من تشتبه فيهم وتعتقلهم. الأمر الذي جعل "بن مناحم" يطلب من "الشاباك" تحضير خطة تشمل قائمة إقتراحات، بهدف وقف كلي -لما إدعاه تهريب الأسلحة من خلال الأنفاق لرفح، ومن بين هذه الإقتراحات توسيع الممر بين الجدار الحدودي والبيوت الفلسطينية(62)، وحفر قناة بعمق عشرة أمتار، بطول ثلاثة كيلو مترات على طول قطاع واسع من الحدود(63) ، بعمق عشرة أمتار وطول ثلاثة كيلو مترات للحيلولة دون حفر هذه الأنفاق وإكتشاف الأنفاق المحفورة(*).

رفح وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية- أبريل 1994:

عادت السلطة الوطنية الفلسطينية-لأرضها الفلسطينية في القطاع والضفة تحت بند من بنود إتفاقية أوسلو "غزة-أريحا" أولاً، بالإضافة لبروتوكولات بشأن إنسحاب القوات الصهيونية المرتبطة "بما يسمى "بالترتيبات الأمنية"، مرسومة على خريطة لم يخلق مثلها في البلاد، ولم تحظ الجغرافيا السياسية ولا جغرافية الحدود على مثيلها من ألوان متعددة ودلالات وظيفية مركبة، مما كان له الأثر المفجع على سكان مدينة رفح عامة، وأولئك القاطنين بمحاذاة تلك الحدود بصفة خاصة من لاجئين ومواطنين كما سنرى.

فقد جاء في الملحق رقم " (1) من بروتوكول الإنسحاب ستكون منطقة المنشآت العسكرية على طول الحدود المصرية في قطاع غزة، كما هي محددة على الخارطة رقم (1) بخط أزرق ومظللة باللون الوردي تحت السيطرة الإسرائيلية، وستبقى قرية الدهينية جزءاً من منطقة المنشآت العسكرية حتى إعلان عفو عام عن المقيمين في القرية ووضع الشروط لحمايتهم، وعند تحقيق العفو والحماية المشار إليها آنفاً تصبح قرية الدهينية جزءاً من المنطقة الصفراء"(64).

وعلى هذه الفقرة من الإتفاق عدة ملاحظات هامة أبرزها، أنه لم تكن لإسرائيل على طول الحدود منشآت عسكرية بمعنى كلمة "منشأة" على الإطلاق حتى عام 1982، وبعده أُقيمت عدة نقاط عسكرية "أبراج" بها جندي أو ثلاثة على أكثر تقدير، وبالتالي كان يجب "جيوبولتيكياً" أن تحرس هذه الحدود إما قوات دولية أو على أسوأ تقدير قوات مشتركة فلسطينية-إسرائيلية، وعليه تبقى صفة "تحت السيطرة الإسرائيلية" والتي بموجبها إرتكبت المجازر على طول هذا الخط ضد الحجر والبشر كما سنرى عند قيام إنتفاضة الأقصى.

الحدود جيوسياسياً:

حرص الصهاينة عند تلوين الحدود أو بالمعنى الأكثر وضوحاً توظيفها لصالحهم بحجة الأمن الذي أصبح فلكلوراً سياسياً، بوضع عدة أصابع ناتئة يطلق عليها في علم الجغرافيا السياسية "إصبع كابريفي"، ولكنها هنا "إصبع شيلوك" الذي قتل وسفك الدم الفلسطيني بموجبها، وقد بدا ذلك في أربعة أصابع شاذة، أولها في أقصى الغرب عند الشاطئ متوغل مئات الأمتار لضم مستخربة داخل منطقة رفح، والثاني في (تل زعرب) ذلك التل المسيطر على سكان رفح الغربية وتل السلطان والقادر على قطع الطريق الموصل للبحر، والثالث في الشرق (بالقرب من نقطة العبور)، والرابع في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية (الدهينية)، وهي بمثابة أصابع ومناطق شذوذ عسكرية لا مبرر لها، مضافة إليها "المناطق الصفراء (*) " والتي هي بمثابة محك للتدخل بقوة السلاح متى شاءوا ولكن لوقت محدد. وكيف أصبحت مراكز للقتل وسفك الدماء فيما بعد. أما بالنسبة لقرية "الدهينية" فهي قرية أنشأها اليهود على الأراضي الفلسطينية لبعض أبناء البدو من سكان سيناء المصرية لدوافع عدة لسنا في مجال الخوض في أسبابها، وإستغل الصهاينة موقعها المتطوح في أقصى الزاوية الجنوبية الشرقية للقطاع لوضع المرضى سيكولوجياً ممن لفظهم أبناء الإنتفاضة من بينهم، بين عامي 87/1994، وعليه كان من المفترض أن تكون هذه القرية بعيداً عن المفاوضات ووضع الشروط "العفو والحماية" لأننا لو أصدرنا العفو "فماذا عن الحماية؟! وإلى متى ستنتهي !! مع كل فرد، ولو تم تحقيق ذلك من قِبل السلطة الوطنية الفلسطينية فإن القرية ستبقى ضمن "اللون الأصفر"، الذي يعني ضمناً بأن لهم السُلطة الأمنية-التي تفوض لهم الدخول بقواتهم متى شاءوا ولأتفه الأسباب المختلقة، وللسلطة الفلسطينية إدارتها مدنياً. لذا فقد أتاح معنى "اللون الأزرق المظلل بالوردي" ومع "اللون الأصفر" الفرصة لإيقاع المزيد من القتلى والجرحى والتدمير كما سنرى على أبناء منطقة رفح. وبالرغم من كل هذا وإعتراف السلطة الفلسطينية بإسرائيل كدولة لأول مرة في التاريخ، إلا أن مرض "المستخربات" السرطاني بدأ يزحف، فاستولت "مستخربة بيت سيدح" الواقعة شمال "رفيح يام" عام 1995 على ثلاثين دونماً من جهة الجنوب لتصل بذلك حدودها طريق بحر رفح، وليقوموا بالتالي بربط جميع مستخربات رفح بمستخربات خانيونس المتمثلة في "غوش قطيف" مما أدى إلى السيطرة التامة على الشاطئ الجنوبي للقطاع برمته، ليبقى الإتصال البحري مفتوحاً لهم دون منازع. وبذا تصل مساحة المستخربات الكلية في رفح بعد شراسة توسعها بعد مؤتمر مدريد إلى 6652 دونماً منها 4850 دونماً مناطق صفراء، أي ما يعادل 15.6% من مجمل مساحة المستخربات في قطاع غزة، أما بالنسبة لمساحة المنطقة الصفراء فإن رفح تستأثر بنسبة 30.9% من مجمل المساحات الصفراء في القطاع، وهذا له دلالاته الصهيونية المتمثلة في تركيز وتكثيف الوجود العسكري حول منطقة حدودية حساسة ولتمكين "المستخربين" وتواجدهم من البقاء، مما أثقل كاهل سكان مدينة رفح(*)، كما سنرى. مما يؤكد ذلك نسبة التواجد في المناطق المسماة "العسكرية"، حيث نجد أن رفح فقط بها 73.8% من مساحة المناطق العسكرية الصهيونية في القطاع بكامله يضيف مغزى عسكري آخر، الأمر الذي استغلته إسرائيل وسيلةً للتدمير والتخريب البربري على طول المنطقة الحدودية كثيفة السكان في رفح، التي أطلق عليها "المنطقة العسكرية" المظللة بالأزرق والوردي، التي تحول لونها إلى لون الدم كما سيتضح فيما بعد.

كل ذلك إبتلعته السلطة الوطنية الفلسطينية على أمل إحترام قرارات مدريد 1991، وإتفاق أوسلو 1993، ومؤتمر القاهرة (غزة-أريحا) في مايو 1994، وما جرى من إتفاقيات في طابا وواشنطن في 28/9/1995، والتي تفضي جميعاً الى إعلان قيام دولة فلسطينية فوق كل أراضي القطاع والضفة يوم 4/5/1999.

كل ذلك لم يجد فتيلاً أمام غطرسة التسويفات والمماطلات وتحريف الكلم عن مواضعه، وإستمرار الإستخراب وبناء المستخربات أيام حكومة نتنياهو ومن بعده باراك، كما بدا ذلك جلياً في بروتوكول الخليل 17/1/1997، وواي ريفر 23/10/1998، وشرم الشيخ 4/9/1999، وحتى كامب ديفيد الثانية 11-25/7/2000، ليفرضوا فيها جميعاً على السلطة ما يريدون من إبتلاع الأرض والماء والحدود والقدس وحق العودة لا كما تم الإتفاق عليه، لتسود بعد ذلك فترة وجيزة من الرهو السياسي، يمزقها أُس الشر وينبوع الإرهاب المبرمج شارون بتدنيسه الحرم القدسي الشريف مع سبق الإصرار، وبحماية رئيس وزرائه باراك يوم 28/9/2000 آنذاك. فكان الرد حتمياً للشعب الفلسطيني منذ تلك اللحظة، بإنتفاضة عارمة عمت جميع أبناء فلسطين في الضفة والقطاع، لكنها تمحورت بصفة خاصة في مواضع جغرافية لها خاصية المفاصل، تموضعت فيها قوات الإحتلال يساندها ويتحكم فيها القابعين في "المستخربات" كجنود إحتياطي لها. لذا لم يكن للمواطنين المنتفضين للتعبير عن سخطهم ورفضهم للإحتلال إلا التوجه نحو هذه البؤر الشريرة الغاصبة.

بوابة رفح قطب الإنتفاضة الدامي:

تقع هذه البوابة وسط المنطقة الحدودية تقريباً، الفاصلة بين رفح الفلسطينية والمصرية في قلب مدينة رفح السكنية القديمة وسوقها الرئيس، الممتد على جانبي الطريق الرئيسي والوحيد الواصل إلى رفح المصرية، أي أن "البوابة" تشرف على كتلة بشرية هامة وتقبض في الوقت نفسه على عصب المدينة الإقتصادي ومركزها الإداري الهام "البلدية"، وقد أطلق عليها "بوابة صلاح الدين" نسبة لإسم الشارع الذي تقطعه، وتخليداً للقائد الفاتح صلاح الدين يوسف بن أيوب. وقد فتحت هذه "البوابة" خصيصاً لتنقل أبناء رفح لمزاولة ومتابعة الإعتناء بأراضيهم الواقعة على الجانب الآخر من الحدود والذي يطلق عليه "رفح المصرية"، وذلك بمنحهم تصاريح يومية خاصة لهم، هذا بالإضافة لتنقل أبناء اللاجئين الذين أجبرهم "شارون" حاكم غزة العسكري في السبعينات من القرن المنصرم على السكن، فيما سُمي "معسكر كندا" السابق الذكر لمواصلة عملهم، وبخاصة المدرسين "في مدارس رفح الفلسطينية وبقية مدن القطاع ومعهم بعض المهنيين. مما أضفى لوظيفة هذه "البوابة" التي يتسنمها "برج" عسكري يتحصن به بعض الجنود المحتلين وظيفة أخرى، تخنق من خلالها حتى-ولو جزئياً الحياة التعليمية والتربوية لآلاف الطلاب متى شاءت، وقد فعلتها مراراً في الحقبة الواقعة ما بين عامي 1982-1994، مما أربك العملية التعليمية في مدارس رفح على وجه الخصوص.

وبقيت هذه "البؤرة" العسكرية تعلو "بوابة رفح" حتى جاءت إنتفاضة الأقصى يوم 28/9/2000، فتحولت بسرعة البرق إلى ثكنة عسكرية معززة بالدبابات والمدافع والرشاشات الثقيلة، تساندها الطائرات المروحية التي قتلت برصاصها رابع يوم الإنتفاضة خمس شهداء وعشرات الجرحى بين يومي 2-6/10/2000م(65) ،بل تعداه لإتباع سياسة الحرب البيولوجية لقتل كل ما هو متحرك أو كائن حي من البشر والشجر بل والحجر، وبصفة خاصة بالقرب من ثكنة بوابة صلاح الدين وإلى الشرق والغرب منها، أي على إمتداد المناطق المتاخمة لأسلاك الحدود الفاصلة التي تلامسها أحياء سكنية (بلوك O وحي الشاعر وقشطة وحي السلام والبرازيل وحتى الدهينية في أقصى الشرق) لتُرخي هذه الحدود الفاصلة بظلالها الكئيبة على أبناء هذه المدينة اللاجئين منهم والمواطنين، وقتل حتى يوم 31/12/2000 سبعة وعشرين شهيداً وسقط مئات الجرحى (66) ، نصفهم تقريباً أمام بوابة رفح "بوابة صلاح الدين"، هذا على مستوى البشر. أما الشجر والذي بدأت تلتهمه الجرافات يوم 22/10/2000 بحجة الأمن ودوافعه، فقد سحقت في شهر أكتوبر 174 دونماً، منها 89 دونماً حول مستخربة موراج، والباقي على إمتداد الحدود في حي السلام، مزروعة بأشجار الزيتون والفواكه والخضار(67) . وإزداد سُعار التجريف بأسلوب بربري شرس خلال شهري نوفمبر وديسمبر من نهاية عام 2000، فبلغت مساحتها 914 دونماً منها 600 دونم على طول الشريط الحدودي الممتد من "معبر رفح" حتى قرية الدهينية منها، ونحواً من 137 دونماً عند الشريط الحدودي القريب من "حي السلام"، والمساحة المتبقية تم تجريفها حول مستخربة موراج إحدى بؤر الإحتكاك وحول الطريق الغربي المؤدي إلى مدينة رفح(68)، جميعها مزروعة بالحمضيات واللوز والزيتون والخضار.

وبالإجمال يمكن القول بأنه تم تجريف 1088 دونماً من الأراضي الزراعية في رفح حتى 31/12/2000م، التي يعتمد سكانها إعتماداً رئيسياً على منتجاتهم الزراعية محاولين تدمير البنية الإقتصادية للسكان. تعداه بعد ذلك وفي نفس الحقبة الزمنية إلى محاولة خنق المدينة بسكانها عسكرياً وإحكام السيطرة على تنقل سكانها بوضع نقاط عسكرية، إتخذت من محاور الطرق موقعاً لها معززة بالرشاشات الثقيلة والدبابات، وكذا حول "مستخرباتها" في المنطقة على النحو التالي:

موقع وحاجز عسكري على حدود مستخربة "بدولح" غرب المنطقة الغربية من رفح، موقع عسكري لحرس الحدود داخل مستخربة "بيت سديه" عند مواصي رفح، موقعان عسكريان على حدود مستخربة "موراج" عند مدخل رفح الجنوبي، موقع وحاجز عسكري على الطريق العام الواصل بين رفح ومنطقة المواصي التي يقطنها نحو 2500 نسمة وتدعى "حاجز السلطان".

هذا على نطاق تعزيز "المستخربات" وإحكام تطويق مداخلها ومخارجها الواصلة بين بقية مدن وقرى القطاع، لتجعل من التجمعات السكنية الفلسطينية جزراً معزولة. أما شريط الحدود الذي فصّلته ورسمته بريطانيا عنوةً، وسخرته القوات الصهيونية حدّاً حاداً تقطع فيه أجساد البشر وتدمر منازلهم، فقد أقامت عليه عدة مواقع عسكرية لتنفيذ ذلك كالتالي:

موقع عسكري على الحدود بالقرب من القرية السويدية على شاطئ بحر رفح، موقع عسكري على "تلة زعرب" شمال غرب رفح، موقع على الحدود بمحاذاة "حي يبنا"، موقع عسكري على الحدود بمحاذاة "بلوكO" بالقرب من بوابة صلاح الدين، وموقع عسكري بمحاذاة "حي السلام"، موقع عسكري على مدخل "معبر رفح" "معبر صوفا" الذي يستخدم لمرور العمال (800-1000) عامل. وأخيراً موقع عسكري وحاجز على مدخل قرية "الدهينية" أقصى جنوب شرق رفح(69).

هكذا أرادوها مواقع عسكرية مثيرة للرعب والقتل والدمار. لكن الشعب بمنتفضيه ومقاتليه أرادوها أهدافاً لنضالهم وفضيحة لجرائم الحرب التي يرتكبونها ضد المدنيين من أبناء رفح كما سنرى. لقد إستأثرت تلك المواقع العسكرية بنسبة تزيد قليلاً على ربع عدد المواقع العسكرية والحواجز، التي وزعتها قوات الإحتلال في قطاع غزة قاطبة والبالغة أربعين موقعاً في شتى مفاصلهُ الجغرافية وعلى حدوده مع إنتهاء عام 2000م. ومع تواجد هذه الثكنات العسكرية تعرضت المنازل لعمليات القصف العشوائية التي أدت بدورها لتشريد المئات من الأسر، وبخاصة تلك المنازل القريبة من الشريط الحدودي وعلى وجه الخصوص عند موقع بوابة صلاح الدين، والثكنة العسكرية المتمركزة فوق "تل زعرب".

ولو تتبعنا أجندة الإنتفاضة التي ما هدأت يوماً، وتصديها للإحتلال وردود فعل الإحتلال ضدها قتلاً وتجريفاً للأرض وهدماً للمساكن وخنقاً للمواطنين بتقطيع أوصال المواصلات بينهم كل يوم، لضاق بنا المقام ولكننا نوجز هذه الممارسات التعسفية في عام الإنتفاضة الأول من 29/9/2000 وحتى 28/9/2001:

فعلى صعيد التجريف في منطقة رفح وتوضيحا لما حل بها بالنسبة لمحافظات القطاع قاطبة نورد الجدول التالي(70):

|

المحافظة |

المساحة المجرّفة بالدونم |

النسبة |

ملاحظات |

|

رفح |

2565 |

18.9% |

|

|

خانيونس |

2889 |

21.3% |

|

|

الوسطى |

1740 |

12.8% |

|

|

غزة |

1978 |

14.5% |

|

|

شمال غزة |

4404 |

32.2% |

|

|

الإجمالي |

13576 |

100% |

|

ومن قراءة هذا الجدول للمساحات المجرّفة في رفح، نجد أنها تحتل المرتبة الثالثة في نسبة المواطن من خسائر الأرض وما تنتجه، وهي نسبة بالمطلق، لكننا لو قارنا هذه النسبة بنسبة مساحة محافظة رفح لإجمالي مساحة القطاع نجد أنها تحتل المركز الثاني. ومردود ذلك لموقع رفح الحدودي في المقام الأول وتموضع الثكنات العسكرية الصهيونية بكثافة عليها، والتي إحتلت رفح كما سبق ذكره 73.8% من مساحة المناطق العسكرية بالنسبة للقطاع. كما كان لتركيز "المستخربات" في رفح أثره الفادح على تجريف الأراضي التي تقع حولها، خاصة لو علمنا أن بمحافظة رفح 27.7% من مساحة "المستخربات"، في القطاع. هذا بالإضافة لمساحات التجريف التي نجمت عن شق طرق جديدة بحجة أمن المستخربات كتلك الطريق التي تهدّمت بالجرافات لربط شارع صلاح الدين بمستخربة "موراج" على حساب أراضي المواطنين الزراعية(*).

وبذا يكون الصهاينة قد جرّفوا ما نسبته 7.25% من المساحة الإجمالية الزراعية للقطاع (156.720 دونماً)، وهي نسبة كارثية إذا علمنا أن الدول النامية تطمح جاهدةً لزيادة نسبة أراضيها الزراعية بما يتراوح ما بين 1%-2% في خطتها الخمسية (أي خلال خمس سنوات)(71) !. كما جلبت حجة الحدود والموقع الحدودي للمناطق العسكرية وما يرافقها من حجج أمنية تتعلل بها قوات الإحتلال لتدمير المنازل القريبة منها، فقامت وبأسلوب بربري بهدم 112 منزلاً في رفح تأوي 948 نسمة من مجموع 316 منزلاً تم تدميرها بالجرافات والطائرات داخل القطاع(72)، أي أن رفح دمر بها 35.4% من مجموع ما تم هدمه في القطاع حتى نهاية العام الأول من الإنتفاضة (28/9/2001)، وقد تضاعف هذا الرقم يومي 10/1 و12/1/2002 في بلوك (O) و(J)، فوصل إلى هدم وتجريف 211 منزلاً على الأقل وفق ما جاء في بيان "لأمنستي"، تاركة أكثر من 1500 شخص بلا مأوى في الستة عشر شهراً السابقة، غالبيتهم من الأطفال عاشوا في خيام في فصل الشتاء، وقد وصف تدمير هذه المنازل من قبل لجنة الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي بأنه عقوبة فظيعة ولا إنسانية أو مخزية(73)، وجميعها دمرت بأوامر من "شارون" الذي وصف هذه المنازل بأنها كانت "خالية"!. وقد كذّبه ضابط رفيع من جيش الدفاع قائلاً "أجد صعوبة في أن أصدق أن هناك عدداً كبيراً كهذا من المنازل خالية"(74)، كما أفادت "التلغراف البريطانية على لسان "الن فيليبس"، بأن واشنطن كانت الدولة الوحيدة التي أيدت هدم المنازل(75). وقد وصف "زئيف شيف" ما حدث في رفح بـ"عملية عسكرية يعوزها المنطق الإنساني والسياسي، وعملاً مخجلاً، وعنف زائد ضد المدنيين من شأنه أن يحفز أعمال الإنتقام"(76). ووصفها آخر "جدعون ليفي" بأنها "جريمة حرب لا يوجد ما يبررها أخلاقياً أو بالحكمة السياسية(77). وأكد "عكيفا الدار" تدمير المنازل في رفح هو عملية مخطط لها مسبقاً لإنشاء منطقة عازلة وليس عملية إنتقامية فقط(78).

وبذلك وصل عدد المنازل التي دمرت في رفح منذ بدء الإنتفاضة حتى أواسط شهر يناير من عام 2002 ما مجموعه 369 منزلاً، ما بين هدم كلي وجزئي، خلّف معه وضعاً كارثياً على المستوى الإنساني، بل جريمة حرب ضد مدنيين أبرياء عادوا ليعيشوا تحت خيام ومأساة عام 1948.

لم ينته الأمر عند الصهاينة لحد التجريف التعسفي لتخريب الأرض والزرع، وتشريد السكان بتدمير منازلهم كمبرر لخلق مناطق عازلة بالقرب من أسلاك فاصلة، بل تعداها للقتل، حيث بلغ عدد شهداء رفح منذ الإنتفاضة حتى نهاية عام 2001 إثنين وثلاثين شهيداً، من بينهم 17 طفلاً دون الثانية عشر، وإصابة 381 رجلاً وإمرأة من بينهم 79 طفلاً على أقل تقدير(79) معظمهم من جراء القصف من موقع بوابة صلاح الدين الصهيونية، والثكنة العسكرية فوق "تل زعرب"، وطائرات F16، وطائرات الأباتشي، وعمليات الإقتحام بالدبابات على عمق يتراوح ما بين مائة متر إلى 2000 متر داخل الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية.

إغلاق معبر رفح والمطار:

إزداد الصلف الصهيوني إمعاناً في خرق كل الحقوق الإنسانية، مستغلين ما يُطلق عليه "معبر رفح" الحدودي والمنفذ الوحيد لأبناء قطاع غزة قاطبة نحو العالم العربي والعالم، فإتخذوا منه صمّاماً للعقاب يغلقونه أياماً في وجه المسافرين قاطبةً، ثم ليفتحوه جزئياً ليلقوا القبض على من يشاءوا بحجة الأمن، يمنعوا آخرين من السفر مع عدم ذكر الأسباب، حتى حجاج بيت الله الحرام، أعيد البعض منهم وحرموهم من أداء فريضة الحج، ضاربين بعرض الحائط أقدس مقدسات حقوق الإنسان الدينية. وإمعاناً في إرهاب السكان وتدمير مناحي حياتهم قاموا ليس فقط بإغلاق مطار غزة الواقع على حدود "منطقة رفح"، وهو من مآثر السلطة الفلسطينية الهامة والذي تم بناؤه لأول مرة في التاريخ، ليخفف من وعثاء السفر وسياسة "النقع" للمسافرين على "المعابر"، بل قام الصهاينة بضربه بطائرات الأباتشي و F16، بل وتجريفه بأسلوب بربري وذلك بإحداث سبع عشر حفرة بعمق نصف متر وعرض متر ونصف، والمسافة بين كل حفرة وأخرى مائة متر، ومن ثم إغلاقه منذ 5/2/2001(80) ، ليستكملوا بالتالي خنق القطاع إقتصادياً، حيث بلغت خسائر القطاع منذ بداية الإنتفاضة وحتى فبراير عام 2001 أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي، الذي يُقدر بنحو 4.916 مليار دولار للعام 2000 ومعرض للمزيد، في حين قدرت خسائر الزراعة بنحو 200 مليون دولار كانت لخسائر منطقة "المواصي" برفح النصيب الأكبر، هذا بالإضافة لإرتفاع نسبة البطالة.

هكذا أصبحت منطقة رفح تمثل عنواناً للظلم والإرهاب الصهيوني المبرمج بشتى صوره وألوانه، من قتل للبشر وهدم للمنازل وتجريف للأراضي وتكريس للإستيطان المتمثل بتوسيع "المستخربات" وإغلاق مناطق العبور والمطار، كل ذلك بحجة الحدود التي باتت رفح ضحية لها، وبخاصة حين يُسيطر عليها دخيل ومحتل غاصب لا يمت للمنطقة بصلة. سياسة إنتهجها شارون "المحارب والسفاح القديم ومعارض إتفاقات أوسلو، الذي لم يتغير في إعادة الزمن لما قبل أوسلو! وذلك بإعادة إحتلاله لكل مناطق السلطة الفلسطينية ومحاولة تدمير مؤسساتها منذ 19/3/2001 وحتى اليوم.

المراجع:

(*) ويطلق عليها الآن "تل حبوة" كأول قلاع الطريق الحربي التي نصت عليها نقوش الملك سيتي الأول في معبد الكرنك، ويوميات تحتمس الثالث في نفس المعبد، إضافة إلى بردية "الستازي" التي نصت على وجود أحد عشر قلعة، ما زال البحث جارياً على تسعة منها (أنظر جريدة الحياة الجديدة-عدد 17/3/2002. رقم 2356، ص14)

(*) الجفار: أي الأراضي الرملية المتحركة التي يصعب المشي على الناس والدواب خلالها. وقد ذكر المقريزي تحت عنوان "أرض الجفار" خمس مدائن هي "الفرما والبقارة والورّادة والعريش ورفح" ]أنظر نعوم شقير-ص186[

(*) قال أحد سكان رفح كان يوجد تحت السدرة عدة أعمدة رخامية فيها عمود عليه كتابة أعجمية (على حد تعبيره) أي بأحرف لاتينية قديمة نقله أحد النصارى بحراً عام 1845 ميلادية .

(*) مساحة المستخربات في رفح 62571 دونماً قبل إتفاقية أوسلو وبعدها أخذوا في توسيعها لتحتل 6652 دونما، في حين تبلغ مساحة محافظة رفح 58.488 كم2 تأتي قبل الأخيرة في مساحتها بالنسبة لباقي محافظات القطاع. (أنظر الأطلس الفني-محافظات غزة-الجزء الأول وزارة التخطيط والتعاون الدولي -غزة-فلسطين 1997، ص26-27).

(*) أنظر الخريطة والرسم.

(*) مناطق صفراء، بحجة والأمن يسيطر على الإدارة بالمنطق العسكري.

(*) مجمل المساحة الكلية للمستخربات في القطاع بعد مدريد بلغت 42575 دونماً بمساحة المنطقة الصفراء 15650 دونماً، بينما بلغت مساحة المنطقة العسكرية الصهيونية 1050 دونماً (أنظر خريطة السلطة الوطنية الفلسطينية- وزارة التخطيط والتعاون الدولي-مساحة المستوطنات في غزة-غزة).

(*) خاصة أراضي المواطنين من عائلة "آل ظهير".

(1) A. Mayer - The History of the City of Gaza, PP 13-14

(2) شمس الدين جونالتاي-سوريا وفلسطين-أنقرة- 1947 ص379.

(3) G. Raux, Ancient Iraq- London, Pelican Book-1966-282.

(4) أنيس الصايغ-سوريا في الأدب القديم-بيروت-1957، ص61-62.

(5) A. Mayer, the History of the City of Gaza, Ibid.-p34، وأنظر أيضاً نعوم شقير -تاريخ سيناء وجغرافيا-القاهرة-1916، ص176.

(6) أنظر نعوم شقير -تاريخ سيناء وجغرافيا-القاهرة-1916، ص743.

(7) M. Rossenrs eff - Social and Economic History of the Hellenistic World, Offord, 1941, VOLI,p287.

(8) جيمس هذي بريستد- العصور القديمة-ترجمة قربان-المطبعة الأمريكانية- بيروت 1930، ص 358.

(9) Catalogue of Great coins, The British Museum, Bologah ، وانظر: نعوم شقير- تاريخ سيناء وجغرافيا، المرجع السابق ص 177.

(10) P.E.F. Palestine Exploration fund, 1886. P.18 & I.E.J, VOL 20,1970, P79-80.

(11) Catalogue of Grate Coins, Ibid. P 52.

(13) I.E.J. vol 23-1973,P50-52.

(14) سليم المبيض-النصرانية وآثارها في غزة وما حولها -مكتبة اليازجي-غزة 1998.

(15) سليم المبيض- غزة وقطاعها- الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة 1987، ص157-160.

(16) السويدي-سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب- بيروت- بدون ص50-55.

(17) المقدسي- الذيل على الروضتين وتراجم رجال القرنين السادس والسابع-دار الجليل-الطبعة الثانية-بيروت-1974 ص4، وأنظر أيضاً د.مصطفى العبادي-محاضرات في تاريخ العرب قبل الإسلام -بيروت-1982 ص175-176.

(18) إبراهيم أمين غالي-سيناء المصرية عبر التاريخ-الهيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة 1976، ص155-165.

(19) G. Schumacher, P.E.F, 188-P183-184.

(20) تل قديم سطحه متسع به العديد من الآثار القديمة التي تدل على وجود أبنية وأساسات وأعمدة رفاتية وأرضية من الفسيفساء ويقال بأن تمثالاً كبيراً من الرخام وبلاطه كبير عليه كتابة يونانية قديمة وتعود لأزمان مختلفة قد نقلت جميعا إلى الآسيتانة. (نعوم شقير-ص178).

(21) أبو الفدا -البداية والنهاية-بيروت-1966، ص210.

(22) ياقوت الحموي-معجم البلدان-الجزء الثاني- دار إحياء التراث-بيروت-بدون ص145-146.

(23) Survg of wetren Palestine VOL 3, 1970-P229>

(24) Steven Runeinan, A history of Grusades, VOL2, Plican Book, 1971, P390>

(25) ياقوت الحموي-معجم البلدان-المجلد الثالث-المرجع السابق، ص54.

(26) إبن بطوطة-مهذب رحلة إبن بطوطة -ج1- تهذيب أحمد العوامري-القاهرة-بدون ص54، وللمزيد انظر سليم المبيض-غزة وقطاعها- المرجع السابق ص232 وما بعدها.

(27) خليل الظاهري-زبدة كشف الممالك وبيان طرق المسالك-باريس 1894، ص152.

(28) أنظر سليم المبيض-غزة وقطاعها- المرجع السابق، ص294.

(29) الأمير ألاي رفعت الجوهري بك-مجلة المدفعية الملكية للجيش المصري- العدد الصادر في 6/مايو/1949، ص14.

(30) إبراهيم غالي -سيناء المصرية عبر التاريخ-المرجع السابق ص227.

(31) عباس مصطفى عمار-المدخل الشرقي لمصر-القاهرة 1946 ص197-200.

(32) ابراهيم غالي-سيناء المصرية عبر التاريخ-المرجع السابق، ص229.

(33) د.حامد سلطان-مشكلة خليج العقبة-معهد البحوث والدراسات العربية-القاهرة سنة 1966، ص12.

(34) نعوم شقير- تاريخ سيناء وجغرافيتها-المرجع السابق، ص175.

(35) الأمير الاي رفعت الجوهري بك-المرجع السابق، ص17.

(36) المرجع السابق، ص19.

(37) المرجع السابق، ص85-86.

(38) نعوم شقير-تاريخ سيناء-المرجع السابق، ص175.

(39) موسوعة الحرب العالمية الأولى، ص33-34.

(40) مرسوم الحرب العالمية الأولى.

(41) حكومة فلسطينية-إحصاء عام 1931-القدس 1932، ص

(42) الوقائع الفلسطينية -العدد الثاني-31/3/1950، غزة.

(43) جريدة غزة-العدد 67-الصادر يوم 26/7/1953، ص1.

(44) جريدة غزة-العدد71-الصادر يوم 14/9/1953،ص1.

(45) فاروق عبيدة-جريدة الجمهورية القاهرة-مقابل بعنوان الجمهورية تكشف اسرار معركة رفح-العدد الصادر يوم 19/6/1968. وأنظر أيضاً : محمود عربي-مجلة شؤون فلسطينية- العدد 22، الصادر في حزيران 1967- بيروت، ص43-55.

(46) مذكرات شارون-المرجع السابق ص338.

(47) مجلة روز اليوسف، العدد 3123، 18/4/1988، ص5.

(48) جريدة القدس- 2/4/2000.

(49) د.أحمد العلمي-يوميات الإنتفاضة-المجلد الأول-السنة الأولى-وزارة الإعلام الفلسطينية 1995، ص24.

(50) المرجع السابق، ص93.

(51) د.أحمد العلمي-يوميات الإنتفاضة، المرجع السابق، ص78.

(52) د.أحمد العلمي-يوميات الإنتفاضة-المرجع السابق، ص111.

(53) د.أحمد العلمي-يوميات الإنتفاضة-المجلد الثاني-1995، ص429-444.

(54) د.أحمد العلمي-يوميات الإنتفاضة-المجلد الثالث-1995، ص395-398.

(55) جريدة القدس، 20/5/1998.

(56) د.أحمد العلمي-يوميات الإنتفاضة-المجلد الرابع-1995، ص570-574.

(57) د.أحمد العلمي-يوميات الإنتفاضة-المجلد الرابع-1995، ص576-581.

(58) د.أحمد العلمي-يوميات الإنتفاضة-المجلد الخامس-1995، ص533-538.

(59) المرجع السابق، ص540-544.

(60) د.أحمد العلمي-يوميات الإنتفاضة-المجلد السادس، ص540-543.

(61) د.أحمد العلمي-يوميات الإنتفاضة-المجلد السابع، ص401-407.

(62) جريدة هآرتس، 13/1/2002.

(63) جريدة القدس، 7/6/2001.

(64) بروتوكول بشأن إنسحاب القوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية-الملحق رقم (1)، ص22.

(65) مركزي الميزان لحقوق الإنسان-العدد الصادر يوم 9/11/2000-غزة، ص7و27.

(66) مركز التخطيط الفلسطيني-الأحداث الفلسطينية-العدد 71 غزة، ص،188 وكذلك المركز الفلسطيني للإعلام-ملف خاص حول إنتفاضة الأقصى-أرقام وأسماء-غزة، ص1.

(67) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 29/9-18/12/2000، ص24.

(68) المرجع السابق، ص26-28.

(69) جريدة القدس، 12/12/2000/.

(70) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان-تقرير حول أعمال التجريف والهدم خلال الفترة 29/9/2000-28/9/2001- غزة، ص3.

(71) المركز الفلسطيني-المرجع السابق ص3.

(72) فرانس برس 14/1/2002.

(73) نفس المرجع السابق. وانظر أيضاً مجلة "المنطار" -النشرة الإعلامية للمركز الفلسطينية.

(74) معاريف+هآرتس -عدد 14/1/2002.

(75) التلغراف البريطانية-عدد 14/1/2002.

(76) جريدة هآرتس، 13/1/2002.

(77) جريدة هآرتس-العدد السابق.

(78) جريدة هآرتس، 15/1/2002.

(79) أُخذت هذه الأرقام من مجموع مذكرات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على مدى الإنتفاضة.

(80) المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان-تقرير حول أعمال التجريف والهدم خلال الفترة 29/9/2000، وحتى 28/9/2001-غزة، ص5.

الملاحق :

خريطة 1

أول خريطة تحدد الحدود بين مصر وفلسطين: سنة 1841.

خريطة 2

خريطة 3